AKTUELLES & HISTORISCHES:

NS-Widerstand

- Erinnern, Gedenken, Ehren

- Lehren für Gegenwart und Zukunft

- NSDAP-Verbotsverfahren und AFD- Verbotsverfahren

- zum NS-WIDERSTAND und zum Widerstand gegen Bestrebungen in und aus der Neuen Rechten

- Angriffe ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, gegen antifaschistisch orientierte NGOs und Aktivisten

- Angriffe ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, gegen staatliche Institutionen, Politiker*innen, Grundgesetz und Demokratie

- u.a. in juristischen Aufarbeitungen

ausgehend vom Amtsgericht Mosbach

unter Führung und Verantwortung

des Direktors Dr. Lars Niesler,

Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)

der CDU Baden-Württemberg

Zuletzt AKTUALISIERT am 06.02.2026 !

SIEHE AUCH: Relativierung, Verharmlosung und Leugnung von NS-Verbrechen - u.a. aus der Neuen Rechten, wie in und aus der AFD - u.a. in juristischen Aufarbeitungen ausgehend vom Amtsgericht Mosbach >>> SIEHE AUCH: Rechtsextremismus nach 1945 als Folge bzw. Konsequenz des Nationalsozialismus vor 1945 - u.a. aus der Neuen Rechten, wie in und aus der AFD - u.a. in juristischen Aufarbeitungen ausgehend vom Amtsgericht Mosbach >>> SIEHE AUCH: AKTUELLES & HISTORISCHES: NS-Widerstand - Erinnern, Gedenken, Ehren - Lehren für Gegenwart und Zukunft -- - Angriffe ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, gegen antifaschistisch orientierte NGOs und Aktivisten -- - Angriffe ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, gegen staatliche Institutionen, Politiker*innen, Grundgesetz und Demokratie >>> SIEHE AUCH: Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) im Kontext juristischer Aufarbeitung von NS-Verbrechen und NS-Unrecht, Rechtsextremismus und Rassismus sowie von der in Teilen rechtsextremistischen AFD - u.a. in Mosbach, im Neckar-Odenwaldkreis, Baden-Württemberg - historische und aktuelle politische Kontextualisierung juristischen Handelns >>>

SIEHE AUCH: HISTORISCHES & AKTUELLES: NS-Widerstand - Erinnern, Gedenken, Ehren - Lehren für Gegenwart und Zukunft - Angriffe ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, gegen antifaschistisch orientierte NGOs und Aktivisten - Angriffe ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, gegen staatliche Institutionen, Grundgesetz und Demokratie >>> SIEHE AUCH: Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU)

im Kontext juristischer Aufarbeitung von NS-Verbrechen und NS-Unrecht, Rechtsextremismus und Rassismus sowie von der in Teilen rechtsextremistischen AFD >>>

SIEHE AUCH: AKTUELLES: Relativierung, Verharmlosung und Leugnung von NS-Verbrechen >>> SIEHE AUCH: HISTORISCHES & AKTUELLES: NS-Widerstand - Erinnern, Gedenken, Ehren - Lehren für Gegenwart und Zukunft >>> SIEHE AUCH: HISTORISCHES & AKTUELLES: Judenverfolgung und Anti-Semitismus seit 1945 >>>SIEHE AUCH: Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) im Kontext juristischer Aufarbeitung von NS-Verbrechen und NS-Unrecht, Rechtsextremismus und Rassismus sowie von der in Teilen rechtsextremistischen AFD >>>

Seiteninhalt:

- NS- und Rechtsextremismus-Verfahren beim Amtsgericht Mosbach unter Einbeziehung der forensischen familienpsychologischen sachverständigen Gutachterin aus Kitzingen Antje Wieck

1.1 Expertise der forensischen familienpsychologischen sachverständigen Gutachterin MA Antje C. Wieck aus Kitzingen zur Aufarbeitung von NS-Verbrechen und NS-Unrecht in der NS-Vergangenheitsbewältigung - Online Artikel zum NS-WIDERSTAND und zum Widerstand gegen Bestrebungen in und aus der Neuen Rechten

2.1 Widerstandsleistungen gegen Bestrebungen in und aus der Neuen Rechten, wie u.a. in und aus der AFD

2.2 Widerstandsleistungen gegen das Nationalsozialistische Terror-Verfolgungs- und Vernichtungsregime

2.3 Online Artikel zum NS-WIDERSTAND in Baden-Württemberg

2.4 Online-Artikel zu Angriffen ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, gegen antifaschistisch orientierte NGOs und Aktivisten

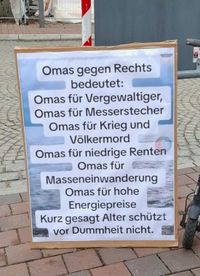

2.4.1 Online-Artikel zu Angriffen ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, mit Beleidigungen und Diffamierungen der "Omas gegen Rechts"

2.4.2 Online-Artikel zu Angriffen gegen die Kirchen und kirchliche Organisationen ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD

2.5 Online-Artikel zu Angriffe ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, gegen staatliche Institutionen, Grundgesetz und Demokratie

2.5.1 Online-Artikel zu Angriffen ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, gegen die Richterwahl zum Bundesverfassungsgericht im Juli 2025

2.5.2 Online-Artikel zu Angriffen ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, mit geschichtsrevisitionistischen, volksverhetzenden und herabwürdigenden Diffamierungen der Befürworter einer Prüfung zum AFD-Parteiverbotsverfahren als Nazis

2.5.3 Online Artikel zu offensivem aggressiven Agieren der rechtsextremen Szene in Spremberg

2.5.4 Angriffe ausgehend von der Neuen Rechten, wie u.a. aus der AFD, gegen die politischen, gesellschaftlichen und juristischen Aufarbeitungen des Deutschen Kolonialismus

2.5.5 Sicherheitsgefährdende Angriffe gegen die BRD ausgehend von der Neuen Rechten, wie u.a. aus der AFD

2.5.5.1 Strafanzeigen vom 30.11.2025 gegen die Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz wegen Strafvereitelung im Amt, Rechtsbeugung und Prozessbetrug, Begünstigung von Landesverrat- und Hochverrat-Bestrebungen, Unterschlagung und Unterdrückung von Beweismaterialien aus Verfahren beim Amtsgericht und in Verfahren beim Landgericht Mosbach der seit 2022 beantragten juristischen Aufarbeitungen (a =>) … von nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturzplänen bis 1933, (b =>) … von Reichsbürger- und AFD-Prozessen mit nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturzplänen nach 1945, (=> c) … zu Leugnung und Relativierung von deutschen Kolonialverbrechen, (=> d) …zu Leugnung und Relativierung von NS-Verbrechen, (=> e) … von sicherheitsgefährdenden Angriffen gegen die BRD ausgehend von der Neuen Rechten, wie u.a. aus der AFD, an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ) der CDU Baden-Württemberg

2.6 Online-Artikel zum angestrebten NSDAP-Verbotsverfahren in 1930

2.6.1 Online-Artikel zum Parteienverbot der NS-Regierung vom 14.07.1933

Siehe Inhalt dieser Kategorie "Aktuelles: NS-Gegenwart":

- NS-Konzentrationslager und NS-Gedenkstätten >>>

- Nazi-KZ-Überlebende >>>

- Nazi-Arbeitsämter und NS-Zwangsarbeit >>>

- NS-Widerstand >>>

- Holocaust-Relativierung und Leugnung >>>

- Relativierung und Leugnung von NS-Verbrechen >>>

- NS-Vergangenheitsbewältigung >>>

- Nazi-Vergangenheitsbewältigung und Nazi-Kontinuität in Baden und Württemberg >>>

- Schlussstrichdebatte in der NS-Vergangenheitsbewältigung >>>

- Nazi-Funktionseliten nach 1945 >>>

- Heimerziehung der Nachkriegszeit ab 1945 >>>

Siehe auch:

- HISTORISCHES: NS-Widerstand >>>

- HISTORISCHES: Nationalsozialismus in Mosbach - Baden >>>

- AKTUELLES: NS- und Rechtsextremismus-Verfahren beim Amtsgericht Mosbach >>>

- HISTORISCHES & AKTUELLES: Nazi-Terror-Verfolgungs- und Vernichtungsjustiz >>>

- NS-Verfahren und -Prozesse des 21. Jahrhunderts >>>

1. NS- und Rechtsextremismus-Verfahren beim Amtsgericht Mosbach unter Einbeziehung der forensischen familienpsychologischen sachverständigen Gutachterin aus Kitzingen Antje Wieck

Amtsgericht Mosbach | NS- und Rechtsextremismus-Verfahren bei der Mosbacher Justiz: |

Nach Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg mit Beschluss vom 15.12.2022 - 6 S 1420/22 - unterliegt der Nationalsozialismus nicht der grundrechtlich geschützten Weltanschauungsfreiheit gemäß Art. 4 Abs. 1 GG.

Das Amtsgericht Mosbach hat jedoch seit dem 03.06.2022 eine gemäß § 158 StPO ordnungsgemäße Eingangsbestätigung mit den Benennungen der Konkreten Eingabedaten, der Konkreten Sachverhaltsbenennungen mit einer kurzen Zusammenfassung der Angaben zu Tatzeit, Tatort und angezeigter Tat, insbesondere zu beantragten NS- und Rechtsextremismus-Strafverfahren, bisher ausdrücklich und EXPLIZIT versagt und NICHT ausgestellt.

Auch für die beim Amtsgericht Mosbach beantragten Wiederaufnahmeverfahren, amtsseitigen Verfügungen und gerichtlichen Prüfungen in NS- und Rechtsextremismus-Angelegenheiten verweigert das Amtsgericht Mosbach ordnungsgemäße Eingangs- und Weiterbearbeitungsbestätigungen mit konkreten Sachverhaltsbenennungen.

Siehe dazu auch Umgang des Amtsgerichts Mosbach mit NS- und Rechtsextremismusverfahren >>>

Das Amtsgericht Mosbach verweigert zudem bisher Stellungnahmen zu den historisch nachgewiesenen Kontinuitäten von NS-Funktionseliten in der BRD. Das AG MOS verweigert zudem bisher Stellungnahmen zur Kontinuität von NS-Richtern, NS-Staatsanwälten und NS-Juristen nach 1945 und in der BRD, die aber zuvor im Nationalsozialismus privat und beruflich sozialisiert wurden, u.a. auch in Mosbach, in Baden und Württemberg. Das AG MOS verweigert zudem bisher Stellungnahmen zu den NS-Justizverbrechen, sowohl zu den eigenen institutionellen NS-Verbrechen des Amtsgericht Mosbach als auch zu den NS-Massenmordverbrechen in der Mosbacher Region.

Das Amtsgericht Mosbach verweigert zudem bisher Stellungnahmen zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg (1966 bis 1978) Hans Filbinger, der historisch nachgewiesen vor 1945 als Nazi-Blutrichter und NS-Militär-Marinerichter Nazi-Justizmorde als Todesurteile mitbewirkt, veranlasst bzw. ausgesprochen hatte und dazu dann nach 1945 öffentlich zum Ausdruck brachte, dass "DAS", was damals Recht gewesen sei, heute nicht Unrecht sein könne.

Das Amtsgericht Mosbach verweigert bisher Stellungnahmen zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg (2005 bis 2010) und Juristen Günther Oettinger, der seinen Amtsvorgänger Hans Filbinger, während seiner eigenen Filbinger-Trauerrede im April 2007 öffentlich zum angeblichen Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus zu verklären und zu stilisieren versucht hatte. Und dies sowohl in der eigenen juristischen NS-Aufarbeitung nach 1945 als auch in den Thematisierungen dieser NS-Sachverhalte innerhalb der eigenen NS-Öffentlichkeitsarbeit des AG MOS.

1.1 Expertise der Expertise der forensischen familienpsychologischen sachverständigen Gutachterin MA Antje C. Wieck aus Kitzingen zur Aufarbeitung von NS-Verbrechen und NS-Unrecht in der NS-Vergangenheitsbewältigung

Die HIER fallverantwortliche Richterin beim Amtsgericht Mosbach Marina Hess verfügt HIER unter 6F 9/22 und 6F 202/21 am 17.08.2022 EXPLIZIT, dass die gerichtlich beauftragte familienpsychologische Forensische Sachverständige für Familienrecht MA Antje C. Wieck, Praxis für KINDER- UND JUGENDLICHENPSYCHOTHERAPIE, Moltkestr. 2, 97318 Kitzingen, eine INHALTLICHE Sachverständigen-Auseinandersetzung mit der Dokumentations-Website "nationalsozialismus-in-mosbach.de" des Kindsvaters, Beschwerdeführers und Nazi-Jägers Bernd Michael Uhl durchführen solle (Siehe im Folgenden!), die diese Sachverständige Gutachterin HIER ABER AKTENKUNDIG NACHWEISBAR im anhängigen Verfahrenskomplex während ihren zwei gerichtlich bestellten Sachverständigengutachten von 2022 bis 2024 DANN ÜBERHAUPT NICHT durchführt.

UND DIES HIER EXPLIZIT AUCH NICHT bzgl. der DARIN KONKRET thematisierten nationalsozialistischen Verbrechen bis 1945 und deren juristischen, politischen und zivilgesellschaftlichen Aufarbeitungen in der NS-Vergangenheitsbewältigung seit 1945, insbesondere HIER auch in der lokalen-regionalen Fall- und Verfahrenszuständigkeit für Mosbach und für den Neckar-Odenwaldkreis.

Die HIER fallverantwortliche Richterin beim Amtsgericht Mosbach Marina Hess verfügt HIER unter 6F 9/22 und 6F 202/21 am 17.08.2022 EXPLIZIT bei der von ihr selbst gerichtlich beauftragten familienpsychologischen Forensischen Sachverständigen für Familienrecht MA Antje C. Wieck, Praxis für KINDER- UND JUGENDLICHENPSYCHOTHERAPIE, Moltkestr. 2, 97318 Kitzingen eine Sachverständigen-Begutachtung bezüglich "der Notwendigkeit einer psychiatrischen Begutachtung" des Kindsvaters, Beschwerdeführers und Nazi-Jägers Bernd Michael Uhl "zur Beurteilung seiner Erziehungsfähigkeit" (Siehe im Folgenden!). UND DIES NACHDEM UNMITTELBAR ZUVOR das erste gerichtlich beauftragte familienpsychologische Gutachten vom 07.04.2022 unter 6F 202/21 und 6F 9/22 sich für den perspektivischen Verbleib des damals anderthalb Jahre alten Kindes beim Kindsvater ausspricht. HIERBEI unterstellt die fallverantwortliche Mosbacher Amts-Familienrichterin Marina Hess im familienrechtlichen Zivilprozess dem Kindsvater, Beschwerdeführer und Bernd Michael Uhl eine mögliche angebliche psychische Erkrankung und eine damit einhergehende eingeschränkte Erziehungsfähigkeit auf Grund seiner konkreten Nazi-Jäger-Eingaben zu den seinerseits beim Amtsgericht Mosbach beantragten juristischen Aufarbeitungen von konkreten Tatbeteiligungen an NS-Verbrechen und NS-Unrecht 1933-1945 und deren mangelhaften juristischen Aufarbeitungen seitens der deutschen Nachkriegsjustiz seit 1945. UND DIES HIER insbesondere auch in der lokalen-regionalen Fall- und Verfahrenszuständigkeit bei NS-Verbrechen und NS-Unrecht in Mosbach und im Neckar-Odenwaldkreis sowie bezüglich dem Versagen der Mosbacher Nachkriegsjustiz seit 1945 bei deren juristischen Aufarbeitungen.

SIEHE DAZU AUCH:

- Rechtsanwaltlicher und gerichtlicher Umgang mit Sachverständigen-Gutachten in Fallbegleitungen - Verfahrensführungen - Verfahrensbearbeitungen- Verfahrensbegleitungen durch RECHTSANWALT Simon Sommer >>>

- Verfahrensinhaltliche und prozessuale Benachteiligungen des Mandanten von Rechtsanwalt Simon Sommer beim Amtsgericht Mosbach unter 6F 211/21, 6F 202/21, 6F 9/22, 6F 2/23, 6F 2/22, etc. sowie unter amtsseitigen KV-BS-Sonderbänden zu Nationalsozialismus, Rechtsextremismus, Rassismus >>>

Siehe auch:

- HISTORISCHES: NS-Widerstand >>>

- HISTORISCHES: Nationalsozialismus in Mosbach - Baden >>>

- AKTUELLES: NS- und Rechtsextremismus-Verfahren beim Amtsgericht Mosbach >>>

- AKTUELLES: NS-Widerstand >>>

- NS-Vergangenheitsbewältigung >>>

- Schlussstrichdebatte zum Nationalsozialismus >>>

- HISTORISCHES & AKTUELLES: Nazi-Terror-Verfolgungs- und Vernichtungsjustiz >>>

- NS-Verfahren und -Prozesse des 21. Jahrhunderts >>>

2. Online Artikel zum NS-WIDERSTAND und zum Widerstand gegen Bestrebungen in und aus der Neuen Rechten

Rede: Gedenken zum 70. Jahrestag des 20. Juli 1944

Berlin, 20. Juli 2014

Bundespräsident Joachim Gauck hat am 20. Juli an der Feierstunde der Bundesregierung und der Stiftung 20. Juli 1944 teilgenommen. Im Bendlerblock hielt er eine Rede zum Gedenken an die Opfer des Widerstands gegen die Nationalsozialisten: "Widerstand ist nicht, er wird. Er mag mit leisen Zweifeln beginnen an dem, was man einmal für wahr gehalten, was man einmal geglaubt hat. Von einem bestimmten Punkt an braucht Widerstand jedoch den Mut zum Handeln."

Bundespräsident Joachim Gauck hält eine Gedenkrede bei der Feierstunde der Bundesregierung und der Stiftung 20. Juli 1944 im Bendlerblock in Berlin

Heute blicken wir zurück auf einen bedeutenden Tag in der deutschen Geschichte. In der Zeit, als Deutschland Europa mit Krieg und Leid überzog, schien ein Licht der Hoffnung und des Anstands auf. Dieses Licht schien auf, als vor 70 Jahren Männer einen mutigen Schritt wagten, den sie selbst Jahre zuvor noch für undenkbar gehalten hätten: Sie richteten sich entschlossen gegen die eigenen Machthaber, gegen die Führung des nationalsozialistischen Staates. Sie handelten mit dem klaren Ziel, den Diktator zu töten und die Herrschaft von Gewalt und Willkür zu beenden.

Wir alle wissen, dass die Verschwörer dieses Ziel nicht erreichen konnten: Hitler überlebte den Bombenanschlag vom 20. Juli 1944 und konnte seine brutale Terrorherrschaft und auch den Krieg fortsetzen. Claus Graf Schenk von Stauffenberg, Friedrich Olbricht, Albrecht Ritter Merz von Quirnheim, Werner von Haeften und Ludwig Beck wurden am selben Tag erschossen. Ungezählte fielen in den folgenden Wochen und Monaten einer gnadenlosen Verfolgung zum Opfer.

War nun damit das Attentat gescheitert? War der mutige Einsatz der Männer und Frauen, derer wir heute gedenken, vergeblich? Wie bemessen wir überhaupt Erfolg und Scheitern in der Geschichte? Der zeitliche Abstand von 70 Jahren sollte uns Anlass sein, auch darüber nachzudenken.

Die Männer des 20. Juli wollten Hitler beseitigen und eine neue Ordnung errichten. Sie hatten ein Netzwerk geschaffen, das tatsächlich – wäre das Attentat gelungen – fähig gewesen wäre, militärisch, politisch und personell eine Alternative zum NS-Staat zu errichten. Zugleich aber waren sie sich auch bewusst, dass es darum ging, ein in die Welt hinaus und in die Zukunft hineinwirkendes Zeichen zu setzen. Niemand hat dies besser formuliert als Henning von Tresckow, als er von dem unter Einsatz des Lebens zu wagenden entscheidenden Wurf sprach – jenem Zeichen des deutschen Widerstands, neben dem in Tresckows Worten alles andere gleichgültig sei. Wenn schon das andere Deutschland nicht gestaltet werden konnte, so sollte doch aller Welt gezeigt werden, dass es existiere. Damit überzeugte er auch seinen Mitstreiter Claus Graf Schenk von Stauffenberg im Sommer 1944 von der absoluten Notwendigkeit des Handelns gegen Hitler.

Wenn aber das der Maßstab ist: das Wirken in die Welt hinaus und in die Zukunft hinein, dann sollten wir zumindest sehr vorsichtig sein mit Begriffen wie Scheitern oder Misserfolg. Denn der 20. Juli und all die anderen Versuche des Widerstands gegen Hitler und das NS-Regime, sie haben nicht nur eine faktische Bedeutung, sondern auch eine sehr klare moralische – und bei genauer Betrachtung natürlich auch eine eminent politische. Aus diesem Erbe konnte die neu gegründete Bundesrepublik, als sie – allerdings verspätet – die Bedeutung des militärischen Widerstands begriffen hatte, Legitimation schöpfen. Und es ist dieses Erbe, das mich heute auch befähigt zu sagen: Ich bin stolz auf eine Bundeswehr, die sich nicht auf obrigkeitsstaatliche Traditionen beruft, sondern auf Widerstand gegen das Unrecht. Ja, von diesem moralischen Erbe zehrt unser Land bis heute.

Und trotzdem hat es einige Zeit gedauert, bis dieses Erbe auch in der Mitte der Gesellschaft angenommen wurde: Noch in den 1950er Jahren gab es in der jungen Bundesrepublik viele, die die Männer um Stauffenberg weiterhin als Landesverräter diffamierten. Oder solche, die ihnen vorwarfen, sie hätten nur angesichts der sich abzeichnenden Katastrophe gehandelt. Wie ungeheuerlich: Früher Angepasste schwangen sich zu einem ungerechten und verleumderischen Urteil über jene Wenigen auf, die ihren Einsatz gegen die Diktatur mit dem Leben bezahlt haben. So wurden die Hinterbliebenen und Familien der Verschwörer noch lange ausgegrenzt und auch materiell benachteiligt. Zum antifaschistischen Mythos des zweiten deutschen Staates, der DDR, gehörte wiederum, dass fast ausschließlich der kommunistische Widerstand unter weitgehender Ausblendung anderer Widerstandsgruppen gegen das NS-Regime überliefert und in den Schulen gelehrt wurde.

Natürlich, es hatte lange gedauert, bis sich Teile der Eliten im nationalsozialistischen Deutschland entschlossen gegen Hitler gewendet hatten. Dabei zeigte das Dritte Reich doch sein wahres Gesicht bereits von Anbeginn an: Victor Klemperer, der später die nationalsozialistische Sprache so gründlich analysieren sollte, notierte am 10. März 1933 in sein Tagebuch: Was ich bis zum Wahlsonntag, 5. März, Terror nannte, war mildes Prélude.

Mit der nationalsozialistischen Herrschaft trat Gefolgschaft an die Stelle von Bürgerschaft, und Diktatur trat an die Stelle von Demokratie. Schon nach den ersten Mordserien an politischen Gegnern hätte es eigentlich keinen Zweifel mehr daran geben dürfen, dass dieser Staat ein Unrechtsregime war, in dem nur der Wille des Diktators galt. Und doch taten sich die konservativen und militärischen Eliten schwer, einen kritischeren Blick auf den nationalsozialistischen Staat zu entwickeln, und noch schwerer damit, zu handeln. Nur einige wenige – es gab sie – entschlossen sich zu frühem Widerstand.

Aber die Reichswehr hatte in den Jahren vor 1933 dazu beigetragen, die freiheitlich-demokratische Ordnung von Weimar zu untergraben oder gar auszuhöhlen. Der ihr zugedachten Rolle, nämlich die Verfassung zu schützen, dieser Rolle war sie als faktischer Staat im Staate nicht nachgekommen – oder jedenfalls nur sehr unzureichend. Zu viele ihrer Angehörigen sympathisierten mit den antidemokratischen Kräften. Und viele, auch Stauffenberg, verbanden anfänglich Hoffnungen mit dem Nationalsozialismus. Wie die konservativen Eliten waren viele Militärs in einer Weise staats- und deutschland-gläubig, die wir uns heute kaum mehr vorstellen können. Dass die Soldaten vom 2. August 1934 an einen persönlichen Eid auf den Diktator, und damit Hitler gegenüber unbedingten Gehorsam geschworen hatten, das machte militärischen Widerstand noch schwieriger. Die Männer und Frauen des 20. Juli fanden einen Ausweg aus ihrer eigenen Verstrickung, indem sie sich entschlossen, ihrem Gewissen zu folgen.

Eine Gewissensentscheidung mit einer ausgeprägt politischen Dimension. Gleich der erste Satz der im Umfeld Stauffenbergs entworfenen Regierungserklärung bekannte sich zum Rechtsstaat: Erste Aufgabe ist die Wiederherstellung der vollkommenen Majestät des Rechts. Der wohl leuchtendste Ausdruck der Überzeugungen aber findet sich weiter hinten in jenem Dokument. Dort heißt es: Die zerbrochene Freiheit des Geistes, des Gewissens, des Glaubens und der Meinung wird wiederhergestellt.

Widerstand ist nicht, Wiederstand wird. Er mag mit leisen Zweifeln beginnen an dem, was man einmal für wahr gehalten, was man einmal geglaubt hat. Von einem bestimmten Punkt an braucht Widerstand jedoch Mut zum Handeln. Stauffenberg, Tresckow und ihre Mitstreiter haben namentlich unter dem Eindruck der Verbrechen an der Zivilbevölkerung und des Massenmordes an den Juden in Europa letzte Bedenken und die vermeintlichen Bindungen an den Eid hinter sich gelassen und sie haben, um Würde, Recht und Zukunft zu gewinnen, ihr Leben eingesetzt und es verloren. Niemand von uns weiß, ob wir gewagt hätten, so zu handeln für jene universellen Werte, die weit über das Bekenntnis zur Nation hinausgehen: die Würde des Menschen und die Herrschaft des Rechts. Niemand weiß es.

In wenigen Tagen werde ich an der Eröffnung einer Ausstellung zum 70. Jahrestag des Warschauer Aufstandes teilnehmen, hier in Berlin. Damals erhoben sich Polen gegen die deutschen Besatzer, obwohl sie nicht wissen konnten, ob der Aufstand gelingen würde. Viele ahnten schon, dass er scheitern musste. Und doch wollten sie ein Zeichen setzen. Ein Zeichen, dass der Sieg über die Ohnmacht mehr zählt als der militärische Sieg. Der Aufstand wurde niedergeschlagen und 170.000 Warschauer starben. Ihnen ging es um jene Würde, die in diesem Versuch der Selbstbefreiung lag. Wir stehen heute staunend und voller Respekt davor, dass all diesen Menschen ihre Werte am Ende sogar mehr bedeuteten als ihr Leben – genau wie den Männern des 20. Juli.

In diesem Jahr erinnern wir uns in Deutschland und in ganz Europa auch an ein anderes Attentat – an die Schüsse eines jungen bosnischen Serben auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger vor 100 Jahren. Wenn wir über die Ereignisse des Jahres 1914 nachdenken, die auf das Attentat von Sarajevo folgten – an die vermeintliche Handlungslogik eines übersteigerten und von Bedrohungsobsessionen zusätzlich befeuerten Nationalismus, an die blinde Kriegseuphorie in den Hauptstädten des Kontinents – dann wird uns erneut bewusst, was wir nicht wollen. Der 20. Juli allerdings erinnert uns an das, was wir wollen, was wir können möchten und was wir leben sollten: mutig zu unseren Werten zu stehen. Dazu gehört, dass wir uns nicht mitschuldig machen, wenn anderen Unrecht geschieht.

Natürlich: Es ist leicht, aus bequemem Abstand zu den damaligen Ereignissen diesen Satz auszusprechen. Und doch kennt jeder und jede Einzelne von uns jene innere Frage, auf die es eine leichte und gleichzeitig wahrhaftige Antwort wohl nur schwer oder gar nicht geben kann - noch einmal: Wie würde ich mich verhalten, wenn ich wüsste, dass der Preis meines Handelns Gefängnis, Folter oder gar das Ende meines eigenen Lebens sein kann? Brächte ich diesen Mut auf, und besäße ich ihn auch noch in der entscheidenden Stunde?

Oft folgt aus dieser Selbstbefragung der Selbstzweifel und damit etwas enorm Gefährliches: Da man sich nicht vorstellen kann, das letzte Opfer zu bringen, verzichtet man darauf zu erkennen, welches Maß an Opposition oder Widerstand uns, dem Einzelnen, der Einzelnen möglich ist. Aber aus der Erkenntnis, dass man sich nicht geschaffen fühlt, sein Leben für das Fortleben von Werten zu opfern, darf man niemals folgern, dass man nichts tun kann.

Heute stehen wir nun nicht vor der größten aller Alternativen. Im demokratischen Deutschland müssen wir nicht die Fragen beantworten, die jene abzuwägen hatten, die im Widerstand gegen die Diktatur standen. Und so sollten wir uns durch die Lichtgestalten der Geschichte weder überfordern noch paralysieren lassen. Auch in der Demokratie gibt es Werte, für die wir eintreten und für die wir leben, für die wir Verantwortung übernehmen können – jeder auf seine Weise und jede an ihrer Stelle. Jede und jeder von uns kann zum Wesentlichen des eigenen Lebens vordringen und sich die Frage stellen: Wie werde ich zu dem Menschen, der ich sein kann? Tue ich, was ich kann? Lasse ich mein Gewissen mitentscheiden? Warte ich ab, ob das Humanum in Politik und Gesellschaft gewahrt wird, oder übernehme ich meinen Teil an Verantwortung, es zu bewahren für die Gegenwart und für unsere Zukunft?

Martin Niemöller stellte sich ein Jahr nach Kriegsende in einem Vortrag die Frage, was entscheidend sei, wenn man nicht die Freiheit hoffnungslos preisgeben will, die Freiheit, die keine Macht der Welt wieder herstellen kann. Seine Antwort war ein Wort: Verantwortung, im Sinne letzter persönlicher Verantwortung, die für Niemöller einen Weg ins Freie, wie er es nannte, erst möglich machte. Denn die wichtigste Mahnung an uns alle, die wir heute in einem freien und friedlichen Deutschland leben, ist: Rechtsstaat muss immer Rechtsstaat bleiben, Demokratie muss immer Demokratie, Menschenwürde muss immer Menschenwürde bleiben. Wir tragen Verantwortung für die Freiheit, die wir haben und unbedingt behalten wollen.

Eines lehrt uns die Erinnerung an den 20. Juli 1944 gewiss: Wir haben eine Wahl zwischen Handeln und Untätigkeit, auch zwischen Reden und Schweigen. Das zeigt uns der 20. Juli, und das zeigen auch der 17. Juni 1953 und die Ereignisse des Jahres 1989, an die wir in diesem Jahr nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa erinnern.

Und wir haben auch eine Wahl zwischen Erinnern und Vergessen. Deshalb möchte ich heute daran erinnern, dass es eine mutige Einzelne war – Eva Olbricht, die Witwe des hier erschossenen Generals – die 1952 den Grundstein für das Ehrenmal in diesem Ehrenhof legte. Es hat lange gedauert, bis zur Erinnerung an den 20. Juli auch der gebührende Respekt vor dem Mut seiner Protagonisten in der Breite der Gesellschaft hinzutrat. Und so spiegelt die Geschichte der Erinnerung an die mutige Tat auch den besonderen Weg, den guten Weg einer bundesdeutschen Gesellschaft wider, die Gewissheiten hinterfragt und sich auch der schmerzhaften Vergangenheit stellt.

In der Bundesrepublik Deutschland bewahren wir dem gesamten Widerstand ein ehrendes Gedenken, dem mutiger Einzelner wie auch dem kommunistischen Widerstand – aus tiefer Achtung und mit hohem Respekt vor der Leistung aller Mutigen, die zu widerstehen vermochten, als die Masse in Anpassung verharrte.

Das alles steht uns an diesem Tag besonders klar vor Augen. Und wir empfinden eine Verpflichtung, nämlich uns der Frage zu stellen, welche Brückenschläge ins Heute überhaupt möglich sind, um auch junge Leute für die mutigen Männer und Frauen des 20. Juli zu interessieren, obwohl sie ja selbst nie Diktatur kennenlernen mussten.

So gilt an dieser Stelle mein ganz besonderer Dank der Stiftung 20. Juli 1944 und all jenen, die sich bis heute engagiert haben. Sie haben nie nachgelassen in Ihrem Bemühen, die Botschaften und die Werte, für die die Frauen und Männer des 20. Juli stehen, in die Mitte der Gesellschaft hineinzutragen und dort immer fester zu verankern.

Der Gedenkstätte Deutscher Widerstand spreche ich meinen aufrichtigen Dank dafür aus, dass sie einen Begegnungs- und Lernort für diesen Abschnitt der deutschen Geschichte bietet. Sie macht das ganze Spektrum des Widerstands gegen Hitler und gegen ein menschenverachtendes System sichtbar. Und sie gibt zahlreichen Frauen und Männern, die zuvor vielen unbekannt geblieben waren, einen Namen und ein Gesicht.

Auch erstaunlich viele junge Menschen riskierten im Widerstand ihr Leben. Die neue Ausstellung in den Räumen dieser Gedenkstätte dokumentiert einen Satz, dessen Verbreitung durch Flugblätter für seinen Verfasser, den 17-jährigen Helmuth Hübner, das Todesurteil bedeutete. Der Satz lautet: Lasst euch euren freien Willen, das kostbarste, was ihr besitzt, nicht nehmen.

Der deutsche Widerstand gegen den NS-Staat und seine Verbrechen war vielfältig und speiste sich aus unterschiedlichen Quellen:

Es gab jene, die sich für den Frieden einsetzten,

es gab die, die sich für Verfolgte einsetzten, ihnen halfen oder sie versteckten,

jene, die sich mit Unterdrückung oder Unfreiheit nicht abfanden,

und jene, die sich schon über einen Neuanfang Gedanken machten.

Sie hatten für diese Haltung Gründe, die aus ihrem religiösen Glauben, aus tiefer politischer Überzeugung oder aus ihrem eigenen Gewissen kamen.

All die verschiedenen Formen des Widerstands – neben der aufopferungsvollen Auflehnung bis hin zum bewaffneten Kampf sind ja auch Abständigkeit, Dissidenz und Opposition Formen eines widerständigen Lebens. Und nicht vergessen wollen wir auch: Neben den großen gab es die kleinen Taten, die nicht minder wichtig waren. Wer einem Juden nur einen Tag Schutz und Zuflucht bot, wer ein verbotenes Buch weitergab, wer einem Zwangsarbeiter ein Stück Brot zusteckte, der wirkte gegen die Diktatur.

Ob jemand als Christ, als Sozialist oder als Angehöriger des Militärs handelte – es war die Opposition gegen Hitler und ein mörderisches Regime, die den Kreisauer Kreis, die Weiße Rose, die Rote Kapelle, die Bekennende Kirche, aber auch Einzelne, wie Georg Elser, und die unbekannt Gebliebenen miteinander verband. Wer Widerstand wagte, blieb damals allein in der Gesellschaft. Wer jedoch entdeckt wurde, zahlte den Preis des Widerstands nicht alleine: Die Familien litten mit, unter perfider Sippenhaft, auch unter späterer Verunglimpfung.

Stauffenberg, Tresckow und ihre Mitstreiter ehren wir heute auch stellvertretend für alle diese anderen, die widerständig waren oder die unter den Folgen des aufrechten Widerstands zu leiden hatten. Sie, die Männer und Frauen des 20. Juli, wagten das Letzte für ein Land, das sie liebten, für ein Land, das sie bis zum Letzten gegen seine Feinde im Inneren verteidigten. Wir, die heute Lebenden, sollten nicht beim Staunen über ihre mutige Tat stehenbleiben. Wir ehren sie und folgen ihnen nur, wenn wir uns fragen: Was kann ich tun, um fähig und bereit zu sein zu einem Leben in Verantwortung für dieses Land und seine Demokratie. Dafür zu leben und notfalls zu kämpfen, für seine humanen Werte, die es mit seinen Nachbarn verbindet, und immer wieder für das, was im Gründungsdokument unseres Landes so einfach, so groß und so stark beschrieben ist: die Würde des Menschen.

Zum Thema

Gedenken zum 70. Jahrestag des 20. Juli 1944

PDF, Datei ist nicht barrierefrei, 89KB

https://www.bundespraesident.de/

Die Gedenkstätte Deutscher Widerstand

... ist ein Ort der Erinnerung, der politischen Bildungsarbeit, des aktiven Lernens, der Dokumentation und der Forschung. Mit einer umfangreichen Dauerausstellung, wechselnden Sonderausstellungen und einem vielfältigen Veranstaltungs- und Veröffentlichungsangebot informiert sie über den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Die Gedenkstätte will zeigen, wie sich einzelne Menschen und Gruppen in den Jahren 1933 bis 1945 gegen die nationalsozialistische Diktatur gewehrt und ihre Handlungsspielräume genutzt haben.

https://www.gdw-berlin.de/home/

+++

Politische Bücher:

Nicht nur der Warschauer Aufstand

Von René Schlott

04.11.2025, 09:27Lesezeit: 5 Min.

Niedergeschlagener Aufstand: Stoßtrupp der Waffen-SS im Warschauer Ghetto im April oder Mai 1943

Der jüdische Widerstand in Ghettos und Vernichtungslagern ist weitgehend vergessen. Stephan Lehnstaedt setzt ihm ein unheroisches Denkmal.

Im Februar 1942 berichtete ein Mann namens Szlamek Winer im Warschauer Ghetto über die massenhafte Ermordung westpolnischer Juden durch den Einsatz von speziell konstruierten Gaswagen, die von einem ehemaligen Gutshaus in Kulmhof in einen nahegelegenen Wald fuhren. Die auf der Ladefläche der Lastwagen eingepferchten Menschen wurden dabei durch die ins Wageninnere eingeleiteten Motorabgase qualvoll erstickt. Der jüdische Pole Winer war von den Deutschen gezwungen worden, die Leichen der Ermordeten in Massengräbern zu bestatten. Nachdem ihm die Flucht aus Kulmhof gelungen war, suchte Winer im Warschauer Ghetto das jüdische Untergrundarchiv Oneg Schabbat auf, um Zeugnis von dem Massenmord abzulegen und seine Glaubensgenossen zu warnen. Anfang April 1942 dann berichtete Winer aus dem ostpolnischen Zamość über Massenmorde im nahegelegenen Vernichtungslager Belzec nach Warschau. Kurz darauf verlieren sich seine Spuren und es wird angenommen, dass der mutige Zeitzeuge Winer selbst in Belzec ermordet wurde...

https://www.faz.net/

NS-Freiheitskämpferin wird mit Wandbild an Wohnhaus geehrt

Berlin & Brandenburg

09.10.2025, 14:43 Uhr

(Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

Maria Terwiel leistete Widerstand gegen die Nationalsozialisten und wurde von ihnen ermordet. Ein Wandbild soll nun an sie erinnern.

Berlin (dpa/bb) - An die NS-Widerstandskämpferin Maria Terwiel erinnert nun ein Wandbild in der Paul-Hertz-Siedlung in Berlin-Charlottenburg. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Helmut Himpel verteilte Terwiel Anfang der 1940er-Jahre Hunderte Flugblätter, die gegen die Verbrechen der Nationalsozialisten Stellung bezogen, wie die Gedenkstätte Deutscher Widerstand mitteilte. Zudem unterstützte Terwiel verfolgte Juden mit Lebensmittelmarken und Ausweisen.

Im September 1942 wurde Maria Terwiel festgenommen und wenige Monate später zum Tode verurteilt. Sie wurde am 5. August 1943 im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee hingerichtet.

Maria Terwiel studierte Rechtswissenschaften und durfte wegen der jüdischen Abstammung ihrer Mutter das Examen nicht ablegen. Auch ihren Verlobten durfte sie aus "rassischen Gründen" nicht heiraten, wie die Gedenkstätte Deutscher Widerstand schreibt.

"Ich habe absolut keine Angst vor dem Tode"

Die NS-Widerstandskämpferin selbst war gläubige Katholikin, in einem Brief aus der Haft schrieb sie im Januar 1943 an ihre Geschwister: "Ich habe absolut keine Angst vor dem Tode und schon mal gar nicht vor der göttlichen Gerechtigkeit, denn die brauchen wir jedenfalls nicht zu fürchten."

Ihre Worte wurden nun in dem Wandgemälde verewigt, welches von einem Künstlerkollektiv in Zusammenarbeit mit Schülern der Anna-Freud-Schule gestaltet wurde. Es befindet sich an einem Wohnhaus in der Theodor-Hertz-Siedlung, diese liegt unweit der heutigen Gedenkstätte Plötzensee, dem Todesort von Maria Terwiel.

Das Wandbild befindet sich unweit von der Gedenkstätte Plötzensee

In den 1960er Jahren wurden in dieser Siedlung viele Straßen nach Menschen aus dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus benannt, wie die Gedenkstätte Deutscher Widerstand mitteilte.

Maria Terwiel war Teil eines Widerstandsnetzwerkes, das die Nationalsozialisten als "Rote Kapelle" bezeichneten. Das war ein "loses, eher informelles Netzwerk" aus Gegnern des Nationalsozialismus, wie es die Bundeszentrale für politische Bildung nennt. Im Jahr 1941 sollen führende Mitglieder den sowjetischen Nachrichtendienst vor den Angriffsplänen Hitlers auf die Sowjetunion gewarnt haben. Josef Stalin selbst soll dem nicht geglaubt haben.

In der Lietzenburger Straße 72, wo Maria Terwiel seit 1940 mit ihrem Verlobten lebte, erinnert ein Stolperstein an die mutige Frau. Stolpersteine sind kleine Gedenktafeln aus Messing im Boden, die an das Schicksal von Menschen erinnern, die während der NS-Zeit verfolgt, deportiert oder ermordet wurden.

https://www.n-tv.de

Im September 1943 wurde der Weimarer Bürger Kurt Nehrling wegen „Wehrkraftzersetzung“ zum Tode verurteilt

Buchenwald Memorial | Gedenkstätte Buchenwald

03.09.2025

Im September 1943 wurde der Weimarer Bürger Kurt Nehrling wegen „Wehrkraftzersetzung“ zum Tode verurteilt. Er hatte an seinem Arbeitsplatz Kritik am NS-Regime geübt. Gemeinsam mit seiner Frau Hedwig führte er ein Wäschegeschäft in Weimar am Zeppelinplatz, welches wärend der NS-Diktatur zum Treffpunkt für Sozialdemokraten wurde. Unser digitaler Stadführer "Weimar im Nationalsozialismus" macht (unter anderem) diese Orte des Widerstandes wieder sichtbar:

https://weimar-im-ns.pulse.ly/v3i6xlxlvn

#WeimarimNationalsozialismus #Widerstand #Zivilcourage #Erinnerungskultur #GegenVergessen #NieWieder

FACEBOOK : Buchenwald Memorial | Gedenkstätte Buchenwald >>>

Karl-Heinz Voigt hat heute seinen 100. Geburtstag

Thüringer Verband der Verfolgten des Naziregimes / Bund der Antifaschisten

31.08.2025

Unser hochgeschätzter Kamerad Karl-Heinz Voigt hat heute seinen 100. Geburtstag gefeiert und wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, ihm neben vielen anderen persönlich zu gratulieren und mit ihm zu feiern.

Karl-Heinz ist ein wichtiger Zeitzeugen der NS-Zeit und als Sohn, des KPD-Landtagsabgeordneten, Verfolgten des Naziregimes und ehemaligen Buchenwald-Häftlings Arno Voigt, schon immer ein Kämpfer gegen Faschismus und Neonazismus.

Er kämpft bis heute dafür, die Verbrechen der Nazis nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Lieber Karl-Heinz,

anlässlich Deines 100. Geburtstags wünschen Dir die Mitglieder des Thüringer VVdN-BdA für die Zukunft alles erdenklich Gute, viel Glück und vor allem Gesundheit.

Wir danken Dir für Dein unermüdliches Engagement zur Erfüllung des Schwurs von Buchenwald.

Wir danken Dir für die unzähligen Stunden, in denen Du Dein Wissen und Deine Erfahrungen weitergegeben hast.

Wir danken Dir auch für die vielen Ideen, aus denen Projekte für unseren Verband entstanden sind.

Wir danken Dir für Deine uneingeschränkte Solidarität, vor allem auch mit dem Volk von Cuba.

Wir wünschen Dir noch eine schöne Zeit!

FACEBOOK: Thüringer Verband der Verfolgten des Naziregimes / Bund der Antifaschisten >>>

In Luxemburg findet der Generalstreik aus Protest gegen die Zwangsrekrutierung in der Wehrmacht statt

Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert

31.08.2025

📅 Am 31. August reagierte die Luxemburger Bevölkerung auf die tags zuvor erfolgte Ankündigung der Zwangsrekrutierung junger Luxemburger in die deutsche Wehrmacht. In der Stadt Wiltz legten die Arbeiter der Lederfabrik „Ideal“ um 7 Uhr morgens ihre Arbeit nieder. Diesem Beispiel folgten binnen weniger Stunden zahlreiche Betriebe, Verwaltungen, Schulen und landwirtschaftliche Betriebe.

✊ Diese landesweiten Streiks waren eine der bedeutendsten Widerstandsaktionen im besetzten Westeuropa, was die NS-Besatzungsmacht mit äußerster Härte bestrafte. Gauleiter Gustav Simon verhängte den Ausnahmezustand und ließ zwischen dem 2. und dem 9. September 1942 insgesamt 21 Männer hinrichten, unter ihnen Lehrer, Arbeiter, Postbeamte und Eisenbahner.

📜 Viele der Verhafteten wurden zunächst in das KZ Hinzert überstellt. Dort erfolgten zahlreiche Erschießungen unmittelbar nach der Urteilsverkündung. Am 2. oder 3. September wurden die ersten beiden Verurteilten, Nicolas Müller und Michel Worré, erschossen. Auch vier Lehrer aus Wiltz sowie mehrere Stahlarbeiter wurden in Hinzert hingerichtet.

Der einzige deutsche Staatsbürger unter den Ermordeten, Hans Adam, wurde in Köln-Klingelpütz als „Verräter“ mit dem Fallbeil enthauptet.

🕯️ Der Generalstreik von 1942 steht für den Mut, sich einer totalitären Herrschaft offen zu widersetzen. Die 21 Ermordeten sind bis heute Symbole für selbstlosen Widerstand und die Verteidigung von Freiheit und Menschenwürde.

#Generalstreik1942 #Luxemburg #Widerstand #Erinnerungskultur #NSZeit #KZHinzert #Geschichte #Freiheit #Menschenwürde #NieWieder

FACEBOOK : Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert >>>

Das Reichskriegsgericht 1936 bis 1945

Nationalsozialistische Militärjustiz und die Bekämpfung des Widerstands in Europa

Gedenkstätte Deutscher Widerstand

28.08.2025

Die Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand und die Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt laden herzlich zur Eröffnung der Wanderausstellung ein:

Das Reichskriegsgericht 1936 bis 1945

Nationalsozialistische Militärjustiz und die Bekämpfung des Widerstands in Europa

Eine Wanderausstellung der Gedenkstätte ROTER OCHSE Halle (Saale) mit Partnereinrichtungen in Polen, Frankreich, Norwegen, Belgien und Tschechien

Montag, 1. September 2025, 16 Uhr

St. Matthäus-Kirche, Matthäikirchplatz, 10785 Berlin

Es sprechen:

Staatsminister Rainer Robra, Chef der Staatskanzlei und Minister für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt,

I.E. Laila Stenseng, Botschafterin des Königreichs Norwegen und

Dr. Lydia Arantes, Nachfahrin eines Verurteilten des Reichskriegsgerichts

Anschließend besteht die Möglichkeit zur Besichtigung der Ausstellung in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Stauffenbergstraße 13-14 (Eingang über den Ehrenhof), 10785 Berlin.

Die Ausstellung wird vom 01.09.2025 – 10.01.2026 in der Sonderausstellungsfläche der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Erste Etage, gezeigt.

Wir würden uns sehr freuen, Sie bei dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

Wir bitten um Anmeldung bis zum 24. August 2025 per E-Mail: veranstaltung@gdw-berlin.de.

#GedenkstätteDeutscherWiderstand #Reichskriegsgericht #NSMilitärjustiz Gedenkstätte ROTER OCHSE Halle

FACEBOOK : Gedenkstätte Deutscher Widerstand >>>

Eröffnung der Wanderausstellung „Einige waren Nachbarn - Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand“ ist am 10. August 2025 um 14.00 Uhr mit geführtem Rundgang.

Gedenkstätte KZ Osthofen

04.08.2025

In dem Zeitraum vom 10. August 2025 bis zum 12. Oktober 2025 ist die Wanderausstellung „Einige waren Nachbarn – Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand“ in der Gedenkstätte KZ Osthofen zu sehen. Die Wanderausstellung des United States Holocaust Memorial Museum wird durch den Regionalenteil „Für alle sichtbar…“ der Gedenkstätte KZ Osthofen ergänzt. Die Ausstellung befasst sich mit der zentralen Frage, wie der Holocaust möglich war und beleuchtet dabei die Vielzahl von Motiven und Spannungen, die individuelle Handlungsoptionen beeinflussten. Alternativen zu Kollaboration und Täterschaft werden ebenfalls aufgezeigt.

Zur Wanderausstellung „Einige waren Nachbarn – Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand“ und der Regionalisierung „Für alle sichtbar…“ wird am 10. August 2025 eine öffentliche Führung angeboten. Treffpunkt ist das Foyer der Gedenkstätte um 14.00 Uhr. Für angemeldete Gruppen besteht die Möglichkeit Kombi-Führungen zu buchen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Mail: info@ns-dokuzentrum-rlp.de oder unter der T.:06242-910810.

Termine für Lehrkräfte- und Multiplikator*innen-Fortbildungen zur Wanderausstellung werden auf der Homepage der Gedenkstätte bekannt geben.

Für weitere Informationen zum Inhalt, wenden Sie sich gerne an Dominik.Hook@ns-dokuzentrum-rlp.de

#nsvergangenheit #rlp #rheinlandpfalz #politische_bildung #kzosthofen #ausstellung #fortbildung #demokratiebildung #education

Gedenkstätte KZ Osthofen >>>

https://www.facebook.com/GedenkstaetteKZOsthofen >>>

„Ich wusste, was ich tat” – Früher Widerstand gegen den Nationalsozialismus

Gedenkstätte Esterwegen

03.08.2025

Die Ausstellung „Ich wusste, was ich tat” des Studienkreises Deutscher Widerstand zeigt den frühen Widerstand gegen das NS-Regime bis Mitte der 1930er Jahre, aber auch den Kampf für Demokratie und gegen eine völkisch-nationalistische Rechte in der Weimarer Republik. Sie stellt multimedial dar, wie Menschen sich in der Weimarer Republik und später unter den Bedingungen der Diktatur der NS-Bewegung entgegenstellten. Thomas Altmeyer, Wissenschaftlicher Leiter des Studienkreises, hat die Ausstellung im Mai in der Gedenkstätte Esterwegen eröffnet.

Die neue Ausstellung aus dem Jahr 2024 beinhaltet 18 Ausstellungstafeln mit Kapiteln wie „Die Weimarer Republik – Eine umkämpfte Demokratie“, „Gemeinsam! Gegen Rechts“ oder „Geheim! Widerstand im Verborgenen“. Zwei Medienstationen sowie eine Vielzahl an Biografien von Gegnerinnen und Gegnern der NS-Bewegung dienen zur Vertiefung. Unter dem Titel „Was bewegt dich?“ können sich Besucherinnen und Besucher zudem mittels QR-Codes mit der Ausstellung und deren Bedeutung für sie selbst und die Gegenwart auseinandersetzen. Der Begleitband zur Ausstellung ist in der Gedenkstätte erhältlich.

Noch bis zum 20. August ist die Ausstellung in der Gedenkstätte Esterwegen zu sehen.

Der Eintritt ist frei.

#ichwusstewasichtat #studienkreisdeutscherwiderstand #sonderausstellung #gedenkstaetteesterwegen

Gedenkstätte Esterwegen >>>

„Hilfswerk 20. Juli 1944“

Lobbyisten für NS-Opfer

16.08.2025, 22:14 Uhr

Ehrenwache an der Gedenktafel für die Opfer des 20. Juli 1944. Nach dem gescheiterten Hitler-Attentat waren an dieser Stelle, auf dem Gelände des ehemaligen Oberkommandos der Wehrmacht, mehrere Offiziere standrechtlich erschossen worden.

(Foto: Wolfgang Kumm/dpa)

Gleich nach dem Krieg fand sich das Hilfswerk für die Hinterbliebenen des 20. Juli 1944 zusammen. Rainer Volk erzählt die Geschichte eines hartnäckigen Kampfs.

Rezension von Robert Probst

Renate von Hardenberg fasste ihr Anliegen in einem Brief an Kanzler Konrad Adenauer am 21. Mai 1951 präzise und eindringlich zusammen: „Bei sehr vielen unserer Schützlinge herrscht bittere Not. Die Witwen werden vielfach mit dem Leben nicht fertig und die Kinder sind z.T. durch das furchtbare Geschehen in der Vergangenheit aus der Bahn geworfen. All dies erfordert ebenso seelische wie materielle Hilfe.“ Renate von Hardenberg agierte als Geschäftsführerin des „Hilfswerks 20. Juli 1944“, das sich um die etwa 400 Hinterbliebenen der ermordeten Widerstandskämpfer um Claus Schenk Graf von Stauffenberg kümmerte. Der Historiker und SWR-Journalist Rainer Volk hat sich der wenig bekannten Geschichte dieses Hilfswerks gewidmet, der Titel des schmalen Bandes „Von der Missachtung zur Anerkennung des Widerstands“ zeigt bereits das Spannungsfeld auf, in dem sich die Beteiligten in der frühen Bundesrepublik bewegten.

Volk hat sich durch viele Archive gearbeitet und eine spannende Geschichte über ein Randphänomen der Widerstandsforschung geschrieben: wie sich nach dem Zweiten Weltkrieg rasch ein „winziges Häuflein“ zusammenfand, um sich um die Hinterbliebenen der NS-Mordorgie nach dem Aufstand vom 20. Juli zu kümmern; wie improvisiert und unter widrigen Umständen gearbeitet wurde, um Geld (zunächst vor allem im Ausland) für den Lebensunterhalt der Witwen und Kinder zusammenzutragen; wie viel Einsatz und Willen das Hilfswerk brauchte, „um den von den Nazis böswillig beschädigten Ruf der Widerständler wiederherzustellen“.

Rainer Volk: Von der Missachtung zur Anerkennung des Widerstands. Lukas-Verlag, Berlin 2025, 221 Seiten, 29,80 Euro.

(Foto: Lukas Verlag)

Der Autor zeichnet akribisch nach, wie das Häuflein, vor allem unter Gräfin Hardenberg, die als „Motor des Netzwerks“ fungierte, schließlich immer mehr Wirkung entfaltete und wie es schließlich 1952 gelang − mithilfe erstaunlich zugewandter Ministerialbeamter in Bonn −, eine jährliche Unterstützung vom Staat für die Hinterbliebenen zu organisieren. Das Hilfswerk, das später in eine Stiftung umgewandelt wurde und bis 1994 aktiv war, kümmerte sich nicht zuletzt um die „Aufklärung der Öffentlichkeit“ und war ein entscheidender Faktor bei den Gedenkfeiern zum Jahrestag im Bendlerblock.

Volk blickt dabei auch immer wieder auf interne Konflikte und Grabenkämpfe sowie auf Anfeindungen von außen oder Reibereien mit der Bundesregierung und arbeitet so anschaulich heraus, dass man nicht von einer allzu glatten Erfolgsgeschichte des Hilfswerks sprechen sollte. Ebenso erinnert er daran, dass der Anspruch des Hilfswerks, sich als die Stimme des Widerstands „aufzuschwingen“, zulasten anderer Verfolgten-Verbände ging. Insgesamt bleibt aber doch die Achtung vor einer „hartnäckigen Lobbyarbeit“.

Geschichte

:Die Stauffenbergs – auf ewig die Nachfahren des Hitler-Attentäters

Maximilian Karl Schenk Graf von Stauffenberg will nur ein ganz normaler Mensch sein. Das ist nicht immer so einfach mit seinem Familienhintergrund, der ein gewichtiger Teil der deutschen Geschichte ist.

Von Olaf Przybilla (Text) und Johannes Simon (Fotos)

https://www.sueddeutsche.de/

Berlin & Brandenburg

Wegner: Müssen an Widerstand gegen Hitler erinnern

19.07.2025, 11:16 Uhr

(Foto: Jens Kalaene/dpa)

Das Attentat auf Adolf Hitler ist 81 Jahre her. Für Berlins Regierenden Bürgermeister war der 20. Juli 1944 einer der bedeutendsten Tage in der Geschichte Deutschlands.

Berlin (dpa/bb) - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat auf die Bedeutung des Umsturzversuchs gegen die NS-Diktatur vor 81 hingewiesen. "Mit dem gescheiterten Attentat am 20. Juli 1944 haben Widerstandskämpfer und Gegner des Nationalsozialismus gezeigt, dass es auch ein "Anderes Deutschland" gab", erklärte der CDU-Politiker.

"Der 20. Juli 1944 war einer der bedeutendsten Tage in der Geschichte unseres Landes. Denn die Werte, für die die Widerstandskämpfer eingetreten sind, überdauern ihren Tod." Sie wirkten bis heute im Grundgesetz und in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung Deutschlands fort.

Mahnung an kommende Generationen

"Deshalb ist es eine bleibende Aufgabe unseres Landes, der Frauen und Männer des Widerstands zu gedenken und die Erinnerung an sie und an ihr Wirken wachzuhalten – als Mahnung und als Anspruch für uns alle, für heutige und kommende Generationen."

Am 20. Juli 1944 hatten Wehrmachtsoffiziere um Claus Schenk Graf von Stauffenberg vergeblich versucht, den NS-Diktator Adolf Hitler mit einer Bombe zu töten, die nationalsozialistische Herrschaft zu stürzen und den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Dutzende Beteiligte wurden hingerichtet oder in den Suizid getrieben.

Am 81. Jahrestag am Sonntag hält Wegner ein Grußwort auf der Gedenkveranstaltung der Bundesregierung in der Gedenkstätte Plötzensee. Am Nachmittag nimmt der Regierende Bürgermeister am Gelöbnis von Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr im Bendlerblock teil.

Quelle: dpa

https://www.n-tv.de/

Sie stehen bis heute dafür ein

Stand:19.07.2024, 17:18 Uhr

Von: Tatjana Coerschulte

Der gefesselte Widerstandskämpfer im Innenhof des Bendlerblocks, davor die Gedenkplatte „... für Freiheit, Recht und Ehre“. © imago images/Jürgen Ritter

Das „Hilfswerk 20. Juli 1944“ unterstützt seit dem Krieg die Angehörigen der Hitler-Attentäter. Ihre Nachkommen treffen sich nach wie vor. In der aktuellen politischen Debatte unternehmen sie einen für sie ungewöhnlichen Schritt.

Heute würde man es „shit-storm“ nennen, damals kommt der Hass per Postkarte und Leserbrief. In deutschen Tageszeitungen erscheinen in den 50er Jahren Zuschriften, die den „Landesverrätern“ den Tod wünschten. Die Adressaten dieses Hasses kennen sich teilweise nicht mal. Es eint sie ein einziges Datum: Sie sind Frauen und Kinder, Eltern, Geschwister und andere Verwandte jener Männer, die am 20. Juli 1944 versuchten, Adolf Hitler zu töten.

„Wie die Familien angegriffen wurden, das ist zum Teil erschütternd“, sagt Barbara Lier. „Die Hinterbliebenen wurden nicht geachtet, sie wurden verachtet“, schreibt die Kölner Historikerin in ihrer Geschichte des „Hilfswerks 20. Juli 1944“. Der Verband wurde kurz nach dem Krieg gegründet, agiert heute als Stiftung und ist mit der später geschaffenen „Forschungsgemeinschaft 20. Juli 1944“ verbunden. Nach wie vor treffen sich in diesem Rahmen die Nachkommen der Männer und Frauen vom 20. Juli. Mittlerweile ist die Urenkelgeneration dabei.

Als das NS-Regime direkt nach dem missglückten Attentat mit Verhaftungen beginnt und noch am Abend des 20. Juli in Berlin Claus Schenk Graf von Stauffenberg und drei weitere hohe Militärs erschießen lässt, weiß niemand genau, wer alles zum Kreis der Verschwörer gehört – auch deren Angehörigen nicht. Das ist der Geheimhaltung des Vorhabens und der Vorsicht der Verschwörer geschuldet, und auch der Verzweigung des militärischen Widerstands in bürgerliche und kirchliche Kreise hinein. So waren die Frauen der Hitler-Attentäter teils gar nicht eingeweiht, teils erst spät oder lückenhaft, sagt Barbara Lier. Andere hätten von Anfang an Bescheid gewusst oder seien aktiv an den Planungen beteiligt gewesen.

Der Historikerin zufolge wurden in der Folge des 20. Juli etwa 600 bis 800 Menschen verhaftet. Es kommt zu rund 50 Prozessen mit 200 Angeklagten vorm „Volksgerichtshof“ unter dem berüchtigten Vorsitzenden Roland Freisler.

Bestattungen nicht erlaubt

Viele Angehörige kommen ins KZ, Kinder werden von Müttern getrennt und an weit entfernte Orte verfrachtet. Die Frauen werden in Unkenntnis über das Schicksal ihrer Männer gelassen, erhalten keine Besuchs– oder Sprecherlaubnis, ihr Besitz wird eingezogen. Jene, die durch Freislers Todesurteile zu Witwen werden, dürfen ihre Männer nicht bestatten, müssen aber Prozess- und Hinrichtungskosten zahlen.

Bei Kriegsende sind die Familienmitglieder, die noch leben, auseinandergerissen und über ganz Deutschland verteilt. Die Witwen – Stauffenbergs Frau Nina zum Beispiel gebiert während der Haft im Januar 1945 das fünfte Kind – stehen vor der Aufgabe, ihre Kinder und Angehörigen zu finden und die Netzwerke ihrer Männer nachzuvollziehen, sagt Barbara Lier.

Bald nach Ende des Krieges im Mai 1945 rufen Überlebende ein Hilfswerk für die Familien des 20. Juli ins Leben. Es soll die Nachkommen zusammenbringen, sie mit Geld und Hilfsgütern wie Kleidung und Medikamenten versorgen. Ab 1946 ist das Hilfswerk tätig, im August 1947 hält es seine erste offizielle Zusammenkunft ab.

Anfangs sei Unterstützung dafür vor allem aus den USA und Großbritannien gekommen, sagt Lier. Später zahlte auch die Bundesrepublik Geld, das vom Hilfswerk verteilt wurde. Das wurde oft dringend benötigt, denn Witwen- und Waisenrenten flossen spät oder mussten erstritten werden. Manchmal wurden sie kühl verweigert. So habe das Oberlandesgericht München einer Witwe lange nach dem Krieg mitgeteilt, ihre Rente könne nicht bewilligt werden, weil ihr Mann Hochverrat begangen habe, berichtet Barbara Lier im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau.

Die öffentliche Wahrnehmung änderte sich allmählich, nachdem der damalige Bundespräsident Theodor Heuss 1954 erstmals die Männer und Frauen des 20. Juli würdigte. Die Gedenkfeiern des Hilfswerks gewannen an allgemeiner Bedeutung. Die jährlichen Andachten seien anfangs für jene Angehörigen, denen ein Grab verwehrt worden war, wie eine Art Friedhofsgang gewesen, schreibt Lier. Vor allem seien sie jedoch „ein Forum des Zusammentreffens, des Austauschs und des Vertiefens der Bindungen der Hinterbliebenen“ geworden.

Bei allem Dissens, den das Hilfswerk über die Jahre über Ort und Gestaltung der Gedenkfeier austrug – grundsätzlich infrage gestellt wurde die Veranstaltung kaum. Sie wird inzwischen ausgerichtet von der Stiftung 20. Juli und dem Berliner Senat, ist fester Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur. „Das, was die Hinterbliebenen sich früh gewünscht hatten, ist längst Wirklichkeit geworden: Aus dem Gedenken an den 20. Juli ist eine Tradition geworden“, schreibt Lier.

Besondere Bedeutung erlangte die Arbeit des Hilfswerks für die Kinder des 20. Juli. „Jugendtreffen“ führten die Waisen und Halbwaisen zusammen, die durch das gemeinsame Leid und das geteilte Schicksal enge Freundschaften knüpften, schildert die Historikerin. Verbunden habe diese Gruppe auch, dass in vielen Familien die unmittelbaren Auswirkungen des Attentats tabuisiert worden seien. Die „Jugendtreffen“ schufen Raum für Austausch.

Junge fordern Aufarbeitung

Von einem Generationenkonflikt blieb denn aber auch das Hilfswerk nicht verschont, als Ende der 60er Jahre die Jüngeren einen anderen Umgang mit der Geschichte forderten. Aus dieser Debatte heraus entstand Mitte der 70er die „Forschungsgemeinschaft 20. Juli 1944“, die sich für eine wissenschaftliche Aufarbeitung des Widerstands einsetzt.

Wie die Verschwörer vom 20. Juli sind auch die Nachkommen eine heterogene Gruppe, mit unterschiedlichen Auffassungen, Lebensweisen und Erfahrungen. „Dennoch gibt es einen Zusammenhalt“, konstatiert Barbara Lier. Obwohl dieses Erbe erdrückend wirken könne und trotz aller Anstrengungen stünden die Nachkommen des 20. Juli mehrheitlich bis heute dafür ein. Es sei die Erinnerung an die Väter und Mütter und der Stolz auf das, was diese getan haben, was die Nachfahren verbinde.

80 Jahre nach dem Attentat auf Hitler ist diese Haltung aktueller als lange zuvor. Das gesellschaftliche und politische Klima in Deutschland hat sich verändert: So sind Anwürfe von rechts gegen die Männer vom 20. Juli in sozialen Medien keine Seltenheit. Die Beeinflussung der politischen Debatte durch den Aufstieg von Rechtspopulisten hat die Nachkommen des 20. Juli jüngst zu einem für sie ungewohnten Schritt veranlasst: Nach dem Bekanntwerden des Potsdamer Geheimtreffens von Rechtsextremen meldeten sie sich öffentlich zu Wort. „Das Vermächtnis des Deutschen Widerstandes verlangt danach, für die freiheitliche-demokratische Grundordnung einzutreten und seine Stimme zu erheben, wo die Demokratie in Gefahr gerät“, heißt es in ihrer Erklärung. „Nie wieder ist jetzt!“

Die diesjährige Gedenkveranstaltung im Livestream am Samstag, ab 11 Uhr auf gdw-berlin.de/livestream

Der 20. Juli 1944

Der „Fall Walküre“ war im Original ein Geheimplan der Wehrmachtsführung für den Fall „innerer Unruhen“ im Deutschen Reich. Der militärische Arm der Verschwörergruppe schrieb diesen Plan geringfügig um, womit man sich quasi legal die Möglichkeit gab, die NSDAP und alle ihre Unter- und Parallelorganisationen zu neutralisieren. Ausgeführt nach dem Tod Hitlers, würde dann eine neue – bereits mit Widerständlern besetzte – Reichsregierung berufen, die dann unverzüglich mit den Westalliierten über einen separaten Waffenstillstand verhandeln sollte.

Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg avancierte 1943/44 zu einem Hauptakteur von „Walküre“. Als Stabsoffizier hatte der konservative Vorzeigesoldat direkten Zugang zu Hitler und platzierte den Sprengsatz, mit dem dieser getötet werden sollte. Durch einen Zufall entging Hitler dem Attentat mit nur leichten Blessuren. Im Berliner Bendlerblock lösten Stauffenbergs Kameraden den „Fall Walküre“ aus, aber schon bald wurde bekannt, dass Hitler überlebt hatte. Regimetreue

Offiziere in Berlin schlugen daraufhin den Aufstand nieder. In der Folge kamen Himmlers SS und andere „150-prozentige“ Nazis zu höchsten Ehren unter Hitler. Viele von ihnen betrieben nach dem Krieg massive Geschichtsklitterung. FR

https://www.fr.de/

Das „Hilfswerk 20. Juli 1944“

VfZ-Autor Rainer Volk stellt sein Buch in Berlin vor

In der Juliausgabe 2024 der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte erschien Rainer Volks Dokumentation „‚Ein ziemlich starkes Stück‘. Klaus Harpprechts ungedruckter Essay zum 25. Jahrestag des 20. Juli 1944“. Am Beispiel dieses Essays zeichnete der Autor nach, welche Rolle Gruppierungen wie die Stiftung „Hilfswerk 20. Juli 1944“ für die Erinnerung an den Widerstand in der Bundesrepublik spielten.

Im Mai 2025 ist Rainer Volks Buch „Von der Missachtung zur Anerkennung des Widerstands. Die Geschichte des Hilfswerks 20. Juli 1944“ erschienen. Der Autor stellt es am 10. Juli 2025 in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand vor.

Ort und Zeit:

Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Zweite Etage, Saal 2B

Stauffenbergstraße 13-14

10785 Berlin

10. Juli 2025, 18 Uhr

https://www.ifz-muenchen.de/

Zeitzeugin

Karla Spagerer ist tot

Erst vor einigen Jahren begann sie über ihre Erlebnisse im Nationalsozialismus zu sprechen - und warnte vor einem Wiedererstarken des Rechtsextremismus. Am Freitag starb Karla Spagerer im Alter von 95 Jahren.

16.5.2025 Von Daniel Kraft

Karla Spagerer ist im Alter von 95 Jahren gestorben. © dpa

Mannheim. Karla Spagerer ist tot. Die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes ist am Freitag im Alter von 95 Jahren gestorben, teilte die SPD Mannheim mit. „Die gesamte Mannheimer Sozialdemokratie verneigt sich in Trauer, Dankbarkeit und großem Respekt für ihre Lebensleistung vor dieser großartigen Frau“, wird der SPD-Kreisvorsitzende Stefan Fulst-Blei zitiert.

„Mannheim trauert um eine vorbildhafte Bürgerin, eine leidenschaftliche Kämpferin für unsere Demokratie, eine stolze Waldhöferin und eine große Persönlichkeit“, sagte Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht am Freitag.

Karla Spagerer: Zeitzeugin des Nationalsozialismus und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes

Erst vor einigen Jahren begann Karla Spagerer über ihre Erlebnisse als Mitglied einer Familie zu sprechen, die aktiv im Widerstand gegen den Nationalsozialismus war. Seit 2018 trat sie als Zeitzeugin öffentlich vor allem an Schulen auf. 2022 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz.

„Als eine der letzten Zeitzeuginnen der nationalsozialistischen Diktatur in Mannheim hat sie es sich in den letzten Jahren immer stärker zur Aufgabe gemacht, aufzuklären und vor einem erneuten Erstarken des Rechtsextremismus zu warnen“, sagte Fulst-Blei. In einem Interview mit dem „Mannheimer Morgen“ hatte Spagerer im vergangenen Oktober gesagt: „Dass ich an meinem Lebensabend wieder Angst um die Demokratie haben muss, hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht vorstellen können.“

Mannheimer Morgen Plus-ArtikelBundespräsident

„Unsere Karla war der Hit“ - Mannheimer bei der Steinmeier-Wahl in Berlin

Veröffentlicht13.02.2022VonPeter W. Ragge

Mehr erfahren

Mannheimer Morgen Plus-ArtikelBundesversammlung

Warum die 92-jährige Karla Spagerer aus Mannheim den Bundespräsidenten wählen darf

Veröffentlicht11.02.2022VonPeter W. Ragge

Mehr erfahren

Spagerer wurde am 27. Oktober 1929 in Mannheim geboren. 1947 heiratete sie Walter Spagerer. Die Ehe hielt bis zu dessen Tod am 20. Februar 2016. Walter Spagerer saß für die SPD von 1972 bis 1988 im Landtag. Er engagierte sich für den SV Waldhof. Die Haupttribüne des Benz-Stadions trägt seinen Namen. Auch Karla Spagerer war dem SV Waldhof eng verbunden.

“Ihr unermüdliches Engagement, ihre Liebe zum SV Waldhof und ihre Treue werden unvergessen bleiben. Karla war nicht nur Teil der Geschichte unseres Vereins – sie war Herz und Seele der Waldhof-Familie“, teilte der SV Waldhof Mannheim Freitag mit. Die Mannschaft des Vereins werde beim Auswärtsspiel am Samstag in Bielefeld mit Trauerflor auflaufen.

Die Sozialdemokratin war 2022 außerdem ältestes Mitglied der Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten wählt. Am Freitagmorgen ist Karla Spagerer nach kurzer Krankheit friedlich eingeschlafen. (mit seko)

https://www.mannheimer-morgen.de/

Virtuelles Denkmal "Gerechte der Pflege"

"... die tolldreisten, machthungrigen Horden, sie konnten den Geist nicht morden!"

"Gerechte der Pflege" sind Pflegende, die inmitten des Terrors der Nazidiktatur durch ihr Leben und Werk späteren Generationen den Glauben an eine humane Pflege bewahrten. Hier erfahren Sie, welche Menschen die Ehre verdienen, in das Virtuelle Denkmal aufgenommen zu werden. Sie haben alle etwas gemeinsam: sie pflegten Menschen. Und sie sahen nicht weg, schwiegen nicht, erfüllten nicht ihre vorgezeichneten Rollen.

https://hriesop.beepworld.de/index.htm

+++

2.1 Widerstandsleistungen gegen Bestrebungen in und aus der Neuen Rechten, wie u.a. in und aus der AFD

Gewerkschafter*innen widersetzen sich

Von Anfang an beteiligten sich Gewerkschafter*innen im Netzwerk ,widersetzen‘. Deren Beteiligung ist Teil des Erfolgs, argumentiert der ver.di-Gewerkschafter Martin Wähler, denn sie verbinden nach außen Bewegungen und Betriebe.

Gastautor*in

28.05.2025 — 2 Minuten Lesezeit

Gewerkschafter*innen widersetzen sich

Foto: Martin Wähler

Das Netzwerk widersetzen feiert im April sein erstes Jubiläum. In dem Jahr seines Bestehens konnte es erfolgreich zu Aktionen des zivilen Ungehorsams zu zwei AfD-Bundesparteitagen mobilisieren. Im Juni 2024 störte widersetzen mit 7.000 Aktivist*innen den Parteitag der AfD in Essen. Im Januar 2025 blockierten 15.000 Aktivist*innen den Parteitag der AfD und verzögerten seinen Beginn für zwei Stunden.

Entgegen der Ankündigung von widersetzen konnte bislang kein Parteitag verhindert werden. Doch bei beiden Protesten konnten Menschen erleben, dass wir nicht machtlos gegenüber der AfD sind. Wir müssen nicht tatenlos zusehen, dass Hass und Hetze unwidersprochen Plätze und Räume einnehmen können.

Von Anfang an beteiligten sich Gewerkschafter*innen bei widersetzen. Sie sind Teil der Strategiekonferenzen oder beteiligten sich vor Ort mit der Organisierung der Proteste. Ohne die Beteiligung und das Know-How der Gewerkschafter*innen wären die Organisierungen nach Essen und Riesa deutlich schwieriger gewesen. Zu den Protesten in Essen riefen zahlreiche Kolleg*innen innerhalb von ver.di, der IG Metall oder der GEW auf. Mehrere ver.di Betriebsgruppen machten in Videostatements klar, warum sie sich in Essen der AfD entgegenstellen werden und das ihre Antwort auf Hass und Hetze der AfD Solidarität, Toleranz und Vielfalt ist.

In Essen zog ein "Demofinger" aus Gewerkschaftsmitgliedern früh morgens gemeinsam mit anderen Aktivist*innen morgens los, um Zufahrtswege zum Parteitag zu blockieren.

Ähnlich war es in Riesa. Dort organisierten sich weitaus mehr Kolleg*innen. Gewerkschaften organisierten Busse und riefen ihre Mitglieder zur Teilnahme an der Großdemo in Riesa auf. So z.B. die IG Metall Geschäftsstelle Dresden-Riesa oder die GEW Sachsen. ver.di rief bundesweit dazu auf sich zu beteiligen.

Die Beteiligung von Gewerkschafter*innen ist Teil des Erfolgs von widersetzen. Sie verbinden auch nach außen Bewegungen und Betriebe. Mit den Gewerkschafter*innen kann über die üblichen Strukturen hinaus erfolgreich und anschlussfähig für Viele zu Protesten gegen die AfD mobilisiert werden - auch mit Aktionen des zivilen Ungehorsams, deren Erfolg in der Entschlossenheit und der Breite des Widerstandes liegt.

👤

Martin Wähler ist Gewerkschaftssekretär bei ver.di und aktiv im Netzwerk widersetzen.

ℹ️

Der Beitrag stammt aus der diesjährigen Mai-Ausgabe unserer Zeitung WELT DER ARBEIT, die ihr hier findet: Heraus zum 1. Mai (Mai 2025)

https://betriebundgewerkschaft.de/

Mecklenburg-Vorpommern

Aachener Friedenspreis geht an Horst und Birgit Lohmeyer für Anti-Rechts-Festival „Jamel rockt den Förster“

Der Aachener Friedenspreis geht in diesem Jahr an Horst und Birgit Lohmeyer für ihr Festival gegen Rechtsextremismus „Jamel rockt den Förster“. Ausgezeichnet wird außerdem die studentische Plattform „Amirkabir Newsletter“ aus dem Iran.

24.05.2025

- Horst und Birgit Lohmeyer vor dem Pyramiden-Denkmal, das aus den Kanthölzern ihrer Scheune errichtet wurde, die einer Brandstiftung zum Opfer fiel.

Die Organisatoren des Musikfestivals „Jamel rockt den Förster“: Horst und Birgit Lohmeyer (Deutschlandradio / Sabine Adler)

Das Ehepaar aus Mecklenburg-Vorpommern organisiere ihre Veranstaltung seit 18 Jahren trotz Bedrohungen und Angriffen, teilte der Verein Aachener Friedensprei mit. Das Dorf Jamel in der Gemeinde Gägelow mit weniger als 40 Bewohnern gilt seit Anfang der 1990 Jahre als Hochburg der Neonazi-Szene.

Die Initiative „Amirkabir“ vernetzt nach Angaben des Friedenspreis-Vereins iranische Studierende bei ihren Protesten gegen die islamischen Machthaber und dokumentiert Repressionen im Umfeld iranischer Hochschulen.

Der mit jeweils 2.000 Euro dotierte Preis wird am Antikriegstag, dem 1. September, in Aachen verliehen. Der Friedenspreis würdigt seit 1988 Einzelpersonen oder Gruppen, die an der Basis für Frieden und Verständigung arbeiten. Geehrt werden laut Verein vor allem noch unbekannte Projekte oder Personen, um ihnen neben dem Preisgeld auch öffentliche Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.

https://www.deutschlandfunk.de/

Kundgebungen im Landkreis Regensburg

„Teufel der Nation“ prallt auf massiven Gegenprotest: AfD-Promi Höcke polarisiert in Neutraubling

24.05.2025| 11 Kommentare

Philip Hell

Redakteur | Lokalredaktion Regensburg

Verhärtete Fronten am Neutraublinger See: Der Thüringer AfD-Politiker sprach am Samstagmittag vor Anhängern. In Hörweite demonstrierte das Bündnis für Toleranz und Menschenrechte im Landkreis Regensburg gegen die Veranstaltung – und war mit Blick auf die Teilnehmer in der Überzahl....

https://www.mittelbayerische.de/

„Björn Höcke ist ein Nazi“

Warum bei den Lenzes ein Anti-AfD-Plakat im Vorgarten hängt

Enger: Die AfD abzulehnen, ist eine Sache. Sich ein Plakat in den Vorgarten seines Hauses in Enger zu hängen und den thüringischen AfD-Chef Björn Höcke als Nazi zu bezeichnen, ist noch einmal etwas ganz Anderes. Was sind die Reaktionen? Von Christian Althoff

Donnerstag, 22.05.2025, 17:19 Uhr

23.05.2025, 15:30 Uhr

Heike und Dr. Wolfgang Lenze aus Enger haben vor Monaten dieses Plakat im Vorgarten ihres Hauses aufgehängt. Foto: Althoff

Im Herbst spannte das Ehepaar Lenze aus Enger das Spruchband zwischen zwei Bäume. Dr. Wolfgang Lenze (73) ist Allgemein- und Kinderchirurg, seine Frau Heike (59) hat als Journalistin gearbeitet. Beide haben unterschiedliche Motive für ihr Eintreten gegen Rechtsextremismus...

https://www.wn.de/

Aachener Friedenspreis: Kampf gegen Rechts und Aktivismus im Iran

Stand: 22.05.2025, 20:49 Uhr

Mit dem Aachener Friedenspreis werden in diesem Jahr ein Künstler-Ehepaar in Mecklenburg-Vorpommern und studentische Aktivisten im Iran ausgezeichnet. Das hat der Verein Aachener Friedenspreis am Donnerstag bekannt gegeben.

Von Ulrike Zimmermann

Birgit und Horst Lohmeyer sind vor rund 20 Jahren aus Hamburg ins das Dorf Jamel gezogen, in einen alten Forsthof. Der ländlichen Idylle wegen. Doch mittlerweile ist Jamel vor allem als das Nazi-Dorf bekannt.

Immer mehr Rechtsextreme kamen dorthin, um das Dorf nach ihrem völkischen Ideal zu prägen. Sie folgten einem Neonazi, der dort vor Jahren damit begonnen hatte, Häuser aufzukaufen.

Musik-Festival für Toleranz und Demokratie

Das Ehepaar Birgit und Horst Lohmeyer in JamelDas Ehepaar Horst und Birgit Lohmeyer in Jamel

Die Lohmeyers wehren sich gegen diese Vereinnahmung. Dafür nehmen sie Einschüchterungen und Drohungen in Kauf. Vor rund zehn Jahren zündeten Unbekannte sogar die Scheune auf ihrem Hof an.

Trotzdem organisiert das Ehepaar jedes Jahr das Open-Air-Festival "Jamel rockt den Förster". Das Festival kommt gut an - beim Publikum und auch bei Bands.

Publikum vor einer FestivalbühneInterview mit Birgit Lohmeyer, Preisträgerin des Aachener FriedenspreisesWDR Studios NRW 22.05.2025 06:36 Min. Verfügbar bis 22.05.2027 WDR Online

Auf der Bühne gegen Rechtsextremismus und für Demokratie und Toleranz standen schon die Toten Hosen im Jahr 2015, Herbert Grönemeyer oder die Fantastischen Vier.

- Jamel - Lauter Widerstand | ard mediathek

- Doku über Anti-Nazi Festival "Jamel rockt den Förster" | mehr

- Jamel: Rechter Angriff auf Festivalbetreiber | audio

"Tägliche Bedrohung"

Der Verein Aachener Friedenspreis will das Engagement der Lohmeyers unterstützen. In der Begründung heißt es:

Das persönliche Risiko, das Birgit und Horst Lohmeyer eingehen, verdient höchste Anerkennung.

Verein Aachener Friedenspreis

Die Initiatoren des Preisese betonen: "Trotz Widerstands und täglicher Bedrohung geben sie ihren Raum nicht auf und bleiben standhaft." Gerade jetzt, in einer Zeit populistischer Strömungen und einer Normalisierung rechtsextremer Positionen, verdiene das Anerkennung.

"Amirkabir Newsletter" - Sprachrohr iranischer Studierender

Zwei Frauen sitzen mit zwei Laptops, auf denen sie zwei Internetseiten präsentieren, an einem TischHilde Scheidt (l.) und Lea Heuser vom Verein Aachener Friedenspreis

Der zweite Preisträger sind die Macher des "Amirkabir Newsletter". Er erscheint seit Ende der 1990er Jahre. Herausgegeben wird er von studentischen Aktivisten. Sie berichten darin regelmäßig über Proteste, Festnahmen, Übergriffe und Menschenrechtsverletzungen an iranischen Universitäten.

Mittlerweile erreicht der Newsletter über das Internet und soziale Medien Hunderttausende und ist ein wichtiges Sprachrohr der Studierendenbewegung im Iran.

"Unerlässlich für Protestbewegung im Iran"

Der Aachener Friedensverein sieht den Newsletter als "eine unerlässliche Vernetzungsplattform für eine Protestbewegung, die weitgehend anonym im Untergrund arbeiten muss." Mit dem Preis würdigt er den "Mut der Redaktion".

Der Verein Aachener Friedenspreis zeichnet seit 1988 jedes Jahr Menschen und Gruppen aus, die sich an der Basis und oft aus benachteiligten Positionen heraus für Frieden und Verständigung einsetzen.

Die Preisverleihung ist am 1. September in Aachen. Der Preis ist mit jeweils 2.000 Euro dotiert.

Demonstranten halten am 13.01.2020 vor der Amir Kabir Universität weiße Blumen in die Höhe, während Iranische Sicherheitskräfte Tränengas in Richtung der Demonstration abfeuern. Die Demo ist für Opfer eines ukrainischen Flugzeugs, das abgeschossen wurde.Aachener Friedenspreis für iranische Plattform AmirkabirWDR Studios NRW 22.05.2025 00:43 Min. Verfügbar bis 22.05.2027 WDR Online

Unsere Quellen:

- WDR-Reporterin bei Bekanntgabe Aachener Friedenspreis

- Verein Aachener Friedenspreis

- Aachener Friedenspreis geht an Omas und Jugendliche | mehr

- Aachener Friedenspreis: Das sind die Preisträger 2024 | mehr

Der Film »JAMEL – Lauter Widerstand«

Ein Künstlerpaar und die deutsche Musikszene vereint im Kampf für Demokratie und Toleranz

Im Dokumentarfilm „JAMEL – Lauter Widerstand“ zeigt Regisseur Martin Groß, wie das Ehepaar Lohmeyer im rechtsextrem geprägten Dorf Jamel mit dem Musikfestival »Jamel rockt den Förster« ein starkes Zeichen für Demokratie und Toleranz setzt. Unterstützt von bekannten Bands wie Die Toten Hosen, Die Ärzte, Die Fantastischen Vier und Kraftklub hat das Festival inzwischen bundesweite Aufmerksamkeit erlangt. Ab 20. November 2024 in der ARD Mediathek und auf ardkultur.de.

https://www.forstrock.de/

2.2 Widerstandsleistungen gegen das Nationalsozialistische Terror-Verfolgungs- und Vernichtungsregime

Aufstand in Auschwitz-Birkenau 1944

"Besser mit der Waffe in der Hand sterben, als in die Gaskammer geschmissen werden"

Mit Steinen, Äxten und selbst gebauten Granaten griffen am 7. Oktober 1944 jüdische Häftlinge SS-Männer in Auschwitz-Birkenau an. Die Erhebung scheiterte zwar. Dennoch machte sie Mut - und rettete Menschenleben.

Von Martin Pfaffenzeller

07.10.2019, 14.09 Uhr

Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?

Am 7. Oktober 1944 kurz nach 12 Uhr kommt SS-Unterscharführer Johann Gorges mit etwa 20 bewaffneten SS-Männern zum Krematorium 4 im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.

Hier wohnen 325 Häftlinge des sogenannten Sonderkommandos, einer Sklavenarbeitertruppe aus griechischen, polnischen und ungarischen Juden, die Leichen aus den Gaskammern ziehen und in die Verbrennungsöfen schieben muss.

Gorges ruft die Häftlinge zum Appell auf den Hof, um den sich Stacheldraht zieht. Einer der SS-Männer geht eine Liste mit Häftlingsnummern durch. Die Aufgerufenen sollen auf die andere Seite des Hofes gehen. Angeblich benötigt die SS die Zwangsarbeiter in einer nahegelegenen Stadt, um Trümmer zu räumen.

Bei mehreren Nummern meldet sich niemand. Ein SS-Mann greift nach seiner Pistole. Da tritt der Häftling Chaim Neuhof hervor. "Mit dem Ruf 'Hurra' schlug er dem SS-Mann mit einem Hammer so auf den Kopf, dass er zu Boden geworfen wurde", berichtete der Gefangene Jehoshua Rosenblum später. Daraufhin werfen Häftlinge Steine auf die SS-Männer oder schlagen mit Äxten, Eisenstangen oder bloßen Fäusten auf sie ein, wie die Holocaustforscher Gideon Greif und Itamar Levin anhand von Zeitzeugenberichten und Akten rekonstruiert haben.

So beginnt am Mittag des 7. Oktober 1944 eine verzweifelte Rebellion, die ein Krematorium zerstören, einige Leben retten und vielen im Lager Mut machen wird: der Aufstand des Sonderkommandos in Auschwitz-Birkenau.

Fotostrecke

Aufstand in Auschwitz-Birkenau: "Wie bei einer Hasenjagd"

16 Bilder

Foto: Str/ picture alliance / dpa

Die Erhebung war teils spontan, teils lange geplant. Schon Ende 1942, wenige Monate, nachdem die SS alle vier großen Krematorien in Betrieb genommen hatte, kontaktierten Häftlinge aus dem Sonderkommando die Widerstandsbewegung im Stammlager Auschwitz, in der sich hauptsächlich nichtjüdische politische Gefangene organisierten.

Man war sich einig, dass ein Aufstand oder eine Massenflucht nur bewaffnet gelingen könne. Um die einzelnen Lager zogen sich Wachtürme und Stacheldrahtzäune, die die Deutschen nachts und bei Alarm unter Strom setzten. Mehr als 3000 SS-Angehörige bewachten das Areal mit abgerichteten Hunden und Maschinengewehren.

Beide Widerstandsgruppen beschlossen, sich ruhig zu verhalten, den industriellen Massenmord zu dokumentieren, Berichte und Fotos zu vergraben oder in den Westen zu schmuggeln. Zusätzlich aber wollten sie sich bewaffnen.

Schwarzpulver im BH