AKTUELLES:

Judenverfolgung

in Mosbach (Baden)

- u.a. in juristischen Aufarbeitungen

ausgehend vom Amtsgericht Mosbach

unter Führung und Verantwortung

des Direktors Dr. Lars Niesler,

Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)

der CDU Baden-Württemberg

Zuletzt AKTUALISIERT am 28.12.2025 !

SIEHE AUCH: Judenverfolgung auch in Mosbach (Baden), heutiger Neckar-Odenwaldkreis >>> SIEHE AUCH: Juden-Deportationen in Mosbach - Baden, heutiger Neckar-Odenwaldkreis >>> SIEHE AUCH: Nazi-Judenverfolgung vor 1945 - u.a. in juristischen Aufarbeitungen ausgehend vom Amtsgericht Mosbach >>> SIEHE AUCH: ... vom 10.08.2022 STRAFANZEIGEN zu 6F 9/22 gegen Angehörige des Mosbacher SS-Zuges zur Überprüfung einer weiteren Beteiligung an der NS-Judenverfolgung und am Holocaust nach der Zerstörung der Synagoge in Mosbach >>> SIEHE AUCH: … vom 13.09.2022 WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN zu 6F 9/22 zur Aufhebung der Haftbefehle gegen die Familie des Mosbacher Rabbiners zu 6F 9/22 >>> SIEHE AUCH: ... vom 13.09.2022 STRAFANZEIGEN zu 6F 9/22 wegen Beteiligung an der Schändung des jüdischen Friedhofes in Mosbach und zur Überprüfung einer weiteren möglichen Beteiligung an der Zerstörung der Synagoge in Mosbach sowie an der weiteren NS-Judenverfolgung und am Holocaust >>> SIEHE AUCH: ... ab 09.04.2023 STRAFANZEIGEN zu 6F 9/22, 6F 202/21, 6F 2/22, 6F 2/23 gegen Angehörige der Mosbacher Polizei und Gestapo wegen Tatbeteiligungen an der NS-Judenverfolgung und am Holocaust in der Region Mosbach >>> SIEHE AUCH: Thematisierungen von Judenverfolgung in Mosbach (Baden), Neckar-Odenwaldkreis, nach 1945 >>> SIEHE AUCH: Thematisierungen von Juden-Deportationen in Mosbach - Baden, Neckar-Odenwaldkreis, nach 1945 >>>

SIEHE AUCH: HISTORISCHES: Judenverfolgung auch in Mosbach (Baden), heutiger Neckar-Odenwaldkreis >>> SIEHE AUCH: HISTORISCHES & AKTUELLES: Juden-Deportationen in Mosbach - Baden, heutiger Neckar-Odenwaldkreis >>>

Anträge zur Juristischen Aufarbeitung der Nationalsozialistischen Judenverfolgung an das Amtsgericht Mosbach:

- ... vom 10.08.2022 STRAFANZEIGEN zu 6F 9/22 gegen Angehörige des Mosbacher SS-Zuges zur Überprüfung einer weiteren Beteiligung an der NS-Judenverfolgung und am Holocaust nach der Zerstörung der Synagoge in Mosbach >>>

- … vom 13.09.2022 WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN zu 6F 9/22 zur Aufhebung der Haftbefehle gegen die Familie des Mosbacher Rabbiners zu 6F 9/22 >>>

- ... vom 13.09.2022 STRAFANZEIGEN zu 6F 9/22 wegen Beteiligung an der Schändung des jüdischen Friedhofes in Mosbach und zur Überprüfung einer weiteren möglichen Beteiligung an der Zerstörung der Synagoge in Mosbach sowie an der weiteren NS-Judenverfolgung und am Holocaust >>>

- ... ab 26.03.2023 STRAFANZEIGEN zu 6F 9/22, 6F 202/21, 6F 2/22, 6F 2/23 gegen Tatbeteiligte an der nationalsozialistischen Juden-Verfolgung und den Juden-Deportationen in NS-Konzentrationslager in Mosbach - Baden >>>

- ... ab 09.04.2023 STRAFANZEIGEN zu 6F 9/22, 6F 202/21, 6F 2/22, 6F 2/23 gegen Angehörige der Mosbacher Polizei und Gestapo wegen Tatbeteiligungen an der NS-Judenverfolgung und am Holocaust in der Region Mosbach >>>

Seiteninhalt:

- NS- und Rechtsextremismus-Verfahren beim Amtsgericht Mosbach unter Einbeziehung der forensischen familienpsychologischen sachverständigen Gutachterin aus Kitzingen Antje Wieck

1.1 Strafanzeigen vom 30.11.2025 gegen die Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz wegen Strafvereitelung im Amt, Rechtsbeugung und Prozessbetrug; Unterschlagung und Unterdrückung von Beweismaterialien; in Verfahren beim Amtsgericht und beim Landgericht Mosbach der seit 2022 beantragten juristischen Aufarbeitungen zu Leugnung, Verharmlosung und Relativierung der nationalsozialistischen Judenverfolgung und der Beteiligungen am Holocaust im Neckar-Odenwaldkreis 1933-1945 an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ) der CDU Baden-Württemberg

1.2 Gerichtlich verfügte Beauftragung der forensischen Sachverständigen aus Kitzingen durch das Amtsgericht Mosbach bezüglich der gerichtlichen und außergerichtlichen Anti-Nazi-Aktivitäten des Antragstellers - Online-Artikel zur Nazi-Judenverfolgung vor 1945, auch in Mosbach, Baden und Württemberg

SIEHE AUCH Anträge an das AMTSGERICHT MOSBACH:

- NS- und Rechtsextremismus-Verfahren beim Amtsgericht Mosbach >>>

- STRAFANZEIGEN vom 10.08.2022 gegen Angehörige des Mosbacher SS-Zuges zur Überprüfung einer weiteren Beteiligung an der NS-Judenverfolgung und am Holocaust nach der Zerstörung der Synagoge in Mosbach >>>

- WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN vom 13.09.2022 zur Aufhebung der Haftbefehle gegen die Familie des Mosbacher Rabbiners vom 10.11.1938 >>>

- STRAFANZEIGEN vom 13.09.2022 wegen Beteiligung an der Schändung des jüdischen Friedhofes in Mosbach und zur Überprüfung einer weiteren möglichen Beteiligung an der Zerstörung der Synagoge in Mosbach sowie an der weiteren NS-Judenverfolgung und am Holocaust >>>

- STRAFANZEIGEN vom 26.03.2023 gegen Tatbeteiligte an der nationalsozialistischen Juden-Verfolgung und den Juden-Deportationen in Mosbach - Baden >>>

1. NS- und Rechtsextremismus-Verfahren beim Amtsgericht Mosbach unter Einbeziehung der forensischen familienpsychologischen sachverständigen Gutachterin aus Kitzingen Antje Wieck

Amtsgericht Mosbach | Nazi-Judenverfolgung und Tatbeteiligungen am Holocaust in Mosbach: Anträge an das Amtsgericht Mosbach: |

Nazi-Judenverfolgung und Tatbeteiligungen am Holocaust in Mosbach: Anträge an das Amtsgericht Mosbach: |

Erfahrungen der juristischen Aufarbeitung von Judenfeindlichkeit vor und nach 1945 bei den Mosbacher Justizbehörden

Die nationalsozialistische Judenverfolgung in Mosbach-Baden vor 1945 mit diskriminierender Benachteiligung; Berufsverboten; Enteignungen und Beraubungen jüdischen Vermögens; Schändung des jüdischen Friedhofs; Verhaftung der Familie des Mosbacher Rabbiners; Zerstörung der Synagoge; Massen-Deportationen der badischen Juden in das Nazi-KZ Gurs nach Frankreich sowie die Schändung des KZ-Buchenwald mit dem Erinnerungsort der nach Auschwitz deportierten jüdischen Kinder mit Eingabe vom 06.08.2022 werden bereits beim Amtsgericht Mosbach in den vom AS entsprechend initiierten und anhängigen Verfahren unter 6F 9/22, 6F 202/21, 6F 2/22 und 6F 2/23 thematisiert, u.a. mit diesbezüglichen Strafanzeigen gemäß § StPO 158.

Sowohl das Justizministerium Baden-Württemberg u.a. am 20.12.2022 unter JUMRIX-E-1402-41/878/28 als auch der Landtag Baden-Württemberg am 10.03.2023 zu PETITION 17/1464 benennen EXPLIZIT die vom AS gemäß § 158 StPO seit 03.06.2022 initiierten NS- und Rechtsextremismus-Verfahren beim Amtsgericht Mosbach-Baden.

Das Amtsgericht Mosbach bestätigt sowohl mit der Verfügung vom 17.08.2022 unter 6F 9/22 als auch mit der Mitteilung vom 20.03.2023 unter 6F 2/23, die vom AS gemäß § 158 StPO initiierten NS- und Rechtsextremismus-Verfahren sowie zu angezeigten antisemitischen Straftaten, auch zu konkreten Tatbeteiligungen an NS-Massenmordverbrechen in der Mosbacher Region, beim Amtsgericht Mosbach-Baden in SONDERBÄNDEN anzulegen.

1.1 Strafanzeigen vom 30.11.2025 gegen die Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz wegen Strafvereitelung im Amt, Rechtsbeugung und Prozessbetrug; Unterschlagung und Unterdrückung von Beweismaterialien; in Verfahren beim Amtsgericht und beim Landgericht Mosbach der seit 2022 beantragten juristischen Aufarbeitungen zu Leugnung, Verharmlosung und Relativierung der nationalsozialistischen Judenverfolgung und der Beteiligungen am Holocaust im Neckar-Odenwaldkreis 1933-1945 an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ) der CDU Baden-Württemberg

AUS AKTUELLEN ANLÄSSEN:

>>> Internationaler Holocaust-Gedenktag

zum 80. Jahrestag der Befreiung des KZ-Auschwitz

am 27.01.2025 <<<

Gedenkstunde im Deutschen Bundestag

für die Opfer des Nationalsozialismus

am 29.01.2025 <<<

>>> CDU-Antrag zur Migrationspolitik im Deutschen Bundestag

mit Mehrheitsbeschaffung durch die in Teilen rechtsextremistische AFD

am 29.01.2025 <<<

Als Reaktion auf diesen auch als "Tabubruch" bezeichneten Vorgang gibt der Auschwitz-Überlebende Albrecht Weinberg sein Bundesverdienstkreuz zurück.

Der jüdische Publizist Michel Friedman kündigt an, nun nach vierzig Jahren

Mitgliedschaft aus der CDU auszutreten wegen der gemeinsamen CDU-Abstimmung mit der AfD als »katastrophale Zäsur«.

Nach der CDU-Abstimmung mit der AfD nennt Ex-CDU-Bundeskanzlerin

Dr. Angela Merkel in ihrer a.D.-Erklärung am 30.01.2025

das Vorgehen des CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzenden und

CDU-Bundeskanzlerkandidaten Friedrich Merz als "falsch".

>> AUS AKTUELLEM ANLASS

zum 87. Jahrestag der NAZI-Reichspogromnacht am 09.11.2025

und der NS-Zerstörung der Mosbacher Synagoge <<

Strafanzeigen gegen die Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz

wegen Strafvereitelung im Amt, Rechtsbeugung und Prozessbetrug;

Unterschlagung und Unterdrückung von Beweismaterialien;

in Verfahren beim Amtsgericht und beim Landgericht Mosbach

der seit 2022 beantragten juristischen Aufarbeitungen

zu Leugnung, Verharmlosung und Relativierung

der nationalsozialistischen Judenverfolgung und der Beteiligungen

am Holocaust im Neckar-Odenwaldkreis 1933-1945

Unter der Führung und Verantwortung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach,

Dr. Lars Niesler,

Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)

der CDU Baden-Württemberg

verweigern fallverantwortliche Richter*innen die im Verfahrenskomplex

mehrfach beantragten ordnungsgemäßen juristischen Überprüfungen

der nationalsozialistischen Judenverfolgung und die Beteiligungen

am Holocaust im Neckar-Odenwaldkreis 1933-1945

sowie deren mangelhaften juristischen Aufarbeitungen

durch die Mosbacher Nachkriegsjustiz seit 1945

beim Amtsgericht Mosbach

SIEHE AUCH: Judenverfolgung auch in Mosbach (Baden), heutiger Neckar-Odenwaldkreis >>> SIEHE AUCH: Juden-Deportationen in Mosbach - Baden, heutiger Neckar-Odenwaldkreis >>> SIEHE AUCH: Nazi-Judenverfolgung vor 1945 - u.a. in juristischen Aufarbeitungen ausgehend vom AMTSGERICHT MOSBACH >>> SIEHE AUCH: ... vom 10.08.2022 STRAFANZEIGEN zu 6F 9/22 gegen Angehörige des Mosbacher SS-Zuges zur Überprüfung einer weiteren Beteiligung an der NS-Judenverfolgung und am Holocaust nach der Zerstörung der Synagoge in Mosbach >>> SIEHE AUCH: … vom 13.09.2022 WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN zu 6F 9/22 zur Aufhebung der Haftbefehle gegen die Familie des Mosbacher Rabbiners zu 6F 9/22 >>> SIEHE AUCH: ... vom 13.09.2022 STRAFANZEIGEN zu 6F 9/22 wegen Beteiligung an der Schändung des jüdischen Friedhofes in Mosbach und zur Überprüfung einer weiteren möglichen Beteiligung an der Zerstörung der Synagoge in Mosbach sowie an der weiteren NS-Judenverfolgung und am Holocaust >>> SIEHE AUCH: ... ab 09.04.2023 STRAFANZEIGEN zu 6F 9/22, 6F 202/21, 6F 2/22, 6F 2/23 gegen Angehörige der Mosbacher Polizei und Gestapo wegen Tatbeteiligungen an der NS-Judenverfolgung und am Holocaust in der Region Mosbach >>> SIEHE AUCH: Thematisierungen von Judenverfolgung in Mosbach (Baden), Neckar-Odenwaldkreis, nach 1945 >>> SIEHE AUCH: Thematisierungen von Juden-Deportationen in Mosbach - Baden, Neckar-Odenwaldkreis, nach 1945 >>>

§ 158

Strafanzeige; Strafantrag

Die Anzeige einer Straftat und der Strafantrag können bei den Staatsanwaltschaften und Amtsgerichten schriftlich angebracht werden. Dem Verletzten ist auf Antrag der Eingang seiner Anzeige schriftlich zu bestätigen. Die Bestätigung soll eine kurze Zusammenfassung der Angaben des Verletzten zu Tatzeit, Tatort und angezeigter Tat enthalten.

INSBESONDERE vor dem seit vielen Jahren zunehmenden Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Deutschland, u.a. in und aus der AFD, mit Thematisierungen von Geschichtsklitterung, Geschichtsrevisionismus, volksverhetzender Leugnung und Verharmlosung von NS-Verbrechen; Forderungen einer deutschen erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad bei der konkreten NS-Vergangenheitsbewältigung, bei der NS-Öffentlichkeits- und Gedenkstättenarbeit, bei der NS-Bildungsarbeit ... Die HIER o.g. beschuldigte und angezeigte Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz verweigert im zuvor genannten Kontext mehrfach wiederholt seit 2022 ausgehend von o.g. Verfahrenskomplex HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR die folgenden KONKRETEN HISTORISCHEN Sachverhalte, die seit vielen Jahren in politischen, gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, juristischen und medienöffentlichen Wirklichkeitskontexten thematisiert werden, ihrerseits amtsseitig EXPLIZIT zu berücksichtigen und ihrerseits amtsseitig EXPLIZIT zu thematisieren während ihrer amtsseitigen Verantwortung für HIER dargelegte und belegte problematische Verfahrungsführungen seit 2022 in bei der Mosbacher Justiz bzgl. KONKRET beantragten Verfahren zu nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturzplänen bis 1933 und seit 1945. DAZU zählen u.a. auch HIER EXPLIZIT KONKRETE Anträge auf KONKRETE juristische Aufarbeitungen beim Amtsgericht Mosbach zu KONKRETEN Tatbeteiligungen an National-sozialistischer Judenverfolgung und am Holocaust im Neckar-Odenwaldkreis 1933-1945 sowie zu deren mangelhaften juristischen Aufarbeitungen durch die Mosbacher Nachkriegsjustiz seit 1945.

SIEHE AUCH: Die Material- und Zitatsammlung, Beweissammlung u.a. aus historischen, politischen, zivilgesellschaftlichen, juristischen, wissenschaftlichen Quellen und Medienberichten... benannt von der bereits mehrfach beantragt mit Dienstaufsicht beschwerten Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess selbst unter 6F 202/21 und 6F 9/22 am 17.08.2022 unter…

http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/

>>> SIEHE AUCH: FACEBOOK-GRUPPE: Aufarbeitung von Nazi-Unrecht und Nazi-Verbrechen >>> https://www.facebook.com/groups/954312666630761

SIEHE AUCH IM FOLGENDEN…

+++ +++ +++

>>> >>> Die HIER angezeigte und o.g. beschuldigte Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz verweigert ihrerseits amtsseitig wie HIER dargelegt und belegt im o.g. Verfahrenskomplex seit 2022 ABER AUCH BEIM LANDGERICHT MOSBACH EXPLIZIT zu benennen, dass die in ihrer eigenen Zuständigkeit mit Dienstaufsicht beschwerte Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess im o.g. Verfahrenskomplex, wie HIER AKTENKUNDIG NACHWEISBAR UND HALTBAR dargelegt und belegt, die vom Beschwerdeführer beantragten juristischen Aufarbeitungen EXPLIZT NICHT in Eingangsbestätigungen mit KONKRETEN Sachverhalten benennt und zudem auch KEINE TRANSPARENTEN NACHVOLLZIEHBAREN EXPLIZITEN amtsseitigen Mitteilungen zu diesbzgl. Bearbeitungen und Zuständigkeits-Weiterleitungen mit KONKRETEN Sachverhalten ausstellt…

… bzgl. nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierter Umsturzversuche vor 1933 (Hit-ler-Putsch-Prozess) und seit 1945 in Deutschland unter Beteiligungen von Reichsbürgern und AFD-Mitgliedern >>>

… bzgl. Anträge auf KONKRETE juristische Aufarbeitungen beim Amtsgericht Mosbach zu KONKRETEN Tatbeteiligungen an Nationalsozialistischer Judenverfolgung und am Holocaust im Neckar-Odenwaldkreis 1933-1945 sowie zu deren mangelhaften juristischen Aufar-beitungen durch die Mosbacher Nachkriegsjustiz seit 1945 >>>

… …gegen Angehörige des Mosbacher SS-Zuges zur Überprüfung einer weiteren Beteiligung an der NS-Judenverfolgung und am Holocaust vor und nach der KONKRETEN Zerstörung der Synagoge in Mosbach in 1938 >>>

… …gegen Angehörige der Mosbacher Hitler-Jugend zur Überprüfung einer weiteren Beteili-gung an der NS-Judenverfolgung und am Holocaust vor und nach der KONKRETEN Zerstö-rung der Synagoge in Mosbach in 1938 >>>

… …gegen Angehörige der Mosbacher Gestapo und Polizei zur Überprüfung einer weiteren Beteiligung an der NS-Judenverfolgung und am Holocaust vor und nach der KONKRETEN Zerstörung der Synagoge in Mosbach in 1938 >>>

… … zur Aufhebung der Haftbefehle gegen die Familie des Mosbacher Rabbiners >>>

… … zur Beteiligung an der Schändung des jüdischen Friedhofes in Mosbach und zur Über-prüfung einer weiteren möglichen Beteiligung an der Zerstörung der Synagoge in Mosbach sowie an der weiteren NS-Judenverfolgung und am Holocaust >>>

…… zu Tatbeteiligungen an der nationalsozialistischen Juden-Verfolgung und den Juden-Deportationen in NS-Konzentrationslager in und aus Mosbach - Baden und im Neckar-Odenwaldkreis >>>

… … zu Tatbeteiligungen an der NS-Judenverfolgung mit wirtschaftlichem Boykott, zunehmender Entrechtung und Repressalien gegenüber jüdischen Geschäftsleuten in Mosbach und im Neckar-Odenwaldkreis vor 1945 >>>

… … zu Tatbeteiligungen an der NS-Judenverfolgung nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 mit Entfernungen von jüdischen Menschen aus dem Staatsdienst im Neckar Odenwaldkreis >>>

… … zu Tatbeteiligungen am Nicht-Wiederaufbau der Mosbacher Synagoge in der besonderen lokalen/regionalen Erinnerungs- und Gedenkkultur in Mosbach, Neckar-Odenwaldkreis. Die Ruine der Synagoge in Mosbach wird 1938 in den Tagen nach dem Novemberpogrom abgerissen und aus dem Mosbacher Stadtbild entfernt. Der Platz der Synagoge in Mosbach wird danach zunächst als Holzlagerplatz benutzt und dann werden n den 1950er Jahren auf dem ehemaligen Platz der Mosbacher Synagoge Garagen erbaut. An einer dieser Garagen aus den 1950er-Jahren wird dann 31 Jahre später in 1969 eine Gedenktafel für die Mosbacher Synagoge angebracht. 1985/86 werden diese Garagen dann 48 Jahre später abgerissen und dieser Platz als Gedenkstätte neu gestaltet. ERST zum Jahrestag des Novemberpogroms 1938 werden 75 Jahre später im November 2013 die Namen von 68 jüdischen Holocaust-Opfern in den Gedenkstein am Synagogenplatz eingraviert.

>>> >>> Die HIER angezeigte und o.g. beschuldigte Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz verweigert ihrerseits amtsseitig wie HIER dargelegt und belegt im o.g. Verfahrenskomplex seit 2022 ABER AUCH IM REICHSBÜRGERPROZESS BEIM LANDGERICHT MOSBACH im August 2025 EXPLIZIT zu benennen, dass die in ihrer eigenen Zuständigkeit mit Dienstaufsicht beschwerte Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess im o.g. Verfahrens-komplex versucht, HALTBAR NACHWEISBAR AKTENKUNDIG und WAHRHEITSWIDRIG den Beschwerdeführer und Anzeigeerstatter als angeblich psychisch krank und erziehungsfähig im Kontext von Familenrechtsverfahren zu diskreditieren (Vgl. diesbzgl. Gutachten vom 23.08.2023 unter 6F 9/22 und 6F 202/21). U.a. EBEN AUF GRUND seiner KONKRET beantragten juristischen Aufarbeitungen bzgl. nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierter Umsturzversuche vor 1933 (Hitler-Putsch-Prozess) und nach 1945 in Deutschland unter Beteiligungen von Reichsbürgern und AFD-Mitgliedern beim Amtsgericht Mosbach. UND DIES HIER ABER während das gerichtlich beauftrage Gutachten vom 23.08.2023 unter 6F 9/22 und 6F 202/21 DANN die KONKRETEN „ANZEIGEN GEGEN ADOLF HITLER“ des begutachteten Beschwerdeführers und Anzeigeerstatters EXPLIZIT benennt. UND diese als NICHT psychisch krank bewertet. DAZU zählen u.a. auch HIER EXPLIZIT KONKRETE Anträge auf KONKRETE juristische Aufarbeitungen beim Amtsgericht Mosbach zu KONKRETEN Tatbeteiligungen an Nationalsozialistischer Judenverfolgung und am Holocaust im Neckar-Odenwaldkreis 1933-1945 sowie zu deren mangelhaften juristischen Aufarbeitungen durch die Mosbacher Nachkriegsjustiz seit 1945.

>>> >>> Es ist HIER zu überprüfen, inwieweit die HIER angezeigte und o.g. beschuldigte Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz sich ihrerseits durch mögliche amtsseitige Unterdrückungen von HIER genannten Beweismaterialien in Kontexten von Strafvereitelung im Amt, Prozessbetrug etc. im o.g. Verfahrenskomplex seit 2022 ABER AUCH IM REICHS-BÜRGERPROZESS BEIM LANDGERICHT MOSBACH im August 2025 ggf. u.U. engagieren könnte. DAZU zählen u.a. auch HIER EXPLIZIT KONKRETE Anträge auf KONKRETE juristische Aufarbeitungen beim Amtsgericht Mosbach zu KONKRETEN Tatbeteiligungen an Nationalsozialistischer Judenverfolgung und am Holocaust im Neckar-Odenwaldkreis 1933-1945 sowie zu deren mangelhaften juristischen Aufarbeitungen durch die Mosbacher Nachkriegsjustiz seit 1945.

>>> >>> Die HIER o.g. beschuldigte Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz verweigert mehrfach wiederholt in ihren schriftlichen Ankündigungen ausgehend von o.g. Verfahrenskomplex HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR die Dienstaufsichtsbeschwerden gegen die o.g. Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess bzgl. o.g. Kontext von nationalso-zialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturzplänen bis 1933 (Hitler-Putsch-Prozess) und seit 1945 unter Beteiligung von Reichsbürgern und AFD-Mitgliedern ihrerseits amtsseitig zu benennen, zu erläutern und zu bearbeiten. DAZU zählen u.a. auch HIER EXPLIZIT KON-KRETE Anträge auf KONKRETE juristische Aufarbeitungen beim Amtsgericht Mosbach zu KONKRETEN Tatbeteiligungen an Nationalsozialistischer Judenverfolgung und am Holocaust im Neckar-Odenwaldkreis 1933-1945 sowie zu deren mangelhaften juristischen Aufar-beitungen durch die Mosbacher Nachkriegsjustiz seit 1945. UND DIES AUCH in amtsseitiger Verweigerung ihrer Landgerichtspräsidentinnen-Funktion bei der Ausübung einer ordnungs-gemäßen transparenten Dienstaufsicht in der Mosbacher Justiz, bei der selbst seit 2022 Reichsbürgerprozesse stattfinden.

>>> >>> Die HIER o.g. beschuldigte Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz verweigert ihrerseits mehrfach wiederholt seit 2022 ausgehend von o.g. Verfahrenskomplex ABER AUCH IM REICHSBÜRGERPROZESS BEIM LANDGERICHT MOSBACH im August 2025 HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR die folgenden KONKRETEN HISTORISCHEN Sachverhalte amtsseitig zu berücksichtigen und amtsseitig zu thematisieren, dass die mit Dienstaufsicht beschwerte o.g. Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess bzgl. o.g. Kontext von nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturzplänen bis 1933 (Hitler-Putsch-Prozess) und seit 1945 unter Beteiligung von Reichsbürgern und AFD-Mitgliedern NACH BISHERIGEM KENNTNISSTAND sich ihrerseits IM KONKRETEN GEGENSATZ zu anderen (Amts-)Richter*innen AUCH NICHT dem Offenen Brief vom 27.01.2025 von 619 Jurist*innen „Ein Verbotsverfahren gegen die AfD hat Aussicht auf Erfolg“ an Abgeordnete des Deutschen Bundestages sowie an Mitglieder der Bundesregierung angeschlossen hat.

>>> >>> Die HIER o.g. beschuldigte Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz verweigert ihrerseits mehrfach wiederholt seit 2022 ausgehend von o.g. Verfahrenskomplex ABER AUCH IM REICHSBÜRGERPROZESS BEIM LANDGERICHT MOSBACH im August 2025 HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR die folgenden KONKRETEN HISTORISCHEN Sachverhalte amtsseitig zu berücksichtigen und amtsseitig zu thematisieren…. durch ihre amtsseitige Verantwortung problematischer Verfahrungsführungen seit 2022 in bei der Mosbacher Justiz beantragten Verfahren zu nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturzplänen bis 1933 und seit 1945. Die HIER o.g. angezeigte und beschuldigte Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz verweigert ihrerseits mehrfach wiederholt seit 2022 ausgehend von o.g. Verfahrenskomplex ABER AUCH IM REICHSBÜR-GERPROZESS BEIM LANDGERICHT MOSBACH im August 2025 HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR die folgenden KONKRETEN HISTORISCHEN Sachverhalte amtsseitig zu berücksichtigen und amtsseitig zu thematisieren… UND ZWAR, dass der Beschwerdeführer und Anzeigeerstatter bereits am 03.06. und 05.06.2022 beim Amtsgericht Mosbach die Wiederaufnahme des Hitler-Putsch-Prozesses aus 1924 unter 6F 9/22 beantragt hat. UND ZWAR gemäß und analog der Wiederaufnahmeverfahren zum Reichstagsbrandurteil des Reichsgerichts Leipzig aus 1933 (bzgl. nationalsozialistische Machtergreifung) und dessen Aufhebung durch die Generalbundesanwaltschaft beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe aus 2007 über eine 75-jährige Zeitachse bis ins 21. Jahrhundert. DAZU zählen u.a. auch HIER EXPLIZIT KONKRETE Anträge auf KONKRETE juristische Aufarbeitungen beim Amtsgericht Mosbach zu KONKRETEN Tatbeteiligungen an Nationalsozialistischer Judenverfolgung und am Holocaust im Neckar-Odenwaldkreis 1933-1945 sowie zu deren mangelhaften juristischen Aufarbeitungen durch die Mosbacher Nachkriegsjustiz seit 1945.

SIEHE AUCH: Die Material- und Zitatsammlung, Beweissammlung u.a. aus historischen, politischen, zivilgesellschaftlichen, juristischen, wissenschaftlichen Quellen und Medienberichten...benannt von der mehrfach mit Dienstaufsicht beschwerten Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess selbst unter 6F 202/21 und 6F 9/22 am 17.08.2022 unter…http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/

SIEHE AUCH: HISTORISCHES & AKTUELLES: GERICHTLICHE VERFAHREN: AUSWEISUNG VON ADOLF HITLER AUS DEUTSCHLAND bzw. AUSSCHLUSS VOM ZUGANG ZU ALLEN ÖFFENTLICHEN ÄMTERN IN DEUTSCHLAND - u.a. in juristischen Aufarbeitungen ausgehend vom Amtsgericht Mosbach >>>

http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/AKTUELLES/Gerichtliche-Verfahren/Hitler-Ausweisung/

SIEHE AUCH: HISTORISCHES & AKTUELLES: GERICHTLICHE VERFAHREN: Wiederaufnahmeverfahren Hitler-Putsch-Hochverrats-Prozess aus 1924: ausgehend vom Amtsgericht Mosbach und Verfahren zu Aktuellen nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturz- und Putschplänen u.a. seit 2022 >>>

http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/AKTUELLES/Gerichtliche-Verfahren/Wiederaufnahmeverfahren-Hitler-Putsch-Prozess-sowie-Rechtsextremistische-Putsch-und-Umsturzversuche/

SIEHE AUCH IM FOLGENDEN…

*** ***

DIENSTAUFSICHTSBESCHWERDEN gegen die

die Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess

wegen intransparenter nicht-nachvollziehbarer Bearbeitungsverweigerungen

von KONKRETEN Eingaben zu NS-Verbrechen und NS-Unrecht,

HIER INSBESONDERE durch amtsseitige Missachtung

beantragter juristischer Aufarbeitungen

>> bzgl. (a…) wegen volksverhetzender Leugnung, Verharmlosung und Verherrlichung von deutschen Kriegsverbrechen und Völkermorden

sowohl bzgl. der deutschen Kolonialverbrechen und

der Verbrechen des Nazi-Terror-Verfolgungs- und Vernichtungsregimes

- u.a. aus der Neuen Rechten, wie in und aus der AFD,

>> bzgl. (b…) wegen volksverhetzendem Leugnen, Relativieren und Verharmlosen

nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierter Umsturzpläne

bis 1933 und seit 1945,

>> bzgl. (c…) wegen amtsseitiger Missachtung von

Diskriminierung und Rassismus sowie von

nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten,

demokratie- und verfassungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und

rassistischen Bestrebungen in und aus der AFD

INSBESONDERE vor, im und nach dem Bundestagswahlkampf 2025

an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler,

Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)

der CDU Baden-Württemberg

DIENSTAUFSICHTSBESCHWERDE gegen die

die Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess

wegen intransparenter nicht-nachvollziehbarer Bearbeitungsverweigerung

von KONKRETEN Eingaben

zu NS-Verbrechen und NS-Unrecht,

Diskriminierung, Rassismus und AFD,

sowie bzgl. möglichem Verschweigen, Verleugnen und Verharmlosen

von KONKRETEN Tatbeteiligungen an NS-Judenverfolgung

und am Holocaust im Neckar-Odenwaldkreis

in der eigenen institutionellen NS-Vergangenheitsbewältigung

der Mosbacher Justiz

an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler,

Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)

der CDU Baden-Württemberg

ANTRÄGE auf KONKRETE gerichtliche Prüfungen, Bearbeitungen und

Zuständigkeitsverweisungen beim Amtsgericht Mosbach bzgl.

nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und

verfassungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen

in und aus der AFD

INSBESONDERE vor, im und nach dem Bundestagswahlkampf 2025

sowie ANTRAG auf Pressemitteilungen zu juristischen Aufarbeitungen von

deutschen Kolonialverbrechen in Afrika als auch von Kontinuitäten in der

staatlichen, personellen und strukturellen

nationalsozialistischen Verfolgung und Vernichtung bis 1945

als auch zu personellen und thematischen NS-Kontinuitäten nach 1945,

HIER insbesondere KONKRET in Mosbach und im heutigen Neckar-Odenwaldkreis,

an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler,

Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)

der CDU Baden-Württemberg

Öffentliche NS-INFORMATIONSAUSHANGSTAFELN "150 Jahre unabhängiges Amtsgericht Mosbach" 2021 bis 2025 im Amtsgericht Mosbach unter dem Direktor des Amtsgerichts, Dr. Lars Niesler, in der eigenen behördlich-institutionellen NS-Vergangenheitsbewältigung und NS-Öffentlichkeitsarbeit zu Beispielen von Nazi-Verbrechen und Nazi-Unrecht sowie von deren juristischen Aufarbeitungen durch die Mosbacher Justiz selbst seit 1945 bzgl. ... Rassenschande-Justiz … bzgl. brennende Mosbacher Synagoge in 1938 und nationalsozialistische Judenverfolgung und Judenvernichtung, insbesondere in Mosbach und Baden, sowie die diesbzgl. nicht stattgefundene juristische Aufarbeitung nach 1945 im Neckar-Odenwaldkreis durch die Mosbacher Justiz !

Die o.g. fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) verweigert im o.g. Verfahrenskomplex HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR die amtsrichterlichen ordnungsgemäßen jeweiligen KONKRETEN Eingangsbestätigungen, Sachverhaltsbenennungen und Sachverhaltserläuterungen SOWOHL von eingereichten Strafanzeigen ENT-GEGEN § StPO 158 ALS AUCH von Anträgen auf Wiederaufnahme-, Aufhebungs- und Ent-schädigungsverfahren, auf gerichtliche Prüfungen, Bearbeitungen und Zuständigkeitsverweisungen SOWOHL bzgl. der beantragten juristischen Aufarbeitung ausgehend vom Amtsgericht Mosbach zu deutschen Kolonialverbrechen in Afrika als auch von Kontinuitäten in der staatlichen und strukturellen nationalsozialistischen Verfolgung und Vernichtung ALS AUCH bzgl. der beantragten juristischen Aufarbeitung ausgehend vom Amtsgericht Mosbach zu nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und verfassungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen in und aus der AFD. HIER u.a. AUCH INSBESONDERE zu nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten Umsturzversuchen vor 1933 und nach 1945 in Deutschland, u.a. unter der Beteiligung von AFD-Mitgliedern (s.o.), im o.g. Verfahrenskomplex HINREICHEND dargelegt und belegt.

Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) missachtet die Strafprozessordnung unter § 158 bei der diesbzgl. KONKRET gesetzlich geregelten Entgegennahme und Weiterbearbeitung HIER ABER EXPLIZIT in deren Anwendung … (a) mit der amtsseitigen NICHT-Benennung der einzeleingabenbezogenen konkreten Kolonial-NS-Sachverhalte, … (b) mit der NICHT-Ausstellung der jeweiligen konkreten Kolonial-NS-Eingangsbestätigungen, … und (c) mit der NICHT-Mitteilung von jeweiligen konkreten Kolonial-NS-Weiterbearbeitungen bzw. von NICHT-Mitteilungen offizieller Kolonial-NS-Zuständigkeitsweiterverweisungen in den o.g. jeweiligen einzelnen KONKRETEN Kolonial-NS-Eingaben-Sachen. Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess verweigert HIER EXPLIZIT amtsseitig Kolonial-NS-Eingangs- und –Weiterbearbeitungsbestätigungen, Kolonial-NS-Sachverhaltsbenennungen und -Zuständigkeitsverweisungen … (a) bei beantragten Kolonial-NS-Wiederaufnahme- und Aufhebungsverfahren, … (b) bei beantragten Kolonial-NS-Wiedergutmachungs- und Entschädigungsverfahren, … (c) bei beantragten gerichtlichen Prüfungen einzeleingabenbezogener KONKRETER Kolonial-NS-Sachverhalte. DAZU zählen u.a. auch HIER EXPLIZIT KONKRETE Anträge auf KONKRETE juristische Aufarbeitungen beim Amtsgericht Mosbach zu KONKRETEN Tatbeteiligungen an Nationalsozialistischer Judenverfolgung und am Holocaust im Neckar-Odenwaldkreis 1933-1945 sowie zu deren mangelhaften juristischen Aufarbeitungen durch die Mosbacher Nachkriegsjustiz seit 1945.

ZU DEN beim Amtsgericht Mosbach unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) bisher diesbzgl. initiierten Verfahren im o.g. Verfahrenskomplex seit 2022…

SIEHE AUCH: Die Material- und Zitatsammlung, Beweissammlung u.a. aus historischen, politischen, zivilgesellschaftlichen, juristischen, wissenschaftlichen Quellen und Medienberichten... benannt von der bereits mehrfach mit Dienstaufsicht beschwerten Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess selbst unter 6F 202/21 und 6F 9/22 am 17.08.2022 unter…

http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/

>>> SIEHE AUCH: FACEBOOK-GRUPPE: Aufarbeitung von Nazi-Unrecht und Nazi-Verbrechen >>> https://www.facebook.com/groups/954312666630761

Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) verweigert HIERBEI, wie HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR HINREICHEND dargelegt und belegt, gezielt im o.g. Verfahrenskomplex sowohl diesbzgl. o.g. Hinweisen aus der Zivilgesellschaft nachzugehen als auch diesbzgl. o.g. eigene Ermittlungen nach dem Amtsermittlungsgrundsatz. UND DIES HIER SOWOHL bzgl. der beantragten juristischen Aufarbeitung ausgehend vom Amtsgericht Mosbach zu Deutschen Kolonialverbrechen in Afrika und zu nationalsozialistischen Verbrechenskontexten bis 1945, zu rassistischen Diskriminierungen seit 1945 (s.o.). Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) verweigert HIERBEI, wie HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR dargelegt und belegt, gezielt im o.g. Verfahrenskomplex die u.a. dargelegten und belegten diesbzgl. KONKRETEN historischen Sachverhalte zu benennen. UND DIES HIER INSBESONDERE ENT-GEGEN den Aussagen von BRD-Verfassungsorganen wie Bundestag, Bundesregierung, Bundespräsidenten, etc. HIER INSBESONDERE bzgl. Relativierung und Verharmlosung von DEUTSCHEN Kriegsverbrechen und Völkermorden. DAZU zählen u.a. auch HIER EXPLIZIT KONKRETE Anträge auf KONKRETE juristische Aufarbeitungen beim Amtsgericht Mosbach zu KONKRETEN Tatbeteiligungen an Nationalsozialistischer Judenverfolgung und am Holocaust im Neckar-Odenwaldkreis 1933-1945 sowie zu deren mangelhaften juristischen Aufarbeitungen durch die Mosbacher Nachkriegsjustiz seit 1945.

Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) verweigert HIERBEI, wie HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR HINREICHEND dargelegt und belegt, gezielt im o.g. Verfahrenskomplex EXPLIZIT KONKRETE Sachverhalte und Tat-sachengrundlagen bei einer sachgerechten Expertisen-Beweismittel-Erhebung zu Deutschen Kolonialverbrechen in Afrika und zu nationalsozialistischen Verbrechenskontexten bis 1945, zu rassistischen Diskriminierungen seit 1945, zu rechtsextremistischen Bestrebungen der Neuen Rechten in der BRD, wie u.a. in und aus der AFD, und zu deren juristischen Aufarbeitungen gerichtlich verfügt erheben zu lassen mit einer ordnungsgemäßen und sachgerechten gerichtlichen Sachverständigen-Begutachtung durch Experten*innen aus rechts-, geschichts-, politikwissenschaftlicher NS-Forschung und aus psychologischer bzw. -soziologischer NS-Opferforschung als auch NS-Täter-Forschung sowie aus der Kolonialismus-Forschung als auch aus der Rechtsextremismus- und Rassismus-Forschung seit 1945. Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) verweigert HIERBEI, wie HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR HINREICHEND dargelegt und belegt, gezielt im o.g. Verfahrenskomplex EXPLIZIT KONKRETE diesbzgl. gerichtliche Verfügungen zu erlassen. DAZU zählen u.a. auch HIER EXPLIZIT KONKRETE Anträge auf KONKRETE juristische Aufarbeitungen beim Amtsgericht Mosbach zu KONKRETEN Tatbeteiligungen an Nationalsozialistischer Judenverfolgung und am Holocaust im Neckar-Odenwaldkreis 1933-1945 sowie zu deren mangelhaften juristischen Aufarbeitungen durch die Mosbacher Nachkriegsjustiz seit 1945.

STATTDESSEN hat die fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) unter Missbrauch ihres Amtes versucht, wie HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR dargelegt und belegt, gezielt im o.g. Verfahrenskomplex am 17.08.2022, dem Beschwerdeführer und Anzeigeerstatter in seinen o.g. privaten Sorge- und Umgangsrechtsverfahren gutachterlich belegt WAHRHEITSWIDRIG zu unterstellen, er sei ANGEBLICH psy-cisch krank und erziehungsunfähig (Vgl. diesbzgl. Gutachten vom 23.08.2023 unter 6F 9/22 und 6F 202/21). UND DIES HIER u.a. begründet in ihrer diesbzgl. gerichtlichen Verfügung einer psychiatrischen Begutachtung vom 17.08.2022 auf seinen o.g. beim Amtsgericht Mos-bach eingereichten Beantragungen zu juristischen Aufarbeitungen von KONKRETEN NS-Verbrechen, insbesondere im Neckar-Odenwaldkreis, und deren mangelhaften juristischen Aufarbeitung seit 1945 durch die Mosbacher Justiz selbst. UND DIES HIER u.a. begründet in ihrer diesbzgl. gerichtlichen Verfügung einer psychiatrischen Begutachtung vom 17.08.2022 seiner beim Amtsgericht Mosbach beantragten juristischen Aufarbeitungen bzgl. nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten Umsturzversuchen vor 1933 und nach 1945 in Deutschland. UND DIES HIER ABER während das gerichtlich beauftrage Gutachten vom 23.08.2023 unter 6F 9/22 und 6F 202/21 DANN die KONKRETEN „ANZEIGEN GEGEN ADOLF HITLER“ des begutachteten Beschwerdeführers und Anzeigeerstatters EXPLIZIT benennt. UND diese als NICHT psychisch krank bewertet. Die HIER fallverantwortliche Mos-bacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) hat seit dem 23.08.2023 bis zum heutigen Tage (30.11.2025) verweigert, eine diesbzgl. ordnungsgemäße amtsseitige Entschuldigung gegenüber dem HIER geschädigten Beschwerdeführer und Anzeigeerstatter EXPLIZIT offiziell auszusprechen. DAZU zählen u.a. auch HIER EXPLIZIT KONKRETE Anträge auf KONKRETE juristische Aufarbeitungen beim Amtsgericht Mosbach zu KONKRETEN Tatbeteiligungen an Nationalsozialistischer Judenverfolgung und am Holocaust im Neckar-Odenwaldkreis 1933-1945 sowie zu deren mangelhaften juristischen Aufarbeitungen durch die Mosbacher Nachkriegsjustiz seit 1945.

Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) hat NACH BISHERIGEM KENNTNISSTAND sich ihrerseits IM KONKRETEN GEGENSATZ zu anderen (Amts-)Richter*innen AUCH NICHT dem Offenen Brief vom 27.01.2025 von 619 Jurist*innen „Ein Verbotsverfahren gegen die AfD hat Aussicht auf Erfolg“ an Abgeordnete des Deutschen Bundestages sowie an Mitglieder der Bundesregierung angeschlossen bzgl. o.g. Kontext von beim Amtsgericht Mosbach beantragten juristischen Aufarbeitungen nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturzplänen bis 1933 (Hitler-Putsch-Prozess) und seit 1945 unter Beteiligung von Reichsbürgern und AFD-Mitgliedern.

Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) missachtet HIER auch im o.g. Verfahrenskomplex die darin beantragten juristischen Aufarbeitungen. UND ZWAR indem die Mosbacher Amtsrichterin Hess, diese NS-Sachverhalte und NS-Verbrechenskontexte HALTBAR NACHWEISBAR im o.g. Verfahrenskomplex wie HIER dar-gelegt und belegt EXPLZIT NICHT benennt und NICHT HINREICHEND thematisiert. UND ZWAR entgegen den diesbzgl. beim Amtsgericht Mosbach im o.g. Verfahrenskomplex initiier-ten und beantragen juristischen Aufarbeitungen (s.o.). Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess verweigert HIER EXPLIZIT amtsseitig NS-Eingangs- und –Weiterbearbeitungsbestätigungen, Kolonial-NS-Sachverhaltsbenennungen und Zuständigkeitsverweisungen … (a) bei beantragten NS-Wiederaufnahme- und Aufhebungsverfahren, … (b) bei beantragten Kolonial-NS-Wiedergutmachungs- und Entschädigungsverfahren, … (c) bei beantragten gerichtlichen Prüfungen einzeleingabenbezogener KONKRETER NS-Sachverhalte. ZU diesen HIER o.g. vom Beschwerdeführer beantragten juristischen Aufarbeitungen bzgl. KONKRETER Anträge auf KONKRETE juristische Aufarbeitungen beim Amtsgericht Mosbach zu KONKRETEN Tatbeteiligungen an Nationalsozialistischer Judenverfolgung und am Holocaust im Neckar-Odenwaldkreis 1933-1945 sowie zu deren mangel-haften juristischen Aufarbeitungen durch die Mosbacher Nachkriegsjustiz seit 1945.zählen u.a. auch … :

... vom 10.08.2022 STRAFANZEIGEN zu 6F 9/22 gegen Angehörige des Mosbacher SS-Zuges zur Überprüfung einer weiteren Beteiligung an der NS-Judenverfolgung und am Holocaust nach der Zer-störung der Synagoge in Mosbach >>>

… vom 13.09.2022 WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN zu 6F 9/22 zur Aufhebung der Haftbefehle gegen die Familie des Mosbacher Rabbiners zu 6F 9/22 >>>

... vom 13.09.2022 STRAFANZEIGEN zu 6F 9/22 wegen Beteiligung an der Schändung des jüdischen Friedhofes in Mosbach und zur Überprüfung einer weiteren möglichen Beteiligung an der Zerstörung der Synagoge in Mosbach sowie an der weiteren NS-Judenverfolgung und am Holocaust >>>

... ab 26.03.2023 STRAFANZEIGEN zu 6F 9/22, 6F 202/21, 6F 2/22, 6F 2/23 gegen Tatbeteiligte an der nationalsozialistischen Juden-Verfolgung und den Juden-Deportationen in NS-Konzentrationslager in Mosbach - Baden >>>

... ab 09.04.2023 STRAFANZEIGEN zu 6F 9/22, 6F 202/21, 6F 2/22, 6F 2/23 gegen Angehörige der Mosbacher Polizei und Gestapo wegen Tatbeteiligungen an der NS-Judenverfolgung und am Holocaust in der Region Mosbach >>>

…>> AUS AKTUELLEM ANLASS zum 86. Jahrestag der NAZI-Reichspogromnacht am 09.11.2024

und der Zerstörung der Mosbacher Synagoge << >> BEGRÜNDUNGSNACHTRAG << Beantragung von WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN unter 6F 202/21, 6F 9/22 sowie o.g. AZs vom 17.11.2024 wegen Amtsseitiger Expertisen-Beweismittelunterdrückung durch die Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter 6F 9/22 und 6F 202/21 bei der gerichtlichen Beauftragung von Sachverständigen-Gutachten bzgl. NS-Verbrechen und NS-Unrecht im Neckar-Odenwaldkreis und deren juristischen Aufarbeitungen nach 1945 >>>

Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) hat im o.g. Verfahrenskomplex AKTENKUNDIG HALTBAR NACHWEISBAR seit 2022 verweigert, gerichtliche Verfügungen zu erlassen…

… bzgl. Aktenvernichtungsstopp der Verfahrensakten der Mosbacher Nazi-Justiz 1933 bis 1945,

… bzgl. Aktenvernichtungsstopp der Personalakten der Mosbacher Nazi-Justiz 1933 bis 1945,

… bzgl. Aktenvernichtungsstopp der Personalakten der Mosbacher Nachkriegsjustiz nach 1945 zur Überprüfung von möglichen personellen Kontinuitäten von Mosbacher Nazi-Juristen vor 1945 dann bei der Mosbacher Justiz seit 1945 im Neckar-Odenwaldkreis,

… bzgl. Aktenvernichtungsstopp der Verfahrensakten der Mosbacher Justiz seit 1945 bzgl. NS-Verfahren,

… bzgl. der Zuständigkeiten, Verantwortungen und Beteiligungen von Mosbacher Juristen vor 1945 und seit 1945 bei der juristischen Aufarbeitung von Nazi-Verbrechen im Neckar-Odenwaldkreis.

Der CDU-nahe Jurist und Amtsgerichtsdirektor, Dr. Lars Niesler wird HIER gebeten, zu überprüfen und mitzuteilen (ggf. auch per Pressemitteilung), ob es sich angesichts der HIER o.g. HALTBAR dargelegten und belegten Vorgänge beim Amtsgericht Mosbach sowohl bzgl. Rassismus-Kolonial-NS-Verbrechen als auch bzgl. nationalsozialistisch-orientiert rechtsextremistischen Bestrebungen aus der Neuen Rechten, wie in und aus der AFD … ggf. u.U. um einen amtsseitig beabsichtigen Erinnerungspolitischen Klimawandel, eine Erinnerungspolitische Wende um 180 Grad evtl. handeln könnte ? … ggf. u.U. um eine amtsseitig beabsichtige Erschwerungs- und Verhinderungskultur einer diesbzgl. juristischen Aufarbeitung beim Amtsgericht Mosbach und bei der Mosbacher Justiz evtl. handeln könnte ? … ggf. u.U. um eine amtsintern thematisierte Verharmlosung und Normalisierung der Bestrebungen aus der Neuen Rechten, u.a. in und aus der AFD, evtl. handeln könnte ? … ggf. u.U. um eine amtsintern thematisierte amtsseitig gezielte Benachteiligungen von Rassismus-Kolonial-NS-Opfern als auch von Opfern rechtsextremistischer Anschläge und Angriffe evtl. handeln könnte ? … ggf. u.U. um amtsinterne "Verleitung von Untergebenen zu einer Straftat, etc." evtl. handeln könnte ?

Der CDU-nahe Jurist und Amtsgerichtsdirektor, Dr. Lars Niesler wird HIER gebeten, zu über-prüfen und öffentlich mitzuteilen (ggf. auch per Pressemitteilung), ob, wann und wie angesichts aktueller gesellschaftlicher Rechtsruck-Entwicklungen und der o.g. dargelegten und belegten Ereignisse und Vorgänge beim Amtsgericht Mosbach, Neckar-Odenwaldkreis, TRANSPARENT UND NACHVOLLZIEHBAR überprüft wird, dass angehende und amtierende Juristen und Gerichtsmitarbeiter*innen beim Amtsgericht Mosbach verfassungstreu sind? UND DIES mit Verweisen auf Veröffentlichungen des Bundesverfassungsschutzes und des Landesverfassungsschutzamtes Baden-Württemberg (LfV BW), wonach es eine Zunahme von in rechtsextremistischen und anderen extremistischen Bereichen aktiven Personen u.a. auch in Institutionen gibt. Wird beim Amtsgericht Mosbach unter Führung und Verantwortung des CDU-Juristen und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler, eine Erklärung zur Verfassungstreue bei der Bewerbung für Stellenangebote beim Amtsgericht Mosbach ausdrücklich verlangt und auch bei laufenden Dienst- bzw. Anstellungsverhältnissen regelmäßig überprüft, um den Rechtsstaat resilient zu machen gegen Angriffe von außen, aber auch von innen ? Wie wird unter Führung und Verantwortung des CDU-Juristen und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler beim Amtsgericht Mosbach der Mitarbeiter*innen-Demokratiebildung ein größerer Raum gegeben als bisher gegeben ? Und wie wird dabei am Amtsgericht Mosbach auch die Rolle und Bedeutung von Richtern im Nationalsozialismus und Nazi-Juristen sowie deren personelle Kontinuitäten nach 1945 in amtsinterner Fort- und Weiterbildung verstärkt thema-tisiert ? Wie wird beim Amtsgericht Mosbach Haltung und Einstellung von Mitarbeiter*innen des Amtsgerichts Mosbach zum NS-Terror- und Vernichtungsregime, insbesondere unter Verantwortung und Wirken der NS-Justiz vor und nach 1945 überprüft ??? Insbesondere vor dem zunehmenden Rechtspopulismus und Rechtsextremismus ist HIER zu überprüfen, in-wieweit HIER die Verweigerung einer eigenen berufsethischen Rückbesinnung und Verortung bzgl. der Nazi-Justiz-Verbrechen 1933-1945 und der personellen Kontinuität von Nazi-Juristen in Mosbach, im Neckar-Odenwaldkreis und in Baden-Württemberg, seit 1945 thematisiert wird beim Amtsgericht Mosbach unter der KONKRETEN Verantwortung von Direktor Dr. Lars Niesler (CDU).

BEISPIEL STUTTGART: 28. August 1951: Wie viele Nazi-Täter nach dem Krieg Karriere gemacht haben, zeigt dieses Beispiel aus Stuttgart: Am 28.08.1951 wird der ehemalige, im Jahr 1950 rehabilitierte SS-Hauptscharführer Viktor Hallmayer bei der Verfassungsschutz-Dienststelle D8 in Stuttgart mit “Sonderaufträgen” betraut, die nicht detailliert definiert werden. Sein Aufgabenfeld umfasst die Überwachung von politischen Veranstaltungen sowie den Personenschutz “führender Persönlichkeiten”. Während des Krieges hatte er in Paris beim Gestapo-Kommando Gutgesell Résistance-Mitglieder aufgespürt. Dieses “Fachkenntnisse” für die Jagd auf Kommunisten war wohl Hauptkriterium für seine Beauftragung, obwohl er zu diesem Zeitpunkt auf amerikanischen Kriegsverbrecher-Listen geführt und in Frankreich wegen Mord und Folter gesucht wurde. Seine Arbeit wurde von Vorgesetzten – seine Biographie ignorierend – anscheinend geschätzt, weshalb er bereits 1952 zum Krimi-nalpolizeimeister und 1954 zum Beamten auf Lebenszeit ernannt wurde. 1955 folgt dann die Beförderung zum Kriminalobersekretär. Während der französische Staat weiterhin in Sachen “Totschlag, vorsätzlicher Körperverletzung (Schläge und Verwundungen), Requirierung, Wegnahme von Sachen” ermittelt, ist die Polizei Baden-Württemberg der Auffassung, er habe in Paris nur “hoheitliche Abwehraufgaben” übernommen. Aufgrund der anhaltenden An-schuldigungen gegen Hallmeyer wird dieser 1958 für ein Jahr in den Wirtschaftskontrolldienst versetzt, nur um danach wieder in den Dienst des Verfassungsschutzes zurückzukehren. Offensichtlich ein Schritt, um den liebgewordenen Mitarbeiter zu schützen. 1968 wird er Kriminalobermeister und geht 1970 in den Ruhestand. Er erhält eine Dankesurkunde des damaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten und Ex-Nazi-Militärrichters Hans Filbinger (CDU). Bis zu seinem Tod wenige Jahre später bekommt er eine Pension, die alle Dienstansprüche bis ins Jahr 1932 zurückreichend voll vergütet.

INWIEWEIT hat das Amtsgericht Mosbach unter der KONKRETEN Führung und Verantwortung von Direktor Dr. Lars Niesler, ebenfalls Jurist und CDU-nah wie Hans Filbinger, bisher bis 2025 amtsseitig überprüfen lassen, wie viele und welche Personalkontinuitäten von NS-Funktionseliten nach 1945 im eigenen zuständigen Gerichtsbezirk Neckar-Odenwaldkreis vorgelegen haben ? Und welche Pensionsansprüche und Kriegsopferrentenzahlungen in welchen Summen seit 1945 im Neckar-Odenwaldkreis vorgenommen wurden für Personen, die dem NS-Täterschemata zuzuordnen sind ?

Wann und wie hat das Amtsgericht Mosbach unter der KONKRETEN Führung und Verantwortung von Direktor Dr. Lars Niesler, ebenfalls Jurist und CDU-nah wie Hans Filbinger, bereits in Zusammenarbeit mit dem Landgericht Mosbach und der Staatsanwaltschaft Mosbach, als die zentralen Institutionen der Mosbacher Justiz im Neckar-Odenwaldkreis, beschlossen und organisiert, die eigenen Aktenbestände sowie eigene (Personal-)Ressourcen für Forschungsprojekte zur NS-Justiz im Neckar-Odenwaldkreis zur Verfügung zu stellen? UND DIES zur Auseinandersetzung mit der Rolle der Justiz in der NS-Zeit, mit ihren handelnden Personen und den Folgen ihrer Entscheidungen, mit der Gesetzgebung und Rechtsprechung während der NS-Herrschaft, mit der aktiven Beteiligung der Justiz am NS-System, mit der fehlenden Aufarbeitung von Justizunrecht nach dem Zweiten Weltkrieg ? UND DIES zur Benennung, Anerkennung von…; zum Erinnern, Gedenken und Ehren von Opfern der NS-Justiz ? UND DIES u.a. nach dem Vorbild des Forschungsprojekts am Landgericht Bayreuth aus 2025, u.a. als Beitrag zur Schärfung des historischen Bewusstseins.

WIE ZUVOR DARGELEGT UND BELEGT: Die Amtsrichterin Marina Hess unter der Führung und Verantwortung des CDU-nahen Juristen und Amtsgerichtsdirektors, Dr. Lars Niesler, verweigert HIER seit 2022 HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR im genannten Verfahrenskomplex amtsseitig EXPLIZIT zu benennen die historisch belegten KONKRETEN Tatbeteiligungen an Nationalsozialistischer Judenverfolgung und am Holocaust im Neckar-Odenwaldkreis sowie deren mangelhaften juristischen Aufarbeitungen durch die Mosbacher Nachkriegsjustiz seit 1945, u.a. thematisiert in der regional-historischen NS-Vergangenheitsbewältigung sowie in der regionalen NS-Öffentlichkeits- und NS-Bildungsarbeit sowie in der regionalen NS-

Gedenkstättenarbeit.

WIE ZUVOR AUSGEFÜHRT: Es wird HIER, u.a. auch gemäß § 158 StPO, um die persönliche und ordnungsgemäße jeweilige KONKRETE Eingangsbestätigung, Sachverhaltsbenennung und Sachverhaltserläuterung sowie um die persönliche ordnungsgemäße und sachgerechte Bearbeitung und Zuständigkeitsverweisung der HIER o.g. Strafanzeigen, der HIER o.g. Dienstaufsichtsbeschwerden und der o.g. Anträge auf ordnungsgemäße gerichtliche Prüfungen und auf Pressemitteilungen beim Amtsgericht Mosbach gebeten bzgl. juristischer Aufarbeitung von o.g. NS-Verbrechen und NS-Unrecht sowie bzgl. transparenten und nachvollziehbaren Bearbeitungen und Zuständigkeitsverweisungen bei national-sozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und verfassungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen in und aus der AFD, seitens des Direktors beim Amtsgericht Mosbach Dr. Lars Niesler, Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ) der CDU Baden-Württemberg.

Mit freundlichen Grüßen, Bernd Michael Uhl

SIEHE AUCH: Judenverfolgung auch in Mosbach (Baden), heutiger Neckar-Odenwaldkreis >>> SIEHE AUCH: Juden-Deportationen in Mosbach - Baden, heutiger Neckar-Odenwaldkreis >>> SIEHE AUCH: Nazi-Judenverfolgung vor 1945 - u.a. in juristischen Aufarbeitungen ausgehend vom AMTSGERICHT MOSBACH >>> SIEHE AUCH: ... vom 10.08.2022 STRAFANZEIGEN zu 6F 9/22 gegen Angehörige des Mosbacher SS-Zuges zur Überprüfung einer weiteren Beteiligung an der NS-Judenverfolgung und am Holocaust nach der Zerstörung der Synagoge in Mosbach >>> SIEHE AUCH: … vom 13.09.2022 WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN zu 6F 9/22 zur Aufhebung der Haftbefehle gegen die Familie des Mosbacher Rabbiners zu 6F 9/22 >>> SIEHE AUCH: ... vom 13.09.2022 STRAFANZEIGEN zu 6F 9/22 wegen Beteiligung an der Schändung des jüdischen Friedhofes in Mosbach und zur Überprüfung einer weiteren möglichen Beteiligung an der Zerstörung der Synagoge in Mosbach sowie an der weiteren NS-Judenverfolgung und am Holocaust >>> SIEHE AUCH: ... ab 09.04.2023 STRAFANZEIGEN zu 6F 9/22, 6F 202/21, 6F 2/22, 6F 2/23 gegen Angehörige der Mosbacher Polizei und Gestapo wegen Tatbeteiligungen an der NS-Judenverfolgung und am Holocaust in der Region Mosbach >>> SIEHE AUCH: Thematisierungen von Judenverfolgung in Mosbach (Baden), Neckar-Odenwaldkreis, nach 1945 >>> SIEHE AUCH: Thematisierungen von Juden-Deportationen in Mosbach - Baden, Neckar-Odenwaldkreis, nach 1945 >>>

1.2 Gerichtlich verfügte Beauftragung der forensischen Sachverständigen aus Kitzingen durch das Amtsgericht Mosbach bezüglich der gerichtlichen und außergerichtlichen Anti-Nazi-Aktivitäten des Antragstellers

In der Verfügung des Amtsgerichts Mosbach unter 6F 9/22 vom 17.08.2022, teilt das Amtsgericht Mosbach die Rechtsauffassung mit, dass es nicht Aufgabe des Gerichts sei, die NS-Vergangenheit aufzuarbeiten, was SOWOHL entgegen der Rechtsaufassung des baden-württembergischen Justizministeriums unter JUMRIX-E-1402-41/878/4 vom 20.06.2022, dass heute und noch künftig NS-Verbrechen von der Justiz verfolgt würden, ALS AUCH entgegen der Rechtsauffassung u.a. des Urteils vom 28.06.2022 beim Landgericht Neuruppin mit der Verurteilung eines 101-jährigen KZ-Wachmannes wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 3.500 Fällen steht.

Das Familiengericht-Amtsgericht Mosbach, Hauptstraße 110, 74281 Mosbach, beauftragt die forensische Sachverständige aus Moltkestr. 2, 97318 Kitzingen, in seinen Verfügungen vom 17.08.2022 unter 6F 202/21, die Anti-Nazi-Aktivitäten des KVs und Antragstellers in einer ergänzenden Stellungnahme gutachterlich einzuschätzen und zu bewerten. Dazu zählen laut Anweisungen dieser amtsgerichtlichen Verfügungen SOWOHL die seit Sommer 2022 vom Antragsteller beim Amtsgericht Mosbach initiierten NS- und Rechtsextremismus-Verfahren ALS AUCH seine außergerichtlichen und gerichtlichen Aufklärungs- und Aufarbeitungsbemühungen zu Nationalsozialistischem Unrecht und Nationalsozialistischen Verbrechen aus dem Zeitraum um 2008, d.h. konkret von 2004 bis 2011, im Rahmen seiner sogenannten "Nazi-Jäger"-Aktivitäten im sachverhaltsbezogenen Kontext zur Problematik des Nationalsozialismus vor und nach 1945 und dessen Aufarbeitung bis heute. Siehe dazu auch Kapitel *** auf dieser Seite.

Das Amtsgericht Mosbach BEAUFTRAGT EXPLIZIT in seiner Verfügung vom 17.08.2022 unter 6F 202/21 am Beispiel des Antragstellers von NS- und Rechtsextremismus-Verfahren beim Amtsgericht Mosbach die forensische Sachverständige aus Kitzingen, eine GUTACHTERLICHE STELLUNGNAHME zur Nazi-Judenverfolgung vor 1945, deren NS-Vergangenheitsbewältigung bis heute sowie zum nationalsozialistisch rechtextremistisch-orientierten Anti-Semitismus nach 1945 bis heute, auch in 2022, an das deutsche BRD-Amtsgericht Mosbach im Jahr 2022 zu erstellen.

Das Amtsgericht Mosbach BEAUFTRAGT EXPLIZIT in seinen Verfügungen vom 17.08.2022 unter 6F 202/21 die forensische Sachverständige aus Kitzingen, eine GUTACHTERLICHE STELLUNGNAHME ZU DEN NAZI-VERBRECHEN der NS-Judenverfolgung, der Reichspogromnacht mit der Zerstörung der Synagogen, des Holocaust sowie zur heutigen Erinnerungskultur in der NS-Vergangenheitsbewältigung, auch zu heutigen Anschlägen auf Synagogen n Deutschland nach 1945, am Beispiel des Antragstellers von NS- und Rechtsextremismus-Verfahren beim Amtsgericht Mosbach in 2022 mit seinen jahrelangen Bemühungen um die außergerichtliche und gerichtliche Aufarbeitung von Nationalsozialistischem Unrecht und Nationalsozialistischen Verbrechen an das deutsche BRD-Amtsgericht Mosbach im Jahr 2022 zu erstellen.

Das Amtsgericht Mosbach BEAUFTRAGT EXPLIZIT in seiner Verfügung vom 17.08.2022 unter 6F 202/21 am Beispiel des Antragstellers von NS- und Rechtsextremismus-Verfahren beim Amtsgericht Mosbach die forensische Sachverständige aus Kitzingen, eine GUTACHTERLICHE STELLUNGNAHME zur Nazi-Judenverfolgung vor 1945 in Mosbach und deren NS-Vergangenheitsbewältigung bis heute, auch bezüglich der Schändung des jüdischen Friedhofs in Mosbach; der Nazi-Zerstörung der Synagoge in Mosbach; der Verhaftung der Familie des Mosbacher Rabbiners; der Deportationen von Juden von und über Mosbach, etc. an das deutsche BRD-Amtsgericht Mosbach im Jahr 2022 zu erstellen.

SIEHE AUCH Anträge an das AMTSGERICHT MOSBACH:

- NS- und Rechtsextremismus-Verfahren beim Amtsgericht Mosbach >>>

- STRAFANZEIGEN vom 10.08.2022 gegen Angehörige des Mosbacher SS-Zuges zur Überprüfung einer weiteren Beteiligung an der NS-Judenverfolgung und am Holocaust nach der Zerstörung der Synagoge in Mosbach >>>

- WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN vom 13.09.2022 zur Aufhebung der Haftbefehle gegen die Familie des Mosbacher Rabbiners vom 10.11.1938 >>>

- STRAFANZEIGEN vom 13.09.2022 wegen Beteiligung an der Schändung des jüdischen Friedhofes in Mosbach und zur Überprüfung einer weiteren möglichen Beteiligung an der Zerstörung der Synagoge in Mosbach sowie an der weiteren NS-Judenverfolgung und am Holocaust >>>

- STRAFANZEIGEN vom 26.03.2023 gegen Tatbeteiligte an der nationalsozialistischen Juden-Verfolgung und den Juden-Deportationen in Mosbach - Baden >>>

2. Online-Artikel zur Nazi-Judenverfolgung vor 1945, auch in Mosbach, Baden und Württemberg

GEDENKFEIER ZUR REICHSPOGROMNACHT

Mosbach gegen Rechts

31.10.2025

GEDENKFEIER ZUR REICHSPOGROMNACHT

Am Montag, 10. November 2025,, um 17.30 Uhr, findet auf dem Synagogenplatz in Mosbach die Gedenkfeier zur Reichspogromnacht 1938 statt. Sie erinnert an das Leid der jüdischen Bevölkerung in der Zeit des Nationalsozialismus.

In diesem Jahr gestalten die im Mosbacher Gemeinderat vertretenen Fraktionen das Programm. Den Auftakt übernimmt die Musikschule Mosbach mit dem Lied „Sag mir, wo die Blumen sind“. Oberbürgermeister Julian Stipp spricht ein Grußwort.

Markus Wieland hält den Vortrag „Politisches Engagement der Mosbacher Juden vor 1933“. Er stellt dar, dass jüdische Bürger vor 1933 im politischen Leben der Stadt fest verankert waren. Im Mittelpunkt stehen die Schicksale der jüdischen Stadträte im Dritten Reich, soweit sich diese nachzeichnen lassen.

Es folgt ein weiterer musikalischer Beitrag der Musikschule Mosbach. Im Anschluss wird ein Kranz niedergelegt. Den Abschluss bildet das Lied „Bashana Haba′a“, gesungen von Lina Rudolphi und Jakob Rickert von der Musikschule Mosbach. Die Bevölkerung ist zu der öffentlichen Gedenkfeier eingeladen.

FACEBOOK : Mosbach gegen Rechts >>>

Das „dunkle Kapitel“: Mosbach im Nationalsozialismus

Die Zeit des Nationalsozialismus hinterließ auch in Mosbach ihre Spuren. Mehr als 40 Mosbacher Juden wurden ein Opfer der menschenverachtenden NS-Rassenpolitik. Auf dem Platz der in der berüchtigten "Reichskristallnacht" im November 1938 zerstörten Synagoge der bedeutenden jüdischen Gemeinde erinnert heute ein Gedenkstein an diese Geschehnisse. Auch war im damals selbständigen Neckarelz vom Frühjahr 1944 an für etwa ein Jahr ein Außenkommando des elsässischen Konzentrationslagers Natzweiler eingerichtet, in dem ausländische Zwangsarbeiter untergebracht waren. Mit dem Einmarsch der amerikanischen Truppen an Ostern 1945 endete für die Stadt der Zweite Weltkrieg, den Mosbach ohne größere materielle Schäden überstanden hatte.

https://www.mosbach.de/

Mosbach, MOS; Brennende Synagoge |

Mosbach Im 3. Reich Nationalsozialismus Zeitzeugen Baden Württemberg

Erscheinungsjahr: 1995, Genre: Politik & Gesellschaft, NATIONALSOZIALISMUS

Eckart Teichert

MOSBACH IM DRITTEN REICH. ZEITZEUGEN ERZÄHLEN AUS DER NAZIZEIT.

Mosbach 1992 (= Mosbach im Dritten Reich, 3. Heft). Softcover 210 x 200 mm, 132 Seiten

Der Autor hat zwölf Zeitzeugeninterviews nach thematischen Gesichtspunkten gegliedert, entstanden ist ein Porträt Mosbachs von 1933-45 unter den Aspekten Machtergreifung, Hitlerjugend, Juden, Widerstand, Schule, Krieg, Ausländer, Kriegsende etc.

http://www.kz-denk-neckarelz.de/

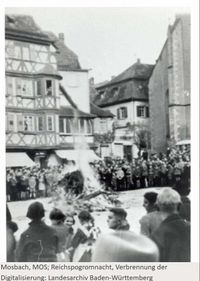

Mosbach, MOS; Reichspogromnacht, Verbrennung der Synagogeneinrichtung |

Pogrom-Gedenkfeier in Mosbach

"Gewalt existiert, bevor sie passiert"

Mosbacher setzten mit Gedenkfeier und Gottesdienst aus Anlass des 80. Jahrestages der Novemberpogrome ein Zeichen des Erinnerns

11.11.2018 UPDATE: 12.11.2018 06:00 Uhr

Wo vor 80 Jahren die Mosbacher Synagoge niedergebrannt wurde, versammelten sich am Samstagabend zahlreiche Menschen, um an die Reichspogromnacht und das Schicksal jüdischer Bürger während der Diktatur des Nationalsozialismus zu erinnern.

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Was vor 80 Jahren in Mosbach geschah - die Synagoge wurde niedergebrannt - wird jedes Jahr am 10. November an dem Platz, an dem sie gestanden hatte, in mahnende Erinnerung gerufen. Und es scheint, als könne der Platz selbst etwas bewirken in den Menschen, die sich dort versammeln. Auch heute noch. Mehr als sonst sind es, vielleicht fast 200...

Quelle: https://www.rnz.de/

Mosbach, MOS; Reichspogromnacht, Verbrennung der Synagogeneinrichtung |

Wettbewerb Bücherei des Judentums - Landrat Dr. Achim Brötel überreichte Preis an Elisa Grobowoj

Arbeit ist eine Bereicherung

Fränkische Nachrichten Plus-Artikel

25.11.2017

Die Preisträgerin Elisa Grobowoj erhielt den Preis von Landrat Dr. Achim Brötel. Mit auf dem Bild sind Mitglieder des Kuratoriums der Bücherei des Judentums sowie Schulleiter Jochen Schwab und Heike Göhrig-Müller für das BGB.

© BURGHARDT-GYMNASIUM

Die Preisträgerin Elisa Grobowoj erhielt den Preis von Landrat Dr. Achim Brötel. Mit auf dem Bild sind Mitglieder des Kuratoriums der Bücherei des Judentums sowie Schulleiter Jochen Schwab und Heike Göhrig-Müller für das BGB.

"Das Judentum im Umgang mit Randgruppen am Beispiel der Homosexuellen" lautet der Titel der Arbeit, für die Elisa Grobowoj im Rahmen einer Feierstunde mit einem ersten Preis der Bücherei des Judentums geehrt wurde, der mit 200 Euro dotiert ist.

Ausgangspunkt für die vorgelegte Arbeit war der Wettbewerb "Jüdischem Glauben und Leben auf der Spur", und damit verbunden die Fragestellung, wie ...

https://www.fnweb.de/

Mosbach, MOS; Reichspogromnacht, Synagogenbrand |

Mahnmal für die deportierten Jüdinnen und Juden Badens in Neckarzimmern. Landeszentrale für politische Bildung BW

Mosbach : Gedenkfeier zu Reichspogromnacht

Auch in diesem Jahr findet am Jahrestag des Synagogenbrands in Mosbach statt

am Dienstag, 10.04. November 2015, 00:00 Uhr | Update: 12. Dezember 2018, 10:50 Uhr |

Auch in diesem Jahr findet am Jahrestag des Synagogenbrands in Mosbach am Dienstag, 10. November, um 18 Uhr eine Gedenkfeier auf dem Synagogenplatz statt. Es wird an die Reichspogromnacht und das Schicksal jüdischer Bürger aus Mosbach während der Diktatur des Nationalsozialismus erinnert. In Mosbach brannte die Synagoge am Tag des 10. Novembers 1938. Das Inventar wurde auf dem Marktplatz verbrannt.

https://www.stimme.de/

Mosbach, MOS; Reichspogromnacht, Synagogenbrand |

Mosbach – Buch: Spuren jüdischen Lebens im NO-Kreis

06.11.2009, 17:34 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis / Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 lebten weit über 500000 Juden in Deutschland. Die Mehrzahl lebte in größeren Städten, aber auch im Neckar-Odenwald-Kreis gab es jüdische Gemeinden. Die blickten teilweise auf eine lange Tradition zurück; erste urkundliche Belege für die Existenz jüdischen Lebens stammen aus 1298 (Mosbach) und 1337 (Buchen). Vor allem im Mittelalter wurden die Juden immer wieder grausam verfolgt, im 19. Jahrhundert aber blühten im Zuge der rechtlichen Gleichstellung die Gemeinden auf. Die jüdische Bevölkerung, die im Neckar-Odenwald-Kreis vorwiegend vom Viehhandel, dem Handel mit landwirtschaftlichen Produkten und vom Kleinhandel lebte, führte ein unauffälliges Leben inmitten ihrer christlichen Nachbarn und viele nahmen ganz selbstverständlich aktiv teil am gesellschaftlichen Leben.

Die Reichspogromnacht, auch als Reichskristallnacht bekannt, markierte vor genau 71 Jahren – in der Nacht vom 8. auf den 9. November 1938 – den Übergang von der 1933 begonnenen Diskriminierung der deutschen Juden zur systematischen Verfolgung, die knapp drei Jahre später in den Holocaust an den europäischen Juden im Machtbereich der Nationalsozialisten mündete. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis kam es zu brutalen Übergriffen, zu Anschlägen auf jüdische Geschäfte und Synagogen und zu Zerstörungen. Ihr Ende fanden die jüdischen Gemeinden im Kreis knapp zwei Jahre später, als im Oktober 1940 fast alle noch verbliebenen jüdischen Personen aus dem Kreis mit anderen badischen, pfälzer und saarländischen Juden – insgesamt 6500 Menschen – in das französische Internierungslager Gurs am Fuß der Pyrenäen deportiert wurden, von wo aus nur noch wenige flüchten oder auswandern konnten. Die große Mehrzahl fand den Tod in Gurs oder wurde in anderen Lagern, in die sie verschleppt wurden, ermordet.

„Spuren jüdischen Lebens“ gibt es noch heute im Kreis. Unter diesem Namen hat das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises im letzten Jahr einen Bildband herausgebracht. Landrat Dr. Achim Brötel schreibt dazu: „Spuren führen zu Orten und Orte führen zu Menschen, zu Lebensentwürfen, zu Sehnsüchten und Träumen, aber auch zu verhängnisvollen Schicksalen und zu tiefer menschlicher Tragik.“ Die in dieser Form einzigartige Dokumentation habe vor allem „die kleinen, verborgenen, ja teilweise bereits vergessenen oder sogar noch immer bewusst verschwiegenen Spuren“ im Blick. Der Mosbacher Journalist Rudolf Landauer hat sich gemeinsam mit dem früheren Lehrer und Kenner der jüdischen Geschichte, Reinhart Lochmann aus Adelsheim, und mit Unterstützung eines Projektteams aus dem Landratsamt auf diese Spurensuche gemacht. Und sie sind fündig geworden; großformatige, stimmungsvolle Fotos geben Zeugnis von der jüdischen Kultur im Kreis, die durch Textbeiträge erläutert wird. „Dieses Buch ist ein engagiertes Plädoyer für eine deutlich offenere Erinnerungskultur. Die Aufarbeitung der Geschichte ist aber nur eine Seite der Medaille. Untrennbar mit ihr verbunden ist das Vermächtnis für die Zukunft. Beidem müssen wir uns aktiv stellen,“ schreibt der Landrat abschließend in seinem Vorwort.

STEUERN

Die Finanzverwaltung im Nationalsozialismus: Studie vorgestellt

07.06.2019

Bei der Verfolgung von Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus hat die Finanzverwaltung in Baden und Württemberg eine aktive Rolle gespielt. Beamtinnen und Beamte diskriminierten jüdische Mitmenschen gezielt steuerlich und plünderten sie aus. Die Finanzbehörden waren damit effiziente Geldbeschaffer für Aufrüstung und Kriegsführung des NS-Staats.

Zu diesem Schluss kommt die Studie „Die Finanzverwaltung in Baden und Württemberg im Nationalsozialismus“, die heute in Stuttgart vorgestellt wurde. Dr. Christoph Raichle von der Universität Stuttgart widerlegt in der Untersuchung das lange vorherrschende Bild von wenig ideologisch besetzten, unbestechlichen und ausschließlich an der Sache orientierten Finanzbehörden. „Die Studie macht deutlich, dass die Oberfinanzdirektionen und die Finanzämter Teil der Judenverfolgung waren. Sie waren tief verstrickt in den Nationalsozialismus“, sagte Finanzministerin Edith Sitzmann.

Es ist die erste umfassende Untersuchung der konkreten Praxis der Finanzverwaltung der Jahre 1933 bis 1945 in den früheren Ländern Baden und Württemberg. Das Ministerium hatte die Forschungsarbeit 2012 angestoßen und mit insgesamt 210.000 Euro unterstützt.

„Die scheinbar kleine Welt der Steuern und Abgaben war lange Zeit nicht gerade im Fokus der Erforschung des Nationalsozialismus“, stellte Professor Dr. Wolfram Pyta fest, Leiter der Abteilung Neuere Geschichte des Historischen Instituts der Universität Stuttgart. „Dabei waren die Gestaltungsspielräume größer als bislang angenommen. Viele Beamte bereicherten sich hemmungslos am Hab und Gut deportierter Juden. Die Studie ist damit ein quellengesättigter Beitrag zur NS-Verbrechensgeschichte.“

Der Autor der Studie, Dr. Raichle, betonte: „Die vielen ausgewerteten Einzelfälle machen in bedrückender Weise deutlich, wie professionell und effizient die Finanzbeamtenschaft auch im Südwesten ,funktionierte', wie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger vor ihrer erzwungenen Auswanderung und den Deportationen ab 1940/41 immer stärker ausgeplündert wurden. Auch Beamte, die nicht zu den fanatischen Parteiaktivisten zählten, machten sich so zu Werkzeugen einer Gewaltherrschaft, die ohne die Mitarbeit dieser vielen Verwaltungsexperten nie eine solche mörderische Effizienz entfaltet hätte.“

Für die Finanzministerin ist die Untersuchung ein beklemmender Blick zurück, der Wirkung in die Gegenwart hinein hat: „Es ist das eine, auf das furchtbarste, dunkelste Kapitel der Geschichte unsere Landes zu schauen und zu sagen: nie wieder“, so Sitzmann. „Es ist das andere, die Mechanismen und die Strukturen der abscheulichen Verbrechen zu kennen - um sie nie wieder zuzulassen. Diese Kenntnis ist heute wichtiger denn je.“

Weitere Informationen:

Christoph Raichle: Die Finanzverwaltung in Baden und Württemberg im Nationalsozialismus, Stuttgart: Kohlhammer 2019, 949 Seiten, 46 Abbildungen, ISBN 978-3-17-035280-3, 98 Euro.

https://fm.baden-wuerttemberg.de/

Rede von Inge Auerbacher zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 2022

[Stenografisches Protokoll]

Sehr verehrte Frau Bundestagspräsidentin Bas!

Sehr geehrter Herr Knesset-Präsident Levy!

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Dr. Schäuble!

Liebe Abgeordnete und Gäste des Deutschen Bundestages!

Meine Damen und Herren!

Ich danke herzlich für die Einladung!

Wer bin ich? Ich bin ein jüdisches Mädel aus dem badischen Dorf Kippenheim und dem schwäbischen Jebenhausen-Göppingen. Ich wurde am 31. Dezember 1934 in Kippenheim geboren. Juden und Christen wohnten friedlich zusammen. Ich war das letzte jüdische Kind, das dort geboren wurde. Ich blieb ein Einzelkind von Berthold und Regina Auerbacher.

Papa war im Ersten Weltkrieg Soldat in der deutschen Armee und wurde schwer verwundet. Er ist mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden. Sein Beruf war Textilhändler.

Mama stammte aus dem schwäbischen Jebenhausen. Ihre Mutter, meine Oma, kam aus einer großen Familie mit 14 Kindern, von denen vier Brüder im Ersten Weltkrieg kämpften. Zwei gaben ihr Leben für das deutsche Vaterland.

Meine selige Oma wurde von den Nazis ermordet und liegt in einem Massengrab in Bikernieki, einem Wald in der Nähe von Riga in Lettland.

Berthold Auerbach - eigentlich hieß er Moses Baruch Auerbacher - war ein Mitglied meiner Familie und war im 19. Jahrhundert ein sehr bekannter Schriftsteller. Nach ihm ist auch heute wieder eine Straße in Berlin benannt.

Ich wohne seit 75 Jahren in New York, aber habe noch die grauenhafte Zeit des Schreckens und Menschenhasses gut im Gedächtnis. Leider ist dieser Krebs wieder erwacht, und Judenhass ist in vielen Ländern der Welt, auch in Deutschland, wieder alltäglich. Diese Krankheit muss so schnell wie möglich geheilt werden.

(Beifall)

Wir waren eine glückliche Gemeinde in Kippenheim, bis der Frieden unseres ruhigen Dorfes gestört wurde. Am 9. und 10. November 1938 fanden in Deutschland gewaltsame Ausschreitungen und Übergriffe gegen die Juden statt. Dieses Ereignis wird heute „Pogromnacht“ genannt. Das Pogrom fand in Kippenheim am 10. November statt. Ich war in dieser Zeit noch nicht einmal vier Jahre alt. Die Nazirowdys schmissen Backsteine durch die Fenster. Ein Stein hat mich beinahe getroffen.

Unsere Synagoge wurde nicht niedergebrannt wegen der Feuergefahr für die christlichen Häuser in der Nachbarschaft.

Alle Männer über 16 Jahren wurden ins KZ gebracht. Opa und Papa wurden in das KZ Dachau transportiert, wo sie in der Baracke 16 untergebracht wurden. Nach einigen Wochen wurden sie entlassen und kamen nach Hause. Sie erzählten von den furchtbaren Torturen und Misshandlungen, die sie erleiden mussten.

Es war Zeit, Deutschland zu verlassen. Wir verkauften unser Haus in Kippenheim 1939, und Papa verlor sein Geschäft. Wir zogen zu den Großeltern in Jebenhausen mit der Hoffnung, Deutschland bald zu verlassen. Aber die Türen zum Auswandern wurden bald geschlossen.

Opa starb an einem Herzleiden.

Immer wieder kamen neue antisemitische Bestimmungen und Gesetze gegen Juden.

Viele der Einwohner von Jebenhausen hielten an ihrer Freundschaft mit uns fest, obwohl den Christen und Nachbarn der Umgang mit Juden verboten war. Einige Bauern versorgten uns manchmal mit Lebensmitteln. Die meisten Kinder spielten auch weiter mit mir.

Dann war ich sechs Jahre alt. Es war Zeit für den Schulanfang. Jüdische Kinder durften nicht mehr die staatlichen Schulen besuchen. Ich musste zu Fuß drei Kilometer nach Göppingen gehen und dann eine Stunde mit dem Zug nach Stuttgart zur jüdischen Schule fahren. Diese war die einzige jüdische Schule in der Gegend. Ich brauchte einen Sonderausweis für diese Reise; denn Juden durften sich nicht mehr frei bewegen.

Zuerst brachte mich Papa in die Schule. Später mussten meine Eltern Zwangsarbeit in einer Fabrik in Göppingen leisten. Ich fuhr dann alleine zur Schule.

Die Fahrt zur Schule wurde noch gefährlicher, als ab dem 1. September 1941 die Juden über sechs Jahre den gelben Davidstern tragen mussten. Manche christlichen Kinder verhöhnten und piesackten mich.

Eines Tages ließ eine Frau eine Tüte mit Brötchen neben meinem Sitz liegen. Sie muss meinen gelben Davidstern erblickt haben und hatte Mitleid mit dem kleinen jüdischen Mädchen, das so ganz alleine im Zug fuhr.

Die Deportationen nach dem Osten begannen Ende 1941.

Meine Oma und die meisten Kinder der jüdischen Schule wurden nach Riga in Lettland deportiert. Die Schule in Stuttgart wurde bald geschlossen, bevor ich die erste Klasse beenden konnte. Wir mussten das Haus meiner Großeltern in Jebenhausen verlassen und wurden in einem „Judenhaus“ in Göppingen einquartiert.

Im August 1942 wurden meine Eltern und ich und andere Juden in der Turnhalle der Schillerschule in Göppingen versammelt. Unser Gepäck wurde durchsucht. Einer der Aufseher fand Gefallen an einer Holzbrosche, die ich angesteckt hatte, und nahm sie von mir. Er brüllte: Du brauchst das nicht, wo du hingehst. - Auf Schwäbisch hört es sich ein bisschen anders an: Du brauchsch des ned, wo du nagosch. - Dann riss er meine Puppe aus meinen Armen und untersuchte sie, ob ich da etwas versteckt hätte. Tränen ergossen sich über meine Wangen. Ich war überglücklich, als er meine Puppe Marlene wieder in meine Hände gab.

Von Göppingen ging es nach Stuttgart in das Sammellager Killesberg, wo wir am 22. August 1942 mit einem zusammengesetzten Transport von Juden aus Württemberg in das KZ Theresienstadt deportiert wurden. Ich war sieben Jahre alt und die Jüngste von circa 1 100 Personen, von denen meine Eltern und ich und ganz wenig andere überlebt haben.

Es dauerte circa zwei Tage, bis wir zusammengedrängt in einem überfüllten Personenzug den Bahnhof von Bauschowitz erreichten. Wir wurden empfangen vom Brüllen der Aufseher: Los! Lasst alles liegen und nehmt nur eine Bettrolle und das Blechgeschirr! Los, marschieren! Kein Widerstand!

Wachleute mit Peitschen umringten uns. Meine Eltern gingen jeder auf einer Seite von mir, um mich vor Schlägen zu schützen. Ich hielt meine Puppe fest im Arm.

Wir gingen ungefähr 3 Kilometer. Es war sehr schwer für die älteren Leute, diesen langen Weg zu laufen. Wir wurden durch einen Bogeneingang in einer großen Kaserne im Dachgeschoss auf dem kalten Boden ohne Betten untergebracht. Überall wimmelte es von Menschen.

Theresienstadt bestand aus riesigen Backsteinkasernen und alten, halbverfallenen Häusern. Das KZ war von der Außenwelt durch hohe Mauern, Holzzäune und Stacheldraht völlig abgeschlossen. Die Verbindung nach draußen war strengstens verboten.

Am 10. Oktober 1941 hatten Reinhard Heydrich, Adolf Eichmann und andere Nazigrößen Theresienstadt zum Durchgangslager für Juden vor ihrer Vernichtung bestimmt. Die Nazis tarnten das Lager für Propagandazwecke als Musterghetto und machten eine verlogene Show für das Internationale Rote Kreuz 1944.

Die Gefangenen kamen aus mehreren Ländern Europas. Sie waren ältere und prominente Menschen, und viele waren mit Orden ausgezeichnete Kriegsteilnehmer aus dem Ersten Weltkrieg.

Das Leben in Theresienstadt war besonders schwer für solch ein junges Kind. Es gab keinen Ausweg, nur die Gaskammern in Auschwitz, zu verhungern, Selbstmord oder an Krankheiten zu sterben.

Die Familien - Männer, Frauen und Kinder - mussten meist getrennt voneinander nächtigen, aber sie durften sich besuchen. Ich konnte glücklicherweise mit meinen Eltern im Quartier der Kriegsversehrten bleiben. Wir schliefen auf Strohsäcken, eng zusammengepfercht, auf zwei- oder dreistöckigen Pritschen.

Wir Kinder wurden schnell selbstständig. Die wichtigsten Wörter für uns waren „Brot“, „Kartoffel“ und „Suppe“. Das ganze Leben drehte sich um Essen.

Es gab nur Latrinen, die weit weg waren. Wenige Male bekamen wir die Erlaubnis, uns zu duschen. Unser Spielplatz war ein faulriechender Abfallhaufen. Hier wühlten wir stundenlang herum und hofften, einen Schatz zu finden: halbverfaulte Rüben und Kartoffelschalen, bei denen man noch einen essbaren Schnitz abschneiden konnte.

Schule war für uns Kinder verboten. Heimlich lehrten uns manche etwas lesen und schreiben. Das wurde dann „Beschäftigung“ genannt.