HISTORISCHES & AKTUELLES:

Nazi-Benennungen,

-Beleidigungen und -Vergleiche

in der Nazi-Jäger-Anwendung,

auch in NS-Verfahren

beim Amtsgericht Mosbach

Zuletzt AKTUALISIERT am 24.06.2023 !

Seiteninhalt:

- NS- und Rechtsextremismus-Verfahren beim Amtsgericht Mosbach

1.1 Gerichtlich verfügte Beauftragung der forensischen Sachverständigen aus Kitzingen durch das Amtsgericht Mosbach bezüglich der gerichtlichen und außergerichtlichen Anti-Nazi-Aktivitäten des Antragstellers

1.2 Umgang des Amtsgerichts Mosbach mit beantragten NS-Verfahren

1.3 Nazi-Beleidigungen in Verfahren beim Amtsgericht Mosbach unter 6F 9/22 und 6F 202/21

1.4 Rechtsextreme Juristen, u.a. in der Neuen Rechten, u.a. in der AFD - Rechtsprechung zu Nazi-Beleidigungen und Vergleichen von Amtsträgern wie Richtern

- Nazi-Benennungen, -Beleidigungen und Vergleiche in Kontext von Nazi-Jäger-Aktivitäten und von subjektiven Wahrnehmungen von Unrecht bzw. von Willkür beim Kampf ums Recht

3.1 Die berühmteste Ohrfeige der Geschichte: Nazi-Jägerin Beate Klarsfeld ohrfeigt den von ihr öffentlich als Nazi bezeichneten Deutschen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger

3.2 YouTube-Videos zur Nazi-Jägerin Beate Klarsfeld und zur berühmtesten Ohrfeige der Geschichte

3.4 YouTube-Videos zu Nazi-Vergleichen und Beleidigungen beim "Kampf ums Recht" aus dem subjektiven Empfinden heraus, Ungerechtigkeit und Willkür ausgehend von Amtsträgern ausgeliefert zu sein

3.5 Gerichtlich erlaubte Nazi-und Faschisten-Bezeichnung gegenüber AFDlern, wie Björn Höcke - Stellungnahme der vom Amtsgericht Mosbach beauftragten forensischen Sachverständigen aus Kitzingen zu Nazi-Beleidigungen durch Nazi-Jäger in der politischen und juristischen Auseinandersetzung sowie zum Verhältnis zwischen BRD-Justiz und Nazi-Terrorjustiz während der problematischen NS-Vergangenheitsbewältigung

Unser Nationalsozialismus: Reden in der deutschen Gegenwart Gebundene Ausgabe – 25. Januar 2023

Unnachahmlich treffsicher nimmt der Historiker Götz Aly den keineswegs immer »vorbildlichen« Umgang der Deutschen mit ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit in den Blick: Oft ist von »den Tätern« die Rede, wenn es um die NS-Verbrechen geht, von »der SS« oder »den Nationalsozialisten«. Doch es waren Hunderttausende Deutsche, die aktiv Menschheitsverbrechen ungeheuren Ausmaßes begingen, und viele Millionen, die diese billigten, zumindest aber geschehen ließen. Götz Aly setzte sich in seinen Reden der vergangenen Jahre, von denen die wichtigsten in diesem Band versammelt sind, immer wieder mit den vielfältigen Praktiken auseinander, die Schuld auf möglichst kleine Gruppen und Unpersonen abzuschieben. Doch auch wenn sich mancher dagegen sperrt, so zeigt Götz Aly, es bleibt »Unser Nationalsozialismus«. Seine Maxime lautet: Die Vergangenheit nicht »bewältigen«, sondern vergegenwärtigen. So lässt sich daraus lernen. »Götz Aly (hat) uns vor Augen geführt, dass kein deutscher Staatsbürger sich heute davon freisprechen kann, vom Holocaust möglicherweise profitiert zu haben. Es bleibt die Schuld, die von allen beglichen werden muss.« Patrick Bahners zur Verleihung des Geschwister-Scholl-Preises 2018 an Götz Aly

1. NS- und Rechtsextremismus-Verfahren beim Amtsgericht Mosbach

Zunächst wird die Einbeziehung von familienrechtlichen Auseinandersetzungen beim Familiengericht-Amtsgericht Mosbach mit den dokumentierten und angewandten Rassismus- und Nazi-Beleidigungen erläutert. Anschließend wird Bezug genommen auf Beispiele aus der Rechtsprechung zu Nazi-Beleidigungen und auf Nazi-Jäger-Aktivitäten.

Beate und Serge Klarsfeld: Die Nazijäger: Eine Graphic Novel über den Kampf gegen das Vergessen Gebundene Ausgabe – 4. Mai 2021

Eine berühmte Ohrfeige: Es ist der 7. November 1968. Eine Frau ohrfeigt in aller Öffentlichkeit den deutschen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger und bezeichnet ihn als "Nazi". Diese Frau ist Beate Klarsfeld und diese Ohrfeige steht für ihr jahrzehntelanges Engagement im Kampf gegen alte und neue Nazis. Zusammen mit ihrem Mann Serge hat sie sich der Jagd nach Kriegsverbrechern verschrieben, die sie über Kontinente hinweg aufspürt. Der größte Erfolg für sie persönlich war der Prozess gegen Klaus Barbie, den "Schlächter von Lyon". Erinnerungen in Bildern: Diese Graphic Novel erzählt nicht nur die Geschichte der Ohrfeige, sondern auch die von Beate und Serge Klarsfeld und ihrer Jagd nach Gerechtigkeit. Sie ist eine mutige Frau, die vor Gefahren für sich selbst nicht zurückschreckte und die unbeirrt ihren Weg fortgesetzt hat. Gegen staatliche und persönliche Widerstände ankämpfend, hat sie nie akzeptiert, dass manche NS-Kriegsverbrecher einfach so davonkommen sollten. Die Bedrohung ist noch nicht gebannt: Gerade in der heutigen Zeit, in der eine Verschiebung des Diskurses nach Rechts stattfindet, ist es immens wichtig, Menschen wie Beate Klarsfeld als Vorbild zu haben. Nicht jede*r muss sich dazu selbst in Gefahr begeben, aber wir alle müssen wachsam sein und aufstehen, wenn die nationalsozialistischen Verbrechen verharmlost werden!

1.1 Gerichtlich verfügte Beauftragung der forensischen Sachverständigen aus Kitzingen durch das Amtsgericht Mosbach bezüglich der gerichtlichen und außergerichtlichen Anti-Nazi-Aktivitäten des Antragstellers

Das Familiengericht-Amtsgericht Mosbach, Hauptstraße 110, 74281 Mosbach, beauftragt die forensische Sachverständige aus Moltkestr. 2, 97318 Kitzingen, in seinen Verfügungen vom 17.08.2022 unter 6F 202/21, die Anti-Nazi-Aktivitäten des KVs und Antragstellers in einer ergänzenden Stellungnahme gutachterlich einzuschätzen und zu bewerten. Dazu zählen laut Anweisungen dieser amtsgerichtlichen Verfügungen SOWOHL die seit Sommer 2022 vom Antragsteller beim Amtsgericht Mosbach initiierten NS- und Rechtsextremismus-Verfahren ALS AUCH seine außergerichtlichen und gerichtlichen Aufklärungs- und Aufarbeitungsbemühungen zu Nationalsozialistischem Unrecht und Nationalsozialistischen Verbrechen aus dem Zeitraum um 2008, d.h. konkret von 2004 bis 2011, im Rahmen seiner sogenannten "Nazi-Jäger"-Aktivitäten im sachverhaltsbezogenen Kontext zur Problematik des Nationalsozialismus vor und nach 1945 und dessen Aufarbeitung bis heute.

Das Amtsgericht Mosbach BEAUFTRAGT EXPLIZIT in seiner Verfügung vom 17.08.2022 unter 6F 202/21 die forensische Sachverständige aus Kitzingen, eine GUTACHTERLICHE STELLUNGNAHME ZU NAZI-BELEIDIGUNGEN UND ZU NAZI-VERGLEICHEN an das deutsche BRD-Amtsgericht Mosbach im Jahr 2022 zu erstellen.

Das Amtsgericht Mosbach BEAUFTRAGT EXPLIZIT in seiner Verfügung vom 17.08.2022 unter 6F 202/21 die forensische Sachverständige aus Kitzingen, eine GUTACHTERLICHE STELLUNGNAHME ZU NAZI-VERGLEICHEN UND NAZI-BELEIDIGUNGEN u.a. GEGENÜBER RICHTERN an das deutsche BRD-Amtsgericht Mosbach im Jahr 2022 zu erstellen.

Siehe dazu auch Kapitel 5 auf dieser Seite.

Hi Hitler! Der Nationalsozialismus in der Populärkultur. Hitler-Memes, Nazi-Filme und Führer-Parodien: Vergangenheitsbewältigung mit Humor oder beunruhigende Geschichtsvergessenheit? Gebundene Ausgabe – 18. März 2021

(Zu) lockere Vergangenheitsbewältigung? Über den legeren Umgang mit dem Führer. Die Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus als Grundlage für Hitler-Witze und lustige Memes? Darf man sich mit einem gewissen zeitlichen Abstand über alles lustig machen, einschließlich der dunkelsten Periode der deutschen Zeitgeschichte? Es scheint, als wären seit der Jahrtausendwende Scherze über Hitler salonfähig geworden. Woran das liegt und ob die Gesellschaft tatsächlich an einer Mischung aus kontrafaktischer Geschichtsschreibung und aus zeitlichem Abstand herrührender Verharmlosung leidet, hat Gavriel D. Rosenfeld näher untersucht. Nachkriegsrevisionismus und alternative Fakten zum Dritten Reich. Schutz vor Normalisierung: Wie einzigartig war der Holocaust? Vom grausamen Führer zur harmlosen Witzfigur: Zeitgenössische Hitler-Filme. Was wäre wenn? Kontrafaktisches Denken und sein Einfluss auf die Holocaust-Historiografie. Grammar-Nazis und Hitler-Katzen-Memes: der Führer in der Populärkultur. Vom wissenschaftlichen Forschungsobjekt zur Witzfigur: Der Wandel der Rezeption von Adolf Hitler. Wie kann ein Mann, der für Tod und Leid von Millionen Menschen verantwortlich ist, zum beliebten Scherzmotiv im Internet werden? Ist die Unterlegung von Hitler-Bildern mit Wortspielereien eine Form der Vergangenheitsbewältigung mit Humor oder droht dadurch eine Gleichgültigkeit gegenüber den Verbrechen des Nazi-Regimes um sich zu greifen? Standen im 20. Jahrhundert wissenschaftliche Untersuchungen und moralische Verurteilung des Dritten Reichs im Vordergrund, scheint mittlerweile zunehmende Gleichgültigkeit zur Norm zu werden. Woran das liegen könnte und warum man dieser drohenden Geschichtsvergessenheit angesichts humoristischer Darstellungen in Filmen, Büchern und dem Netz entgegenwirken sollte, stellt der Autor in dieser kenntnisreichen Studie anschaulich dar.

1.2 Umgang des Amtsgerichts Mosbach mit beantragten NS-Verfahren

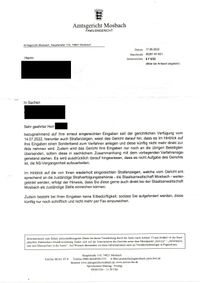

Amtsgericht-Familiengericht Mosbach

6 F 9/22

17.08.2022

In Sachen *** wg. ***

bezugnehmend auf Ihre erneut eingereichten Eingaben seit der gerichtlichen Verfügung vom 14.07.2022, hierunter auch Strafanzeigen, weist das Gericht darauf hin, dass es im Hinblick auf Ihre Eingaben einen Sonderband zum Verfahren anlegen und diese künftig nicht mehr direkt zur Akte nehmen wird. Zudem wird das Gericht Ihre Eingaben nur noch an die übrigen Beteiligten übersenden, sofern diese in sachlichem Zusammenhang mit dem vorliegenden Verfahrensgegenstand stehen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es nicht Aufgabe des Gerichts ist, die NS-Vergangenheit aufzuarbeiten.

Im Hinblick auf die von Ihnen wiederholt eingereichten Strafanzeigen, welche vom Gericht entsprechend an die zuständige Strafverfolgungsbehörde - die Staatsanwaltschaft Mosbach - weitergeleitet werden, erfolgt der Hinweis, dass Sie diese gerne auch direkt bei der Staatsanwaltschaft Mosbach als zuständige Stelle einreichen können.

Zudem besteht bei Ihren Eingaben keine Eilbedürftigkeit, sodass Sie aufgefordert werden, diese künftig nur noch schriftlich und nicht mehr per Fax einzureichen.

Die Sachverhaltserforschung, -aufklärung und -ermittlung von Nationalsozialistischem Unrecht und Nationalsozialistischen Verbrechen ist in öffentlichem Interesse. Siehe auch:

- Veröffentlichung von Gerichtsdokumenten und Gerichtsbeschlüssen >>>

- Beantragte NS-Verfahren beim Amtsgericht Mosbach >>>

1.4 Rechtsextreme Juristen, u.a. in der Neuen Rechten, u.a. in der AFD

Rechtsextreme Richter: Wie umgehen mit Richtern, die in der AfD sind?

Seit der Einstufung der AfD als „gesichert rechtsextrem“ wird diskutiert: Kann ein Mitglied einer verfassungsfeindlichen Partei noch Richter sein?

von Jean Peters , Marie Bröckling

03.06.2025

afd-richter-schöffen-verfassung

Wie kann die Verfassungstreue von Richtern wirksam überprüft werden – ohne alle unter Generalverdacht zu stellen? Collage: Ivo Mayr/CORRECTIV (Fotos: picture alliance)

Rund 20.000 hauptamtliche Richter und 60.000 ehrenamtliche Richter – Schöffen – sind in Deutschland tätig. Sie müssen unabhängig und unparteilich sein. Doch kann jemand, der privat eine Partei unterstützt, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, zugleich im Gerichtssaal das Grundgesetz verteidigen?

„Es erscheint zumindest fraglich, ob diese Person dann noch auf dem Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung steht“, sagt eine Pressesprecherin der Justizsenatorin Bremen auf Anfrage. Und stellt ein Disziplinarverfahren in Aussicht:

„Sollte eine Richterin oder ein Richter nach der Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem Mitglied dieser Partei sein, würde entsprechend ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden können.“

Haben Sie einen Hinweis?

Haben Sie einen Hinweis zu einem Richter, Staatsanwalt oder Schöffen? Dann schreiben Sie uns:

Per E-Mail an marie.broeckling@correctiv.org oder als Signal-Nachricht an @Jean.42 – oder senden Sie uns eine verschlüsselte Nachricht über unseren anonymen Briefkasten.

Mögliche Disziplinarverfahren gegen AfD-Richter

Die Auffassung, dass die Mitgliedschaft in der AfD genügt, um ein Disziplinarverfahren einzuleiten, teilen nicht alle Justizministerien. Die Bundesländer sind jeweils zuständig für ihre Richterinnen und Richter. Die meisten gehen davon aus, dass es weitere Hinweise, wie aktives Engagement in der Partei, bräuchte.

Aus dem Haus von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) heißt es dazu: „Die Mitgliedschaft in einer Partei, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, […] kann […] ein Aspekt bei der Einleitung eines Disziplinarverfahrens oder einer Richteranklage sein.“

Die AfD klagt gegen ihre Einstufung als „gesichert rechtsextrem“. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat in diesem Zusammenhang zugesagt, bis zum Abschluss des vorläufigen Rechtsschutzverfahrens – möglicherweise auch bis zur rechtskräftigen Entscheidung – die AfD nicht mehr öffentlich als „gesichert rechtsextrem“ zu bezeichnen.

Es sollte gezielt Disziplinarverfahren gegen AfD-Mitglieder im öffentlichen Dienst geben, sagt Felix Hanschmann, Jura-Professor für Verfassungs- und Verwaltungsrecht an der Bucerius Law School in Hamburg. Das würde Klarheit für alle Beteiligten schaffen. Die betroffenen Richter müssten die Chance haben, dagegen Einspruch zu erheben und die Maßnahmen rechtlich überprüfen zu lassen, so Hanschmann.

Zwingende Ermittlungen bei AfD-Mitgliedschaft?

Wenn ein Richter zugleich Mitglied in der AfD ist, müssten die Vorgesetzten zumindest zwingend ermitteln, ob weitere Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen die Verfassungstreuepflicht bestehen, sagt auch Fachanwalt Sebastian Baunack. Baunack ist spezialisiert auf das Disziplinarrecht von Richtern.

Wenn bei den Vorermittlungen weitere Anhaltspunkte auftauchen, beispielsweise aktives Engagement für die AfD, müsse ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden, sagt er. Sachsen-Anhalt beschreibt in der Antwort an CORRECTIV, welche Konsequenzen einem Richter in einem Disziplinarverfahren drohen könnten:

„Als Disziplinarmaßnahmen gegen aktive Richter kommen je nach Schwere des Dienstvergehens Verweis, Geldbuße, Kürzung der Dienstbezüge, Zurückstufung oder die Entlassung aus dem Dienstverhältnis in Betracht“, heißt es dort. „Darüber hinaus sind im gerichtlichen Disziplinarverfahren Versetzung und Amtsenthebung sowie vorläufige Untersagung der Amtsgeschäfte möglich.“

In der Praxis wissen die Bundesländer nicht, ob und wie viele AfD-Mitglieder es unter ihren Richtern gibt. Sie dürften sensible Informationen, dazu zählt auch eine Parteimitgliedschaft, weder erheben noch speichern.

Instrumente zur Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit

In den Bundesländern gibt es verschiedene Instrumente, mit denen Verfassungsfeinde aus dem Justizsystem ferngehalten – oder entfernt werden sollen. Grundsätzlich ist es einfacher, einen Bewerber abzulehnen, als später einen Richter des Amtes zu entheben.

Dazu zählen:

- Richter und Schöffen müssen einen Eid auf das Grundgesetz leisten.

- Vor ihrer Berufung wird beim Bundeszentralregister und/oder beim Melderegister abgefragt, ob mögliche Vorstrafen bestehen.

- Die Namen neuer Schöffen werden öffentlich ausgelegt, damit Bürgerinnen und Bürger Einwände erheben können.

- Gemeinden prüfen mit öffentlichen Quellen, ob es Hinweise auf verfassungsfeindliche Einstellungen bei neuen Schöffen gibt.

- Bevor neue Richter ernannt werden, wird beim Landesverfassungsschutz abgefragt, ob dort Erkenntnisse vorliegen.

- Richteranklage: Damit können Richter versetzt oder in den Ruhestand geschickt werden. Das muss vom Landesparlament beantragt und vom Bundesverfassungsgericht entschieden werden.

Background-Check beim Verfassungsschutz

Im Fall der hauptamtlich tätigen Richter fragen einige Bundesländer standardmäßig beim Verfassungsschutz an, ob dort etwas über die Kandidaten bekannt ist. Konkret geht es darum herauszufinden, ob Zweifel bestehen, dass der Bewerber für die freiheitliche demokratische Grundordnung eintritt.

Fünf Bundesländer führen diese „Verfassungstreuechecks“ durch. In Bayern ist das bereits seit 2016 Praxis. Hamburg und Hessen beabsichtigen, so eine Regel ebenfalls einzuführen.

Das bayerische Justizministerium teilt auf Anfrage mit, dass es seit der Einführung der Regelabfrage keinen Treffer für Extremisten gegeben habe, womöglich weil es einen abschreckenden Effekt bei den Bewerbern gebe. Belegen lässt sich das allerdings nicht.

In Brandenburg fielen bislang wohl zwei Beamte im öffentlichen Dienst auf, wie der Tagesspiegel berichtete – ob aus der Justiz, ist unklar.

Generalverdacht durch Regelabfrage?

Jura-Professor Felix Hanschmann hält solche Abfragen mit Blick auf die Geschichte des Radikalenerlasses für problematisch: „Ich möchte nicht in einem Staat leben, in dem solche Abfragen aufgrund eines Generalverdachtes erfolgen“, sagt Hanschmann.

Der sogenannte Radikalenerlass von 1972 sah vor, Bewerber für den öffentlichen Dienst auf ihre Verfassungstreue zu überprüfen – und führte teils zu Berufsverboten für politisch missliebige Personen, insbesondere Kommunisten.

Wer wird vom Verfassungsschutz beobachtet?

Hanschmann warnt daher davor, zu sehr auf den Verfassungsschutz und die dort erhobenen Informationen zu vertrauen, „schließlich werden solche Maßnahmen oder Instrumente immer auch irgendwann gegen links zurückschlagen.“

Ähnlich äußert sich der Grünen-Politiker Jan Kürschner. In Schleswig-Holstein, wo er den Rechtsausschuss im Landtag leitet, soll aktuell ebenfalls eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz eingeführt werden. Kürschner befürchtet, dass damit nicht nur Menschen mit rechtsextremer Gesinnung vom Richteramt ferngehalten werden könnten: Wenn wir für alle Bewerbungen im öffentlichen Dienst eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz einführen, steht zu befürchten, dass dies auch einfachen Aktivisten, zum Beispiel aus der Klimabewegung, auf dem Weg in den öffentlichen Dienst zur Last werden kann.“

Ob tatsächlich Klimaaktivisten bei einer Regelabfrage beim Verfassungsschutz durchfallen würden, lässt sich nicht überprüfen. Grundsätzlich werden vor allem Gruppen, deutlich seltener Einzelpersonen vom Verfassungsschutz beobachtet.

Listen, die keiner liest

Im Fall der ehrenamtlich tätigen Schöffen werden in allen Bundesländern Listen mit Namen der Bewerber öffentlich ausgelegt. Doch in der Realität dürften wenige Bürgerinnen und Bürger davon mitbekommen und die Möglichkeit zum Einspruch tatsächlich nutzen – insbesondere in großen Städten, wo sich Bewohner eines Stadtteils nicht zwangsläufig kennen. Der Wahlausschuss muss dann aus diesen Vorschlägen geeignete Kandidaten auswählen, aber hat dafür kaum mehr Informationen als die Namen, das Geschlecht, das Alter, den Wohnort und Beruf.

Die Vorauswahl von geeigneten Schöffen funktioniert offenbar nicht immer, wie Recherchen von CORRECTIV.Lokal zeigen. In der vergangenen Amtszeit gab es mindestens elf verfassungsfeindliche Schöffen, die erst nachträglich ihres Amtes enthoben wurden.

Richteranklage: Instrument gegen Verfassungsfeinde – oder gegen politische Gegner?

Ein weiteres Werkzeug gegen Verfassungsfeinde ist die Richteranklage, damit kann ein hauptamtlicher Richter des Amtes enthoben werden. 14 von 16 Bundesländern haben die Richteranklage gemäß ihren Landesverfassungen als Instrument zur Verfügung. In den meisten Bundesländern wird ein solches Verfahren vom Parlament eingeleitet, am Ende entscheidet immer das Bundesverfassungsgericht über die Anklage.

Kritiker befürchten, dass dieses Instrument politisch missbraucht werden könnte. „Ich denke, dass der berechtigte Einsatz gegen Rechtsextremisten im öffentlichen Dienst nicht dazu führen darf, dass die Rechtsposition der Beschäftigten deutlich geschwächt wird und dass Regierungen ermächtigt werden, unliebsame öffentliche Beschäftigte gegen willfährige neue Personen auszutauschen“, sagt Fachanwalt Baunack. Er verweist auf die aktuellen Entwicklungen in den USA, wo die Regierungen aktuell Posten im öffentlichen Dienst durch ihnen politisch nahestehende Personen besetzte. „Dieses Risiko sollte durch die Wiedereinführung des Beamtenverhältnisses auf Lebenszeit nach dem Nationalsozialismus verhindert werden.“

Disziplinarverfahren durch geschultes Personal

Baunack fordert eine Rückkehr zu einem professionalisierten Disziplinarverfahren im öffentlichen Dienst – wie es bis 2001 üblich war. Damals führten unabhängige, besonders geschulte Untersuchungsführer die Ermittlungen, getrennt von den betroffenen Dienststellen. Heute dagegen übernehmen Vorgesetzte ohne spezielle Schulung diese Aufgabe zusätzlich zu ihrem Tagesgeschäft, was häufig zu Verzögerungen, Interessenkonflikten und mangelnder Objektivität führt, so Baunack. Die Wiedereinführung unabhängiger Untersuchungsführer könne die Verfahren beschleunigen, rechtssicherer gestalten und das Vertrauen in den Disziplinarvollzug stärken, sagt der Fachanwalt.

Beispiele von Verfahren gegen Richter mit AfD-Nähe

In den vergangenen Jahren erlangten mehrere Verfahren gegen Richter mit AfD-Nähe größere mediale Aufmerksamkeit. In Dresden etwa verschärfte der Landtag 2023 das Disziplinarrecht, als der ehemalige AfD-Abgeordnete Jens Maier nach seinem Bundestagsmandat in den Richterdienst zurückkehren wollte.

Seitdem können dort auch länger zurückliegende Verstöße gegen das Mäßigungsgebot oder die Verfassungstreuepflicht geahndet werden, weil entsprechende Hinweise länger in der Personalakte bleiben dürfen. Außerdem müssen Vorgesetzte bei solchen Verfahren das Landesamt für Verfassungsschutz einbinden. In besonders wichtigen Fällen, etwa bei schwerer Verfassungsfeindlichkeit, kann das Justizministerium das Verfahren selbst übernehmen.

Richter Jens Maier in Dresden

Richter Bengt-Christian Fuchs in Gera

Richterin Gritt Kutscher in Meißen

Richter Gereon Bollmann in Schleswig-Holstein

Richterin Birgit Malsack-Winkemann in Berlin

AfD gibt Tipps an ihre Mitglieder

Die AfD selbst sah sich nach der Hochstufung als „gesichert rechtsextrem“ durch den Verfassungsschutz offensichtlich veranlasst, eine interne Handreichung für Beamte und AfD-Mitglieder im öffentlichen Dienst zu verschicken. Mitglieder sollten „persönliche Angriffe auf andere unterlassen“ und sich distanzieren, wenn sie Äußerungen für verfassungsfeindlich halten, heißt es in dem Dokument, das wir hier im Original veröffentlichen.

Wir brauchen Ihre Einwilligung

Dieser Inhalt wird von unbekannter Anbieter bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

unbekannter Anbieter immer akzeptieren

Besonders AfD-Mitgliedern im öffentlichen Dienst wird von der Partei geraten, „mit ihren Äußerungen im verfassungskonformen Bereich“ zu bleiben. Eine Mitgliedschaft allein sei jedoch kein Grund zur Sorge, heißt es in dem Dokument. Es wird auf das Bundesverwaltungsgerichtsurteil von 2024 zur Mitgliedschaft bei der Kleinstpartei „Der III. Weg“ verwiesen.

Dort machte das Gericht jedoch klar, dass im Rahmen eines Einstellungsverfahrens auch ohne Parteiverbot die Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen Partei wie „Der III. Weg“ negativ berücksichtigt werden kann.

Wörtlich heißt es im damaligen Urteil: „Das ,Parteienprivileg‘ verlangt nicht, jedes Parteimitglied bis zum Parteiverbot als verfassungstreu zu behandeln.“ Das Gericht stellt klar, dass die aktive Mitgliedschaft – etwa durch herausgehobene Funktionen – eine Betätigung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung darstellen kann, auch wenn die Partei formal nicht verboten ist.

Bundesländer wünschen sich eine einheitliche Regelung

Hamburg und Baden-Württemberg wünschen sich eine bundesweit einheitliche Regelung im Umgang mit Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Das Justizministerium Baden-Württemberg kündigt an, dass die Auswirkungen der Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz auf der Innenministerkonferenz Mitte Juni besprochen werden sollen.

„Die Frage, wie sich eine AfD-Mitgliedschaft auf Beamtinnen und Beamte auswirkt, sollte in einzelnen Ländern nicht unterschiedlich entschieden werden“, heißt es aus dem Justizministerium Baden-Württemberg.

„Hier ist ein Flickenteppich zu vermeiden.“

Transparenzhinweis: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, der Verfassungsschutz habe die Hochstufung der AfD zur „gesichert rechtsextremen” Partei ausgesetzt. Tatsächlich hat das Bundesamt lediglich zugesagt, diese Einstufung bis zum Abschluss des vorläufigen Rechtsschutzverfahrens nicht mehr öffentlich zu verwenden. Wir haben den Text entsprechend präzisiert. (04. Juni 2025).

https://correctiv.org/

2. Rechtsprechung zu Nazi-Beleidigungen und Vergleichen von Amtsträgern wie Richtern

Nazi-Vergleich

Nazi-Vergleiche sind Vergleiche von Ereignissen, Personen oder Institutionen mit denen der Zeit des Nationalsozialismus. Darunter fallen auch NS-Vergleiche, Hitlervergleiche, Reductio ad Hitlerum, Goebbels-Vergleiche oder Vergleiche mit anderen führenden Personen des NS-Staats.

https://de.wikipedia.org/wiki/Nazi-Vergleich

Wie aber das Beispiel des Freisler-Vergleichs zeigt, sind Nazi-Vergleiche nicht immer wegen Beleidigung (§ 185 StGB) strafbar.[6][7] Gegenüber dem Recht des Bürgers, Maßnahmen der öffentlichen Gewalt auch mit drastischen Worten zu kritisieren, müsse eine Beeinträchtigung der Ehre der Richter (sofern keine Schmähkritik vorliegt) gegenüber der Meinungsäußerungsfreiheit grundsätzlich dann zurücktreten, wenn der Vorwurf Teil einer umfassenderen Meinungsäußerung ist und der Durchsetzung legitimer prozessualer Rechte dient.[8]

[6] Carsten Krumm, In München für Richter zu akzeptieren: "Eigentlich sind Sie so wie Freisler - nur anders!", abgerufen am 23. Dezember 2021

[7] Tagesspiegel, Ein Nazivergleich kann zulässig sein, abgerufen am 23. Dezember 2021

[8] OLG München, Beschluss v. 31.05.2017 - OLG 13 Ss 81/17. In: gesetzebayern.de. 31. Mai 2017, abgerufen am 20. Mai 2021.

In München für Richter zu akzeptieren: "Eigentlich sind Sie so wie Freisler - nur anders!"

von Carsten Krumm, veröffentlicht am 30.06.2017

Die Rechtsprechung zu den Ehrdelikten führt immer einmal wieder zu Stirnrunzeln. Da gibt es echte Beleidigungs-Klassiker. Gerne etwa werden "Nazi-Vergleiche" als noch hinnehmbar angenommen. So etwa, wenn Volker Beck von den Grünen als "Obergauleiter der SA-Horden" bezeichnet wird. Soll schon o.k. sein. Aha. Und auch bei einem unsäglichen Freisler-Vergleich stellt das OLG München sinngemäß fest: "Ist schon o.k. so. Strafbar ist es nicht. Aber wir billigen das nicht." Immerhin.

I. Auf die Revision des Angeklagten werden die Urteile des Amtsgerichts München vom 2. Oktober 2015 und des Landgerichts München I vom 30. November 2016 aufgehoben.

II. Der Angeklagte wird freigesprochen.

III. Die Kosten des Verfahrens und die dem Angeklagten entstandenen notwendigen Auslagen hat die Staatskasse zu tragen.

Gründe:

Die zulässige Revision des Angeklagten hat mit der Sachrüge Erfolg (§ 349 Abs. 4 StPO) und führt zu seinem Freispruch (§ 354 Abs. 1 StPO).

1. Das Amtsgericht München hat den Angeklagten nach einem vorangegangenen Strafbefehlsverfahren am 2. Oktober 2015 wegen Beleidigung in drei tateinheitlichen Fällen zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 100 € verurteilt. Ein erstes die Berufungen des Angeklagten und der Staatsanwaltschaft verwerfendes Urteil des Landgerichts hat der Senat mit Beschluss vom 11. Juli 2016 aufgehoben und die Sache an eine andere Strafkammer zurückverwiesen. Mit Urteil vom 30. November 2016 hat das Landgericht München I erneut beide Berufungen verworfen.

Dem Schuldspruch im nunmehr angefochtenen Berufungsurteil lag zugrunde, dass der Angeklagte in einer in einem Beschwerdeverfahren beim Oberlandesgericht München erhobenen Anhörungsrüge vom 16. Februar 2015, in der er sich mit der Nichteinleitung eines Ermittlungsverfahrens hinsichtlich einer von ihm erhobenen Strafanzeige und der Verwerfung seines diesbezüglichen Klageerzwingungsantrages durch das Oberlandesgericht beschäftigt, unter Ziff. IX ausführte:

"Der Unterschied zwischen Ihnen und Roland Freisler liegt in Folgendem: Während Roland Freisler im Gerichtssaal schrie und tobte und überhaupt keinen Wert darauf legte, das von ihm begangene Unrecht in irgendeiner Weise zu verschleiern, gehen Sie den umgekehrten Weg: Sie haben sich ein Mäntelchen umgehängt, auf dem die Worte „Rechtsstaat" und „Legitimität" aufgenäht sind. Sie hüllen sich in einen Anschein von Pseudolegitimität, die Sie aber in Wahrheit in keiner Weise für sich beanspruchen können. Denn in Wahrheit begehen Sie - zumindest in diesem vorliegenden Justizskandal - genauso schlicht Unrecht, wie es auch Roland Freisler getan hat. So betrachtet ist das Unrecht, das Sie begehen noch viel perfider, noch viel abgründiger, noch viel hinterhältiger als das Unrecht, das ein Roland Freisler begangen hat: Bei Roland Freisler kommt das Unrecht sehr offen, sehr direkt, sehr unverblümt daher. Bei Ihnen hingegen kommt das Unrecht als unrechtmäßige Beanspruchung der Begriffe Rechtsstaatlichkeit und Demokratie daher: Sie berufen sich auf die Begriffe Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, handeln dem aber - zumindest in dem vorliegenden Justizskandal - zuwider.".

Das Landgericht hat ausgeführt, dass es sich bei den Äußerungen des Angeklagten unter Ziff. IX der Anhörungsrüge um beleidigende Werturteile handele, die den Tatbestand des § 185 StGB erfüllten (UA S. 131-133). Diese seien auch nicht nach § 193 StGB gerechtfertigt. Die gebotene Abwägung ergebe, dass hier die persönliche Ehre der Betroffenen die Meinungsfreiheit des Angeklagten überwiege, insbesondere weil es sich um eine grobe Beleidigung handele, der Senat für Ausfälligkeiten des Angeklagten keinen Anlass gegeben habe und der Angeklagte mit seiner Anhörungsrüge keine besonders gewichtigen Interessen der Allgemeinheit verfolgt habe (UA S. 134137).

Hiergegen wendet sich der Angeklagte mit seiner Revision, mit der er die Verletzung formellen und materiellen rechts beanstandet. Mit der Sachrüge wendet er sich insbesondere gegen die seiner Ansicht nach fehlerhafte Abwägung im Rahmen des § 193 StGB.

Die Generalstaatsanwaltschaft hält die Revision für offensichtlich unbegründet. Ins-besondere sei die Äußerung aus den zutreffenden Gründen der angefochtenen Entscheidung nicht mehr von der Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt.

II.

Während die Verfahrensrüge aus den von der Generalstaatsanwaltschaft in ihrer Antragsschrift vom 3. März 2017 mitgeteilten Gründen erfolglos bleibt, ist die erhobene Sachrüge begründet und führt zum Freispruch des Angeklagten. Die Revision rügt im Ergebnis zu Recht, dass das Berufungsgericht die Abwägung im Rahmen des § 193 StGB rechtsfehlerhaft vorgenommen hat.

1. Die Kammer hat allerdings zutreffend die streitgegenständlichen Äußerungen als Werturteile qualifiziert, die zwar nicht als Schmähkritik zu werten sind (vgl. dazu bereits Senatsbeschluss vom 11. Juli 2016 sowie Hilgendorf in Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch (LK-StGB), 12. Aufl., § 193 Rdn. 25 und BVerfG, Beschluss vom 28.07.2014, 1 BvR 482/13, zitiert nach juris, dort Rd. 11 (ebenfalls zur Kritik an richter-lichen Handlungen)), den Tatbestand des § 185 StGB aber grundsätzlich erfüllen, weil sie das Handeln der betroffenen Richter mit dem Vorgehen von Roland Freisler vergleichen (UA S. 130-133; vgl. zur Auslegung im Einzelnen LK-StGB-Hilgendorf aaO § 185 Rdn. 17 und 21 und zu einem vergleichbaren Sachverhalt Beschluss des OLG Frankfurt vom 20.03.2012, 2 Ss 329/11, zitiert nach juris, dort Rdn. 5).

2. Wie das Landgericht zunächst ebenfalls richtig ausführt, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob das Handeln des Angeklagten nach § 193 StGB gerechtfertigt ist. Diese Ausführungen des Tatrichters sind jedoch nicht frei von Rechtsfehlern und berücksich-tigen nicht alle maßgeblichen Kriterien. Im Einzelnen sind hierzu folgende Bemerkungen veranlasst:

a) In Fällen ehrenrühriger Werturteile wie vorliegend wird § 193 StGB letztlich von dem Grundrecht aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG konsumiert, an diesem ist die Meinungsäußerung im Ergebnis zu messen (vgl. LK-StGB-Hilgendorf aa0 § 193 Rdn. 4). Allerdings gewährleistet Art. 5 Abs. 2 GG auch das Grundrecht der freien Meinungsäußerung nur in den Schranken der allgemeinen Gesetze, zu denen auch die Strafgesetze gehören. Die Strafvorschrift des § 185 StGB muss somit im Licht der wertsetzenden Bedeutung dieses Grundrechts im freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat ausgelegt und so in ihrer das Grundrecht begrenzenden Wirkung selbst wieder eingeschränkt werden, sog. "Wechselwirkung (vgl. LK-StGB-Hilgendorf aa0 § 193 Rdn. 4f. m. w. N.; BayObLGSt 1994, 121,123; BayObLGSt 2004, 133, 137f.). Nach dem Prinzip der praktischen Konkordanz ist eine umfassende und einzelfallbezogene Güter- und Pflichtenabwägung vorzunehmen (LK-StGB-Hilgendorf aa0 § 193 Rdn. 6; Fischer, StGB, 64. Aufl., § 193 Rdn. 9, je m. w. N.). Diese Abwägung ist eine reine Rechtsfrage, so dass sie bei ausreichender Tatsachengrundlage auch vom Revisionsgericht vorzunehmen ist (vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 07.02.2014, 1 Ss 599/13, zitiert nach juris, Rdn. 21).

b) Bei Kritik an richterlichen Entscheidungen steht im Rahmen dieser Gesamtabwägung dem vom Bundesverfassungsgericht (vgl. etwa BVerfG, NJW 1995, 3303, 3304) be-tonten Recht des Bürgers, Maßnahmen der öffentlichen Gewalt auch mit drastischen Worten zu kritisieren, die Ehrverletzung der Richter gegenüber. Vor dem Hintergrund der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung muss diese Beeinträchtigung (sofern keine Schmähkritik vorliegt) gegenüber der Meinungsäußerungsfreiheit grundsätzlich dann zurücktreten, wenn der Vorwurf Teil einer umfassenderen Meinungsäußerung ist und der Durchsetzung legitimer prozessualer Rechte dient (vgl. BayObLGSt 2001, 92, 100). Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass ein Richter schon von Berufs wegen in der Lage und auch gehalten ist, überpointierte Kritik an seiner Arbeit beim „Kampf um das Recht" auszuhalten (BayObLGSt 2001, 92, 100; OLG Naumburg, StraFo 2012, 283f.).

b) Nach diesen Maßstäben ist das Handeln des Angeklagten auf der Grundlage der getroffenen Feststellungen nach § 193 StGB noch gerechtfertigt.

Der Angeklagte stellt im Rahmen seiner Ausführungen dar, wodurch sich das Verhalten Freislers von dem der Geschädigten unterscheidet, und führt aus, dass das durch die Geschädigten begangene Unrecht noch schwerwiegender sei als das von Freisler begangene Unrecht. Im Kern ist das „nur" der Vorwurf sehr großen Unrechts und willkürlichen, rechtsbeugenden richterlichen Handelns durch den 2. Strafsenat. Der Vorwurf ferner nicht gegen die Richter als Personen, sondern gegen den gesamten Senat als Entscheidungsträger gerichtet (vgl. UA S. 134/135; zur Bedeutung dieses Umstandes s. BVerfG, Beschluss vom 05.03.1992, 1 BvR 1770/91, zitiert nach juris, dort Rdn. 25 und OLG Frankfurt vom 20.03.2012 aaO Rdn. 6).

Die Äußerungen des Angeklagten erfolgten im Rahmen eines noch nicht abgeschlossenen gerichtlichen Verfahrens, also im „Kampf ums Recht" (vgl. zur Maßgeblichkeit dieses Gesichtspunktes BVerfG, Beschlüsse vom 29.02.2012, zitiert nach juris, dort Rdn. 15f., und vom 28.07.2014 aaO, dort Rdn. 13, je m. w. N.). Sie erfolgten ausschließlich schriftlich im Rahmen des Verfahrens, ohne dass sie anderen, nicht am Verfahren beteiligten Personen zur Kenntnis gelangen konnten (vgl. hierzu BVerfG vom 29.02.2012 aaO Rdn. 15 und 17). Auch starke und eindringliche Ausdrücke im Rahmen der Kritik an behördlichen und gerichtlichen Entscheidungen stehen grundsätzlich unter dem Schutz des Art. 5 Abs. 1 GG (vgl. BVerfG vom 29.02.2012 aaO Rd. 16 und vom 28.07.2014 aaO Rdn. 13, je m. w. N.; Urteil des KG vom 11.01.2010, 1 Ss 470/09, zitiert nach juris, Rdn. 35), ohne dass es darauf ankäme, ob der Angeklagte auch anders hätte formulieren können (BVerfG vom 29.02.2012 aaO Rdn. 16). Der durch die Gleichstellung mit Roland Freister erfolgte Vergleich mit NS-Unrecht führt für sich allein genommen ebenfalls nicht zu einer Strafbarkeit (vgl. die den Entscheidungen des BVerfG vom 05.03.1992 und des OLG Frankfurt vom 20.03.2012, je aaO, zugrundeliegenden Sachverhalte). Kein entscheidender Gesichtspunkt bei der Abwägung ist es ferner (entgegen der Ansicht des Landgerichts, vgl. UA S. 135), dass der Senat „keinerlei Anlass" für die Äußerungen gegeben hat. Zwar mag es für die Wahrung berechtigter Interessen sprechen, wenn das Handeln der Behörde oder des Gerichtes (sogar) rechtswidrig war. Im Übrigen aber ist es für ein Eingreifen von § 193 StGB nicht entscheidend, ob die mit der fraglichen Äußerung kritisierte Entscheidung der Behörden oder Gerichte rechtmäßig war (vgl. zu vergleichbaren Fällen BVerfG vom 05.03.1992 aaO Rdn. 27 und OLG Frankfurt vom 20.03.2012 aaO Rdn. 6f.).

Rechtsfehlerhaft war es schließlich, das Fehlen spontaner Erregung bei dem Angeklagten (vgl. UA S. 135) zu seinen Lasten in die Abwägung einzustellen (vgl. OLG Celle Urteil vom 27. März 2015 Az. 31 Ss 9/15 Zitiert über jurisß Rdn. 41); im Gegen-teil ist zu berücksichtigen, dass der Angeklagte nicht nur als Rechtsanwalt, sondern auch als mittelbar persönlich Betroffener handelte, da er u. a. seine Tochter im Verfahren vertrat (vgl. zur Bedeutung dieses Umstandes BayObLGSt 2001, 92ff.).

Es erscheint insgesamt hinnehmbar, den Ehrenschutz in Fällen wie dem vorliegenden im Rahmen der Abwägung zurücktreten zu lassen, weil Richter im Spannungsfeld zwischen der Wahrnehmung eines öffentlichen Amtes einerseits und ihrer privaten Berührtheit andererseits bedenken müssen, dass ihre Entscheidungen für die Betroffenen häufig einschneidend sind und daher zu Reaktionen führen können, die sich trotz gegenteiliger Formulierung letzten Endes gar nicht gegen ihre Person oder Ehre, sondern vielmehr gegen die getroffene Entscheidung selbst und die Rechtslage als solche richten (vgl. KG vom 11.01.2010 aaO Rdn. 41).

Da auszuschließen ist, dass eine erneute Hauptverhandlung weitere oder neue Feststellungen zu erbringen vermag, die eine Aufrechterhaltung der Verurteilung wegen Beleidigung begründen könnten, ist das angefochtene Urteil insoweit aufzuheben und der Angeklagte freizusprechen (§ 353 Abs. 1, § 354 Abs. 1 StPO).

Der Senat bemerkt allerdings ausdrücklich, dass die Entscheidung nicht als Billigung der Äußerung und der Vorgehensweise des Angeklagten missverstanden werden darf. Die Auseinandersetzung mit tatsächlich oder vermeintlich falschen Entscheidungen oder Vorgehensweisen von Behörden hat grundsätzlich allein mit den Mitteln zu erfolgen, die die jeweiligen Verfahrensordnungen zur Verfügung stellen, ohne dass Anlass und Raum für verletzende und kränkende, die gebotene sachliche Atmosphäre lediglich vergiftenden Angriffe auf die handelnden Personen bliebe. Strafbar ist das Verhalten des Angeklagten nach Maßgabe der verfassungsrechtlichen Grundsätze allerdings noch nicht.

OLG München, Beschluss vom 31.05.2017 - OLG 13 Ss 81/17 = BeckRS 2017, 112292

https://community.beck.de/

Siehe auch:

- Internationale und innerstaatliche Nazi-Beleidigungen und -Vergleiche in aktuellen NS-Verfahren beim Amtsgericht Mosbach >>>

- Beleidigungen von Politiker*innen, von Amtsträgern wie Richter*innen und Staatsanwälten/Staatsanwältinnen, von Staatsoberhäuptern und Staatsorganen >>>

- Internationale und innerstaatliche Nazi-Beleidigungen und Nazi-Vergleiche in der politischen und juristischen Auseinandersetzung >>>

OLG München, Beschluss v. 31.05.2017 – OLG 13 Ss 81/17

Titel:

Beleidigung und Meinungsfreiheit

Normenketten:

StGB § 185, § 193

GG Art. 5 Abs. 1 S. 1, Abs. 2

Leitsätze:

1. Gegenüber dem Recht des Bürgers, Maßnahmen der öffentlichen Gewalt auch mit drastischen Worten zu kritisieren, muss eine Beeinträchtigung der Ehre der Richter (sofern keine Schmähkritik vorliegt) gegenüber der Meinungsäußerungsfreiheit grundsätzlich dann zurücktreten, wenn der Vorwurf Teil einer umfassenderen Meinungsäußerung ist und der Durchsetzung legitimer prozessualer Rechte dient. (Rn. 11) (redaktioneller Leitsatz)

2. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass ein Richter schon von Berufs wegen in der Lage und auch gehalten ist, überpointierte Kritik an seiner Arbeit beim „Kampf um das Recht“ auszuhalten. Richter müssen im Spannungsfeld zwischen der Wahrnehmung eines öffentlichen Amtes einerseits und ihrer privaten Berührtheit andererseits bedenken, dass ihre Entscheidungen für die Betroffenen häufig einschneidend sind und daher zu Reaktionen führen können, die sich trotz gegenteiliger Formulierung letzten Endes gar nicht gegen ihre Person oder Ehre, sondern vielmehr gegen die getroffene Entscheidung selbst und die Rechtslage als solche richten. (Rn. 11 und 14) (redaktioneller Leitsatz)

3. Auch starke und eindringliche Ausdrücke im Rahmen der Kritik an behördlichen und gerichtlichen Entscheidungen stehen grundsätzlich unter dem Schutz des Art. 5 Abs. 1 GG, ohne dass es darauf ankäme, ob der Angeklagte auch anders hätte formulieren können. (Rn. 14) (redaktioneller Leitsatz)

4. Rechtsfehlerhaft ist es, das Fehlen spontaner Erregung bei dem Angeklagten zu seinen Lasten in die Abwägung einzustellen. (Rn. 14) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagworte:

Schmähkritik, Meinungsfreiheit, Beleidigung, Richter

Fundstellen:

AnwBl 2017, 783

BRAK-Mitt 2017, 239

DVBl 2017, 979

LSK 2017, 112292

StV 2018, 163

Tenor

I. Auf die Revision des Angeklagten werden die Urteile des Amtsgerichts München vom 2. Oktober 2015 und des Landgerichts München I vom 30. November 2016 aufgehoben.

II. Der Angeklagte wird freigesprochen.

III. Die Kosten des Verfahrens und die dem Angeklagten entstandenen notwendigen Auslagen hat die Staatskasse zu tragen.

Gründe

1

Die zulässige Revision des Angeklagten hat mit der Sachrüge Erfolg (§ 349 Abs. 4 StPO) und führt zu seinem Freispruch (§ 354 Abs. 1 StPO).

I.

2

1. Das Amtsgericht München hat den Angeklagten nach einem vorangegangenen Strafbefehlsverfahren am 2. Oktober 2015 wegen Beleidigung in drei tateinheitlichen Fällen zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 100 € verurteilt. Ein erstes die Berufungen des Angeklagten und der Staatsanwaltschaft verwerfendes Urteil des Landgerichts hat der Senat mit Beschluss vom 11. Juli 2016 aufgehoben und die Sache an eine andere Strafkammer zurückverwiesen. Mit Urteil vom 30. November 2016 hat das Landgericht München I erneut beide Berufungen verworfen.

3

Dem Schuldspruch im nunmehr angefochtenen Berufungsurteil lag zugrunde, dass der Angeklagte in einer in einem Beschwerdeverfahren beim Oberlandesgericht München erhobenen Anhörungsrüge vom 16. Februar 2015, in der er sich mit der Nichteinleitung eines Ermittlungsverfahrens hinsichtlich einer von ihm erhobenen Strafanzeige und der Verwerfung seines diesbezüglichen Klageerzwingungsantrages durch das Oberlandesgericht beschäftigt, unter Ziff. IX ausführte:

„Der Unterschied zwischen Ihnen und Roland F. liegt in Folgendem: Während Roland F. im Gerichtssaal schrie und tobte und überhaupt keinen Wert darauf legte, das von ihm begangene Unrecht in irgendeiner Weise zu verschleiern, gehen Sie den umgekehrten Weg: Sie haben sich ein Mäntelchen umgehängt, auf dem die Worte „Rechtsstaat“ und „Legitimität“ aufgenäht sind. Sie hüllen sich in einen Anschein von Pseudolegitimität, die Sie aber in Wahrheit in keiner Weise für sich beanspruchen können. Denn in Wahrheit begehen Sie - zumindest in diesem vorliegenden Justizskandal - genauso schlicht Unrecht, wie es auch Roland F. getan hat. So betrachtet ist das Unrecht, das Sie begehen noch viel perfider, noch viel abgründiger, noch viel hinterhältiger als das Unrecht, das ein Roland F. begangen hat: Bei Roland F. kommt das Unrecht sehr offen, sehr direkt, sehr unverblümt daher. Bei Ihnen hingegen kommt das Unrecht als unrechtmäßige Beanspruchung der Begriffe Rechtsstaatlichkeit und Demokratie daher: Sie berufen sich auf die Begriffe Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, handeln dem aber - zumindest in dem vorliegenden Justizskandal - zuwider.".

4

Das Landgericht hat ausgeführt, dass es sich bei den Äußerungen des Angeklagten unter Ziff. IX der Anhörungsrüge um beleidigende Werturteile handele, die den Tatbestand des § 185 StGB erfüllten (UA S. 131-133). Diese seien auch nicht nach § 193 StGB gerechtfertigt. Die gebotene Abwägung ergebe, dass hier die persönliche Ehre der Betroffenen die Meinungsfreiheit des Angeklagten überwiege, insbesondere weil es sich um eine grobe Beleidigung handele, der Senat für Ausfälligkeiten des Angeklagten keinen Anlass gegeben habe und der Angeklagte mit seiner Anhörungsrüge keine besonders gewichtigen Interessen der Allgemeinheit verfolgt habe (UA S. 134137).

5

Hiergegen wendet sich der Angeklagte mit seiner Revision, mit der er die Verletzung formellen und materiellen Rechts beanstandet. Mit der Sachrüge wendet er sich ins besondere gegen die seiner Ansicht nach fehlerhafte Abwägung im Rahmen des § 193 StGB.

6

Die Generalstaatsanwaltschaft hält die Revision für offensichtlich unbegründet. Insbesondere sei die Äußerung aus den zutreffenden Gründen der angefochtenen Entscheidung nicht mehr von der Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt.

II.

7

Während die Verfahrensrüge aus den von der General Staatsanwaltschaft in ihrer Antragsschrift vom 3. März 2017 mitgeteilten Gründen erfolglos bleibt, ist die erhobene Sachrüge begründet und führt zum Freispruch des Angeklagten. Die Revision rügt im Ergebnis zu Recht, dass das Berufungsgericht die Abwägung im Rahmen des § 193 StGB rechtsfehlerhaft vorgenommen hat.

8

1. Die Kammer hat allerdings zutreffend die streitgegenständlichen Äußerungen als Werturteile qualifiziert, die zwar nicht als Schmähkritik zu werten sind (vgl. dazu bereits Senatsbeschluss vom 11. Juli 2016 sowie Hilgendorf in Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch (LK-StGB), 12. Aufl., § 193 Rdn. 25 und BVerfG, Beschluss vom 28.07.2014, 1 BvR 482/13, zitiert nach juris, dort Rd. 11 (ebenfalls zur Kritik an richterlichen Handlungen)), den Tatbestand des § 185 StGB aber grundsätzlich erfüllen, weil sie das Handeln der betroffenen Richter mit dem Vorgehen von Roland F. vergleichen (UA S. 130-133; vgl. zur Auslegung im Einzelnen LK-StGB-Hilgendorf aaO § 185 Rdn. 17 und 21 und zu einem vergleichbaren Sachverhalt Beschluss des OLG Frankfurt vom 20.03.2012, 2 Ss 329/11, zitiert nach juris, dort Rdn. 5).

9

2. Wie das Landgericht zunächst ebenfalls richtig ausführt, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob das Handeln des Angeklagten nach § 193 StGB gerechtfertigt ist. Diese Ausführungen des Tatrichters sind jedoch nicht frei von Rechtsfehlern und berücksichtigen nicht alle maßgeblichen Kriterien. Im Einzelnen sind hierzu folgende Bemerkungen veranlasst:

10

1. a) In Fällen ehrenrühriger Werturteile wie vorliegend wird § 193 StGB letztlich von dem Grundrecht aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG konsumiert, an diesem ist die Meinungsäußerung im Ergebnis zu messen (vgl. LK-StGB-Hilgendorf aaO § 193 Rdn. 4). Allerdings gewährleistet Art. 5 Abs. 2 GG auch das Grundrecht der freien Meinungsäußerung nur in den Schranken der allgemeinen Gesetze, zu denen auch die Strafgesetze gehören. Die Strafvorschrift des § 185 StGB muss somit im Licht der wertsetzenden Bedeutung dieses Grundrechts im freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat ausgelegt und so in ihrer das Grundrecht begrenzenden Wirkung selbst wieder eingeschränkt werden, sog. „Wechselwirkung“ (vgl. LK-StGB-Hilgendorf aaO § 193 Rdn. 4f. m. w. N.; BayObLGSt 1994, 121,123; BayObLGSt 2004, 133, 137f.). Nach dem Prinzip der praktischen Konkordanz ist eine umfassende und einzelfallbezogene Güter- und Pflichtenabwägung vorzunehmen (LK-StGB-Hilgendorf aaO § 193 Rdn. 6; Fischer, StGB, 64. Aufl., § 193 Rdn. 9, je m. w. N.). Diese Abwägung ist eine reine Rechtsfrage, so dass sie bei ausreichender Tatsachengrundlage auch vom Revisionsgericht vorzunehmen ist (vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 07.02.2014, 1 Ss 599/13, zitiert nach juris, Rdn. 21).

11

b) Bei Kritik an richterlichen Entscheidungen steht im Rahmen dieser Gesamtabwägung dem vom Bundesverfassungsgericht (vgl. etwa BVerfG, NJW 1995, 3303, 3304) betonten Recht des Bürgers, Maßnahmen der öffentlichen Gewalt auch mit drastischen Worten zu kritisieren, die Ehrverletzung der Richter gegenüber. Vor dem Hintergrund der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung muss diese Beeinträchtigung (sofern keine Schmähkritik vorliegt) gegenüber der Meinungsäußerungsfreiheit grundsätzlich dann zurücktreten, wenn der Vorwurf Teil einer umfassenderen Meinungsäußerung ist und der Durchsetzung legitimer prozessualer Rechte dient (vgl. BayObLGSt 2001, 92, 100). Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass ein Richter schon von Berufs wegen in der Lage und auch gehalten ist, überpointierte Kritik an seiner Arbeit beim „Kampf um das Recht“ auszuhalten (BayObLGSt 2001, 92, 100; OLG Naumburg, StraFo 2012, 283f.).

12

b) Nach diesen Maßstäben ist das Handeln des Angeklagten auf der Grundlage der getroffenen Feststellungen nach § 193 StGB noch gerechtfertigt.

13

Der Angeklagte stellt im Rahmen seiner Ausführungen dar, wodurch sich das Verhalten F. von dem der Geschädigten unterscheidet, und führt aus, dass das durch die Geschädigten begangene Unrecht noch schwerwiegender sei als das von F. begangene Unrecht. Im Kern ist das „nur“ der Vorwurf sehr großen Unrechts und willkürlichen, rechtsbeugenden richterlichen Handelns durch den 2. Strafsenat. Der Vorwurf ferner nicht gegen die Richter als Personen, sondern gegen den gesamten Senat als Entscheidungsträger gerichtet (vgl. UA S. 134/135; zur Bedeutung dieses Umstandes s. BVerfG, Beschluss vom 05.03.1992, 1 BvR 1770/91, zitiert nach juris, dort Rdn. 25 und OLG Frankfurt vom 20.03.2012 aaO Rdn. 6).

14

Die Äußerungen des Angeklagten erfolgten im Rahmen eines noch nicht abgeschlossenen gerichtlichen Verfahrens, also im „Kampf ums Recht“ (vgl. zur Maßgeblichkeit dieses Gesichtspunktes BVerfG, Beschlüsse vom 29.02.2012, zitiert nach juris, dort Rdn. 15f., und vom 28.07.2014 aaO, dort Rdn. 13, je m. w. N.). Sie erfolgten ausschließlich schriftlich im Rahmen des Verfahrens, ohne dass sie anderen, nicht am Verfahren beteiligten Personen zur Kenntnis gelangen konnten (vgl. hierzu BVerfG vom 29.02.2012 aaO Rdn. 15 und 17). Auch starke und eindringliche Ausdrücke im Rahmen der Kritik an behördlichen und gerichtlichen Entscheidungen stehen grundsätzlich unter dem Schutz des Art. 5 Abs. 1 GG (vgl. BVerfG vom 29.02.2012 aaO Rd. 16 und vom 28.07.2014 aaO Rdn. 13, je m. w. N.; Urteil des KG vom 11.01.2010, 1 Ss 470/09, zitiert nach juris, Rdn. 35), ohne dass es darauf ankäme, ob der Angeklagte auch anders hätte formulieren können (BVerfG vom 29.02.2012 aaO Rdn. 16). Der durch die Gleichstellung mit Roland F. erfolgte Vergleich mit NS-Unrecht führt für sich allein genommen ebenfalls nicht zu einer Strafbarkeit (vgl. die den Entscheidungen des BVerfG vom 05.03.1992 und des OLG Frankfurt vom 20.03.2012, je aaO, zugrundeliegenden Sachverhalte). Kein entscheidender Gesichtspunkt bei der Abwägung ist es ferner (entgegen der Ansicht des Landgerichts, vgl. UA S. 135), dass der Senat „keinerlei Anlass“ für die Äußerungen gegeben hat. Zwar mag es für die Wahrung berechtigter Interessen sprechen, wenn das Handeln der Behörde oder des Gerichtes (sogar) rechtswidrig war. Im Übrigen aber ist es für ein Eingreifen von § 193 StGB nicht entscheidend, ob die mit der fraglichen Äußerung kritisierte Entscheidung der Behörden oder Gerichte rechtmäßig war (vgl. zu vergleichbaren Fällen BVerfG vom 05.03.1992 aaO Rdn. 27 und OLG Frankfurt vom 20.03.2012 aaO Rdn. 6f.). Rechtsfehlerhaft war es schließlich, das Fehlen spontaner Erregung bei dem Ange klagten (vgl. UA S. 135) zu seinen Lasten in die Abwägung einzustellen (vgl. OLG Celle Urteil vom 27. März 2015 Az. 31 Ss 9/15 Zitiert über jurisß Rdn. 41); im Gegenteil ist zu berücksichtigen, dass der Angeklagte nicht nur als Rechtsanwalt, sondern auch als mittelbar persönlich Betroffener handelte, da er u. a. seine Tochter im Verfahren vertrat (vgl. zur Bedeutung dieses Umstandes BayObLGSt 2001, 92ff.). Es erscheint insgesamt hinnehmbar, den Ehrenschutz in Fällen wie dem vorliegenden im Rahmen der Abwägung zurücktreten zu lassen, weil Richter im Spannungsfeld zwischen der Wahrnehmung eines öffentlichen Amtes einerseits und ihrer privaten Berührtheit andererseits bedenken müssen, dass ihre Entscheidungen für die Betroffenen häufig einschneidend sind und daher zu Reaktionen führen können, die sich trotz gegenteiliger Formulierung letzten Endes gar nicht gegen ihre Person oder Ehre, sondern vielmehr gegen die getroffene Entscheidung selbst und die Rechtslage als solche richten (vgl. KG vom 11.01.2010 aaO Rdn. 41).

III.

15

Da auszuschließen ist, dass eine erneute Hauptverhandlung weitere oder neue Feststellungen zu erbringen vermag, die eine Aufrechterhaltung der Verurteilung wegen Beleidigung begründen könnten, ist das angefochtene Urteil insoweit aufzuheben und der Angeklagte freizusprechen (§ 353 Abs. 1, § 354 Abs. 1 StPO). Der Senat bemerkt allerdings ausdrücklich, dass die Entscheidung nicht als Billigung der Äußerung und der Vorgehensweise des Angeklagten missverstanden werden darf. Die Auseinandersetzung mit tatsächlich oder vermeintlich falschen Entscheidungen oder Vorgehensweisen von Behörden hat grundsätzlich allein mit den Mitteln zu erfolgen, die die jeweiligen Verfahrensordnungen zur Verfügung stellen, ohne dass Anlass und Raum für verletzende und kränkende, die gebotene sachliche Atmosphäre lediglich vergiftenden Angriffe auf die handelnden Personen bliebe. Strafbar ist das Verhalten des Angeklagten nach Maßgabe der verfassungsrechtlichen Grundsätze allerdings noch nicht.

16

Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 465 Abs. 1 Satz 1, § 467 Abs. 1, § 473 Abs. 3 StPO.

Siehe auch:

- Internationale und innerstaatliche Nazi-Beleidigungen und -Vergleiche in aktuellen NS-Verfahren beim Amtsgericht Mosbach >>>

- Beleidigungen von Politiker*innen, von Amtsträgern wie Richter*innen und Staatsanwälten/Staatsanwältinnen, von Staatsoberhäuptern und Staatsorganen >>>

- Internationale und innerstaatliche Nazi-Beleidigungen und Nazi-Vergleiche in der politischen und juristischen Auseinandersetzung >>>

Beschluss bezüglich Kritik an Amtsrichtern

In einem Beschluss aus dem Jahr 2014 gaben die Verfassungsrichter einem Beschwerdeführer Recht, welcher eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen das seinen Worten nach „schäbige, rechtswidrige und eines Richters unwürdige Verhalten der Richterin“ gestellt hatte und darin über die Richterin weiter ausführte, „sie müsse effizient bestraft werden um zu verhindern, dass diese Richterin nicht auf eine schiefe Bahn gerät“. Dieser Beschwerdeführer war vorinstanzlich wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Laut der Verfassungsrichter jedoch gehe es in der Äußerung, es müsse verhindert werden, dass die Richterin auf eine schiefe Bahn gerate, nicht allein um eine Verunglimpfung der Betroffenen, sondern auch um eine Auseinandersetzung, die einen sachlichen Hintergrund hat. Denn der Beschwerdeführer habe sich auf das von ihm in der Dienstaufsichtsbeschwerde kritisierte Verhalten bezogen und eine Überprüfung dieses Verhaltens durch eine übergeordnete Stelle bezweckt. Somit handele es sich zwar um polemische und überspitzte Kritik, welche aber eine sachliche Auseinandersetzung zur Grundlage habe. Bezüglich der weiteren Äußerungen habe das Landgericht seine Einordnung als Schmähkritik überhaupt nicht begründet, so die Verfassungsrichter.[8]

https://de.wikipedia.org/wiki/Schm%C3%A4hkritik

[8] Bundesverfassungsgericht - Presse - Auch überspitzte Äußerungen fallen nur in engen Grenzen als Schmähkritik aus dem Schutzbereich der Meinungsfreiheit. Abgerufen am 12. September 2017.

Siehe auch:

- Internationale und innerstaatliche Nazi-Beleidigungen und -Vergleiche in aktuellen NS-Verfahren beim Amtsgericht Mosbach >>>

- Beleidigungen von Politiker*innen, von Amtsträgern wie Richter*innen und Staatsanwälten/Staatsanwältinnen, von Staatsoberhäuptern und Staatsorganen >>>

- Internationale und innerstaatliche Nazi-Beleidigungen und Nazi-Vergleiche in der politischen und juristischen Auseinandersetzung >>>

3. Nazi-Benennungen, -Beleidigungen und Vergleiche in Kontext von Nazi-Jäger-Aktivitäten und von subjektiven Wahrnehmungen von Unrecht bzw. von Willkür beim Kampf ums Recht

4. Februar 1983 - Klaus Barbie wird nach Frankreich abgeschoben

Stichtag

"Er war ein Sadist", sagt der französische Widerstandskämpfer Mario Blardone über den ehemaligen Gestapo-Chef von Lyon, Klaus Barbie. "Ich habe miterlebt, wie er eine Frau verhörte und folterte." Sie habe sich völlig nackt ausziehen müssen. "Barbie trieb seinen Hund an, die Frau zu besteigen und amüsierte sich königlich dabei." Auch Lise Lesérve, die ebenfalls Mitglied der Résistance war, erinnert sich an Barbies Brutalität: "Er drehte die Köpfe der am Boden liegenden Gefangenen um - Männer wie Frauen - und zertrat sie mit dem Stiefel, wenn er glaubte, es handele sich um Juden."

Barbie stammt aus gutem Hause. Er wird am 25. Oktober 1913 als Sohn eines Lehrers geboren. Kurz nach dem Abitur lernt er 1935 Heinrich Himmler kennen. Der SS-Reichsführer macht Barbie zu einem Referenten des sogenannten Sicherheitsdienstes (SD) der SS - zunächst in Berlin, dann in Düsseldorf und Dortmund. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs wird Barbie dem SD in Amsterdam zugewiesen, wo er gegen jüdische Bürger und "Feinde des Reiches" vorgeht. 1942 schickt Himmler den 29-Jährigen nach Frankreich, wo er bald als "Schlächter von Lyon" bekannt wird. Neben der Deportation von mindestens 1.000 Juden ist Barbie auch für die Ermordung und Misshandlung von über 4.300 Widerstandskämpfern verantwortlich. Barbies bekanntestes Opfer ist Jean Moulin, Chef der Résistance. Der spätere SS-Hauptsturmführer quält den Gefangenen persönlich zwei Tage lang zu Tode.

Von den Amerikanern geschützt

Als die Alliierten im August 1944 Paris befreien, setzt sich Barbie nach Deutschland ab, wo er erneut beim SD-Abschnitt Dortmund eingesetzt wird. Nach Kriegsende internieren die Amerikaner Barbie, überstellen ihn aber nicht an Frankreich, wo er gesucht wird. Stattdessen erhält der deutsche Fachmann für Kommunistenbekämpfung einen Job beim US-Geheimdienst. Sechs Jahre nach Kriegsende sind die Franzosen Barbie allerdings auf der Spur. Doch die Amerikaner schützen ihn, sagt der ehemalige US-Geheimdienstagent Eugéne Kolb: "Wir wollten Barbie den Franzosen nicht ausliefern, nachdem er für uns geheimdienstlich aktiv geworden ist." Die Amerikaner helfen Barbie bei der Flucht. Er geht nach Bolivien, baut dort die Politische Polizei mit auf und wird Präsidentenberater. Barbie nennt sich nun Klaus Altmann.

1971 wendet sich das Blatt. Die Journalistin Beate Klarsfeld und ihr Mann, der französische Anwalt Serge Klarsfeld, haben sich ein Nachkriegsfoto von Barbie beschafft. "Dieses Foto wurde dann zufällig in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht und kam so zu einem Deutschen, der in Peru lebte, der auf diesem Foto einen bolivianischen Geschäftsmann wiedererkannte, der unter dem Namen Altmann in Lima lebte", erinnert sich Beate Klarsfeld später. Französische Auslieferungsgesuche scheitern jedoch. Die Militärs in Bolivien schützen ihren Berater. Erst als elf Jahre später in der Hauptstadt La Paz eine demokratische Regierung an die Macht kommt, wird Barbie am 4. Februar 1983 nach Frankreich abgeschoben.

Zu lebenslanger Haft verurteilt

Auf Anweisung des französischen Justizministers Robert Badinter wird Barbie ins Lyoner Militärgefängnis "Fort Montluc" überführt - dorthin, wo Jean Moulin und andere Widerstandskämpfer gefoltert und ermordet worden sind. Der einstige SD-Chef ist in Frankreich bereits in Abwesenheit drei Mal - 1947, 1952 und 1954 - zum Tode verurteilt worden, doch diese Urteile gelten mittlerweile als verjährt. Zudem ist die Todesstrafe in Frankreich 1981 abgeschafft worden. Deswegen kommt es 1987 in Lyon zu einem neuen Prozess. Das Gericht verurteilt Barbie zu lebenslanger Haft wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Doch Barbie zeigt bis zum Schluss keine Reue: "Ich bin kein Mörder. Ich habe nie gefoltert." Vier Jahre verbringt Barbie noch in Haft, dann stirbt er am 25. September 1991 im Alter von 77 Jahren im Gefängniskrankenhaus von Lyon an Leukämie.

Stand: 04.02.2013

https://www1.wdr.de/stichtag/

3.1 Die berühmteste Ohrfeige der Geschichte: Nazi-Jägerin Beate Klarsfeld ohrfeigt den von ihr öffentlich als Nazi bezeichneten Deutschen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger

Kämpferische Deutsch-Französin

Beate Klarsfeld, die Nazi-Jägerin

Mittwoch, 13. Februar 2019

Beate Klarsfeld ist bekannt als die Frau, die Kanzler Kurt Georg Kiesinger eine Ohrfeige gab und ohne Nachlassen nach NS-Tätern in der bundesrepublikanischen Politik wühlte. Nun wird sie 80 Jahre alt.

https://www.n-tv.de/mediathek/bilderserien/politik/Beate-Klarsfeld-die-Nazi-Jaegerin-article20855074.html

Beate Klarsfeld: Eine Ohrfeige schreibt Geschichte

GRAPHIC NOVEL

Jahrzehnte haben Beate und Serge Klarsfeld Nazi-Verbrecher gejagt. Bekannt wurden sie durch das Ohrfeigen des damaligen Bundeskanzlers Kiesinger. Eine Graphic Novel erzählt vom Kampf gegen das Vergessen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die junge Frau mit radikalen Gedanken im Kopf unterwegs ist. Beate Klarsfeld, mit modischem Pullover, Kurzhaarschnitt und fest entschlossenem Blick, sitzt am frühen Morgen des 7. November 1968 neben einem Freund im Auto. Sie sind auf dem Weg zur Berliner Kongresshalle.

"Ich habe nur noch diesen Vormittag", denkt sie in ihrer Comic-Sprechblase. "Das ist meine letzte Gelegenheit! In wenigen Stunden wird die Sitzung des CDU-Parteitags beendet. Danach ist es zu spät..." Wenig später hat sie es geschafft: Mit einer Pressekarte kommt sie an allen Polizeikontrollen und Absperrungen vorbei und betritt erwartungsvoll den mit Delegierten vollbesetzten Saal.

Die junge Deutsche, die seit 1960 in Paris lebt, nimmt das Präsidium vorne auf dem Podium ins Visier. In der Mitte thront der deutsche Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger. "Gar nicht leicht, näher ranzukommen. Egal ich versuch's", denkt sie in der Comiczeichnung.

Klatsche für den Kanzler: Ein Moment von historischer Tragweite

Klarsfeld verschafft sich - charmant die Security-Männer umgarnend - Zutritt zu dem Sicherheitsareal rund um das Präsidium. Einen kurzen Moment ist sie unbeobachtet, geht schnellen Schrittes die Reihen der Politiker entlang, bis sie Kiesingers Platz erreicht hat. Blitzschnell wendet sie sich dem prominenten CDU-Politiker zu, knallt ihm eine Ohrfeige ins Gesicht und schreit laut: "Nazi, Nazi!" Kameraleute und Fotografen aus aller Welt halten diesen Moment für immer fest, er wird Geschichte schreiben - nicht nur in Westdeutschland.

Die neu erschienene Graphic Novel "Beate & Serge Klarsfeld. Die Nazi-Jäger" (Carlsen-Verlag) von Pascal Bresson und Sylvain Dorange erzählt in starken filmischen Bildsequenzen die ganze Geschichte - und auch die Liebesgeschichte einer Protestantin aus Deutschland mit einem französischen Juden, die damit ein sehr persönliches Kapitel deutsch-französischer Freundschaft schreiben.

1968 haben ehemalige NSDAP-Mitglieder hohe Regierungsämter

Die Sicherheitsbeamten in der Berliner Kongresshalle haben leichtes Spiel: Die zarte junge Frau wird schnell überwältigt, abgeführt und wenig später schon auf der Wache von Polizeibeamten verhört. "Ich bin Beate Klarsfeld und mit Serge Klarsfeld verheiratet", gibt sie zu Protokoll. "Und ich bin empört über die Ungerechtigkeit, dass alte Nazis in Deutschland ungestraft davon kommen."

Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger ist nicht der erste Nazi, der in der Bundesrepublik ein hohes Regierungsamt bekleidet. Adenauers Kanzleramts-Chef war Hans Globke, parteitreuer Verwaltungs-Jurist und Mitverfasser der berüchtigten Nürnberger Rassegesetze des NS-Regimes.

Kiesinger war hochrangiges Mitglied der NSDAP, Hitler stets treu zu Diensten und zuletzt Abteilungsleiter in der Reichsrundfunk-Abteilung. Die Alliierten entließen ihn nach der formalen Entnazifizierung als Mitläufer. Seit 1966 führt der konservative CDU-Politiker als 3. Bundeskanzler der Republik die Amtsgeschäfte in einer Großen Koalition.

Kein Platz für unbequeme Wahrheiten in der jungen Bundesrepublik

Die politische Aktivistin Beate Klarsfeld hatte bereits mehrere Artikel über die Nazi-Vergangenheit von Kiesinger geschrieben - ohne Erfolg. Niemand wollte vor 1968, einem Umbruchjahr, das von Studierendenprotesten und Demonstrationen durchzogen war, etwas von der Nazivergangenheit wissen.

Und auch danach hielten konservative Parteien wie die CDU oder andere rechtsgerichtete Gruppierungen an einer fatalen Schlussstrich-Mentalität fest. Die Bürger machten es sich im Wohlstand des westdeutschen Wirtschaftswunders lieber bequem. Unbequeme Wahrheiten über alte Nazis hatten in diesem neuen Gesellschaftsmodell keinen Platz.

Beate Klarsfeld: "Auf einen Skandal mit einem Skandal antworten"

Dem politisch sehr engagierten Ehepaar Klarsfeld aus Paris war klar, dass man gegen diese politische Apathie nicht mit Flugblättern und verbalen Attacken auf Demos ankam. "Wir hatten genug Informationen über die Nazi-Vergangenheit von Kiesinger, die wir auch veröffentlichten. Aber niemand war daran interessiert", erinnert sich Beate Klarsfeld. "Um einen Skandal aufzudecken, musste man mit einem Skandal antworten", so ihr Fazit damals.

Die Kiesinger-Ohrfeige brachte der damals 29-Jährigen ein Jahr Haft ein, die allerdings nie vollstreckt wurde. "Am Ende wurde ich dann zu vier Monaten auf Bewährung verurteilt", sagt Klarsfeld im DW-Interview. "Und als dann Willy Brandt 1969 an die Regierung kam, wurde die ganze Sache annulliert."

Die mutige Aktion brachte der jungen Deutschen weltweit mediale Aufmerksamkeit ein. Sie wurde Auftakt für zahlreiche Kampagnen gegen frühere Nazis in Regierungsämtern der Bundesrepublik. 1978 musste der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Hans Filbinger, wegen seiner NS-Vergangenheit als Marine-Richter von seinem Amt zurücktreten.

Serge Klarsfelds Vater wurde in Auschwitz ermordet

Die Form der Graphic Novel ist für eine solch komplexe Geschichte gut geeignet. Auch jüngere Leserinnen und Leser lassen sich von den Comiczeichnungen schnell in die Erzählung reinziehen: unterhaltsam, kurzweilig, wie Filmsequenzen geschnitten, auch um das Gewicht der tragischen Familiengeschichte von Serge Klarsfeld auszutarieren. "Meine Skripte sollten wie Drehbücher sein", erklärt Pascal Bresson. "Das ist Kino auf Papier."

Der Vater von Serge Klarsfeld wurde von den Nazis nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Der kleine Junge, der sich mit Mutter und beiden Schwestern vor der Pariser Gestapo versteckten konnte, überlebte nur mit knapper Not. Auch dieser historische Hintergrund wird mit einfühlsamen Zeichnungen erzählt.

Liebesgeschichte zwischen deutscher Protestantin und französischem Juden

Was mir am meisten gefallen hat, war ihre Beziehung: eine Deutsche und ein Jude, das ist nicht alltäglich", erzählt Autor Bresson, der bereits eine Biografie über Simone Veil geschrieben hat. "Sie haben sich zusammengetan, um die Mörder der jüdischen Opfer zu finden. Sie wollten einfach Wahrheit und Gerechtigkeit."

Die Liebesgeschichte des Ehepaars Klarsfeld gibt der Graphic Novel eine anrührende Facette. Für die vorsichtige politische Annäherungsphase zwischen Deutschland und Frankreich nach 1945 ist so eine Beziehung außergewöhnlich. Beate ist Protestantin, Serge Jude. In der Familie ihres Mannes wird sie freundlich aufgenommen. "Meine Schwiegermutter hatte in Deutschland studiert", erzählt Beate Klarsfeld im Gespräch mit der DW. "Sie liebte die Deutschen sehr und hatte überhaupt keine Vorurteile gegen mich."

Es ist die Gründungszeit des deutsch-französischen Jugendwerks, bei dem die junge Deutsche damals als Sekretärin arbeitet. Und sie schwärmt für Willy Brandt. Die Ohrfeige setzt ihrer Laufbahn 1968 ein Ende: Sie wird fristlos entlassen. Eine historische Fußnote, aber von Erfolg gekrönt. 1975 wird das Gesetz, dass die Bundesrepublik verpflichtet, Nazi-Verbrecher vor Gericht zu bringen, vom Deutschen Bundestag verabschiedet. Es ist bis heute gültig - und bekannt als "Lex Klarsfeld".

https://www.dw.com/de/

Verhaftung eines mutmaßlichen NS-Täters

Die Zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen sucht nach mehr als 50 ehemaligen KZ-Wärtern, die bislang straffrei geblieben sind. Ein Verdächtiger wurde jetzt verhaftet.

08.05.2013

Hans Lipschis wohnt in einer kleinen beschaulichen Ortschaft in Süddeutschland. Über seine Vergangenheit spricht der 93-Jährige mit der dicken Hornbrille nicht gerne. Experten glauben, dass er während des Zweiten Weltkriegs an unfassbaren Gräueltaten beteiligt gewesen sein könnte. Denn Lipschis wurde von 1941 bis 1945 im Konzentrationslager Auschwitz eingesetzt - möglicherweise als Wachmann und damit mitverantwortlich für den Tod von Tausenden Menschen. Lipschis selbst sagt, er sei nur Koch gewesen, habe nichts mit den Morden zu tun gehabt.

Vor Kurzem spürte ihn ein Reporter der Zeitung "Die Welt" auf. Am Montag (06.05.2013) wurde Lipschis verhaftet. Offiziell will die Staatsanwaltschaft keinen Namen nennen - die Ermittlungsbehörde spricht nur von einem 93-Jährigen, gegen den derzeit eine Anklageschrift vorbereitet wird. Auf Anfrage der Deutschen Welle wollte die Staatsanwaltschaft Meldungen, dass es sich um Lipschis handelt, aber nicht dementieren. Nach der Durchsuchung seiner Wohnung sei er der Haftrichterin vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen worden. Ein Arzt habe festgestellt, dass der 93-Jährige haftfähig ist.

Über 50 ehemalige KZ-Wächter sollen laut der Zentralen Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen noch leben. Auch in diesen Fällen laufen Ermittlungen.

Seine Behörde arbeite schon seit einiger Zeit am Fall Lipschis, sagt Kurt Schrimm, Leiter der Zentralen Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen. Nähere Auskünfte zu Lipschis kann die Behörde mit Sitz in Ludwigsburg nicht geben, der Fall wurde an die Staatsanwaltschaft Stuttgart abgegeben.

Schon in den 1980er Jahren hatte die Zentrale Stelle gegen Lipschis ermittelt, doch einen Mord konnte man ihm nicht nachweisen. Doch seit dem Fall Demjanjuk hat sich die Rechtsprechung in Deutschland entscheidend geändert.

Neue Rechtsprechung

Der frühere KZ-Wachmann John Demjanjuk - Foto: Tobias Hase (dpa)

John Demjanjuk : Verurteilt wegen Beihilfe zum Mord in über 28.000 Fällen

Der Prozess gegen den früheren KZ-Wächter John Demjanjuk des Vernichtungslagers Sobibor gilt als historischer Wendepunkt. Denn erstmals stand mit Demjanjuk ein nichtdeutscher NS-Befehlsempfänger vor Gericht, dem keine konkrete Tat nachgewiesen werden konnte. 2011 verurteilte das Landgericht München den Ukrainer dennoch wegen Beihilfe zum Mord in über 28.000 Fällen. Allein der Nachweis, dass Demjanjuk als Wachmann in dem Konzentrationslager gearbeitet hat, reichte dem Gericht dafür aus. Angetreten hat er die Haft-Strafe von fünf Jahren jedoch nicht. Demjanjuk ging in Revision und starb, bevor das Urteil vom Bundesgerichtshof bestätigt werden konnte.

Mit dem Demjanjuk-Urteil im Rücken hofft die Zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen auf weitere Verurteilungen. "Wir gehen heute davon aus, dass man einem Aufseher - also einem Gehilfen - nicht mehr einen individuellen Tatbeitrag zu einer Tötung von einem oder mehreren Häftlingen nachweisen muss, sondern es reicht der Nachweis, dass er durch seine Tätigkeit in einem Vernichtungslager dazu beigetragen hat, dass die gesamte Todesmaschinerie dort funktioniert hat", sagt der Leiter der Zentralen Stelle, Schrimm.

Klarsfeld: "Justiz macht sich lächerlich"

Die Suche nach den ehemaligen NS-Schergen ist kompliziert. Schrimms Mitarbeiter recherchieren in Archiven, durchforsten alte Prozessakten. Auch in Osteuropa und Südamerika fahndet die Zentrale Stelle nach Hinweisen, wie etwa Einreisedokumenten. Häufig reisten Nazi-Verbrecher mit Papieren des Internationalen Roten Kreuzes in ihr neues Heimatland.

Denn die Täter sind - falls noch nicht gestorben - zumindest im Greisenalter. Eine Verurteilung wird damit unwahrscheinlich. Die Journalistin Beate Klarsfeld, die sich im Nachkriegsdeutschland einen Namen als "Nazi-Jägerin" machte, sieht die juristische Aufarbeitung im Jahr 2013 deshalb kritisch. "Es macht die Justiz lächerlich, denn sie hatte ja die Möglichkeit, gute Prozesse zu führen", sagt sie. Viel entscheidender sei es, die Erinnerung an die Verbrechen durch Mahnmäler und Gedenkstätten aufrechtzuerhalten. Klarsfeld wurde berühmt, weil sie 1968 den damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger auf einem CDU-Parteitag wegen seiner NSDAP-Vergangenheit ohrfeigte und als Nazi beschimpfte.

Die Toten nicht vergessen

Konzentrationslager Auschwitz - Foto: EPA

Konzentrationslager Auschwitz: "Unrecht verjährt nicht"

Für die Angehörigen der Opfer sind die Ermittlungen dennoch von moralischer Bedeutung. "Die Gerechtigkeit ist ein hohes Gut, und wenn die Strafverfolgungsbehörde jetzt eine Möglichkeit sieht, Lipschis vor Gericht zu bringen, dann soll und muss sie dieses tun", sagt der Geschäftsführende Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees (IAK), Christoph Heubner, der DW. "Die Untaten von Auschwitz verjähren nicht, die der anderen Lager auch nicht.". Den Verweis auf das Alter betrachtet er als "zynische" Lustlosigkeit. "Um das Alter der Kinder, die in die Öfen gebracht wurden, hat sich auch niemand gekümmert."

Auch Kurt Gutmann, ein Nebenkläger im Demjanjuk-Prozess, sagte der Deutschen Welle: "Es bringt Genugtuung, das noch erlebt zu haben, dass doch etwas geschieht, dass die Toten nicht vergessen sind, dass man hinter den Verbrechern auch im hohen Alter noch hinterher ist." Ob und wann dem möglichen KZ-Aufseher Lipschis eine Verurteilung droht, ist jedoch noch unklar.

https://www.dw.com/de/

Vor 50 Jahren ohrfeigte Beate Klarsfeld Bundeskanzler Kiesinger öffentlich, um auf dessen NSDAP-Vergangenheit aufmerksam zu machen, nachdem sie ihn mehrfach öffentlich als Nazi beschimpft hatte.

In 2015 erhält die Nazi-Jägerin Beate Klarsfeld das Bundesverdienstkreuz als Ehrung und Auszeichnung.

Videolänge: 2 min Datum: 07.11.2018

Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 08.11.2023

https://www.zdf.de/kultur/kulturzeit/die-ohrfeige-106.html

3.2 YouTube-Videos zur Nazi-Jägerin Beate Klarsfeld und zur berühmtesten Ohrfeige der Geschichte

30.01.2015 -Planet Wissen - Die Nazijägerin

QuoShop

Beate Klarsfeld polarisierte: In der Nachkriegszeit taten sich viele Menschen in Deutschland schwer mit ihr. Als die meisten Bundesbürger vergessen wollten, kämpfte Klarsfeld für die Verurteilung von NS-Verbrechern. "Mein Antrieb ist Gerechtigkeit, nicht Rache", sagt die Journalistin.

https://www.youtube.com/watch?v=M0SZWwrx-f0

21.05.2015 - Beate und Serge Klarsfeld: Wegbereiter der Erinnerung

euronews (deutsch)

Klarsfeld. Nicht nur in Deutschland ein Name wie Donnerhall. Mittlerweile gehen die Journalistin Beate und ihr Mann Serge auf die Achtzig zu. Sie waren Jäger, haben in den Winkeln der Welt nach Größen des Dritten Reich gefahndet, sie enttarnt und die politischen und juristischen Voraussetzungen erstritten, die es möglich machten, diese Menschen vor Gericht zu stellen. Begegnet sind sich Beate und Serge 1960 in der Pariser Ubahn. Eine Liebe zwischen einem französischen Juden und einer deutschen S…

https://www.youtube.com/watch?v=LSD728ZAEFY

LESEN SIE MEHR: http://de.euronews.com/2015/05/21/bea...

29.02.2012 - Beate Klarsfeld: "Ich habe versucht, eine exemplarische Deutsche zu sein und Deutschland zu ändern"

DIE LINKE

"Am 18 März entscheiden sich die Wähler zwischen zwei Symbolen: Ein Mann, der in der DDR für die Bürgerrechte gekämpf hat und eine Frau, die in der BRD gegen das Überleben des Nationalsozialismus gekämpft hat". Statement von Beate Klarsfeld zu ihrer Kandidatur als Bundespräsidentin vor der Bundespressekonferenz.

https://www.youtube.com/watch?v=-sp2qGThqNw

05.04.2017 - Historische Schuld und verblassende Erinnerung - 2: Statement Beate Klarsfeld

Osnabrücker Friedensgespräche

Historische Schuld und verblassende Erinnerung - Wie weiter aus Geschichte lernen?

Statements und Diskussion mit

Markus Meckel, Theologe und Politiker, Außenminister a.D. der DDR, Mitglied des Bundestages 1990 - 2009

Beate Klarsfeld, Journalistin, Paris

Prof. Dr. Bernd Weisbrod, Historiker, Universität Göttingen

Gesprächsleitung: Prof. Dr. Roland Czada, Universität Osnabrück

Dienstag, 28. März 2017, 19 Uhr, Aula der Universität, Schloss

https://www.youtube.com/watch?v=sKEQapCC4T4

11.05.2009- DIE LINKE: Bundesverdienstkreuz für Beate Klarsfeld

Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

11.05.2009 - Beate Klarsfeld wurde von der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag eingeladen und von Gregor Gysi für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen: »Ohne Ihr Leben sähe die Bundesrepublik Deutschland in jeder Hinsicht kulturell schändlicher und letztlich ärmer aus«. Im Kino Babylon fand am gleichen Abend die Premiere des Films »Die Hetzjagd« mit Franka Potente als Beate Klarsfeld statt. Am 8. Mai wurde auf dem Berliner Bebelplatz mit dem »Lesen gegen das Vergessen« der Bücherverbrennung gedacht. Der Aufenthalt in Berlin schließt mit einem Besuch der Gedenkstätte der Sozialisten.

https://www.youtube.com/watch?v=DlCYxqNQ-2Q

Beate Klarsfeld erklärt die Geschichte einer Ohrfeige

Arbeiterrevolte1

Beate Klarsfeld (* 13. Februar 1939 in Berlin), geboren als Beate Auguste Künzel, ist eine deutsche Journalistin. Bekannt wurde sie durch ihr Engagement bei der Aufklärung und Verfolgung von NS-Verbrechen. Um auf die Vergangenheit des damaligen Bundeskanzlers Kurt Georg Kiesinger (1966 bis 1969) als NSDAP-Mitglied hinzuweisen, initiierte Beate Klarsfeld verschiedene öffentliche Aktionen. So rief sie ihm 1968 im Bonner Bundestag „Nazi, tritt zurück!" zu und wurde abgeführt, aber alsbald freigelassen. Während des CDU-Parteitags in Berlin am 7. November 1968 bestieg sie das Podium, ohrfeigte Kiesinger und rief: „Nazi, Nazi, Nazi!" Sie wurde daraufhin noch an demselben Tag in einem beschleunigten Verfahren zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Ihre Gefängnisstrafe wurde 1969 zu vier Monaten auf Bewährung umgewandelt.

Kurt Georg Kiesinger: Der umstrittene Kanzler I Geschichte

MrWissen2go Geschichte